新北氣象站 (New Taipei Weather Station)

單位沿革

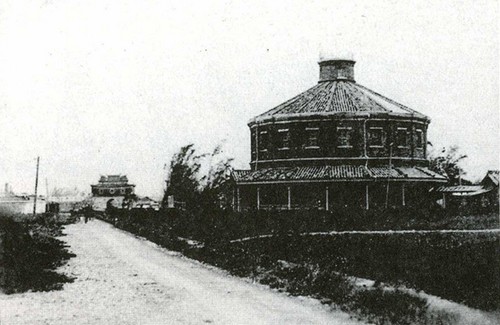

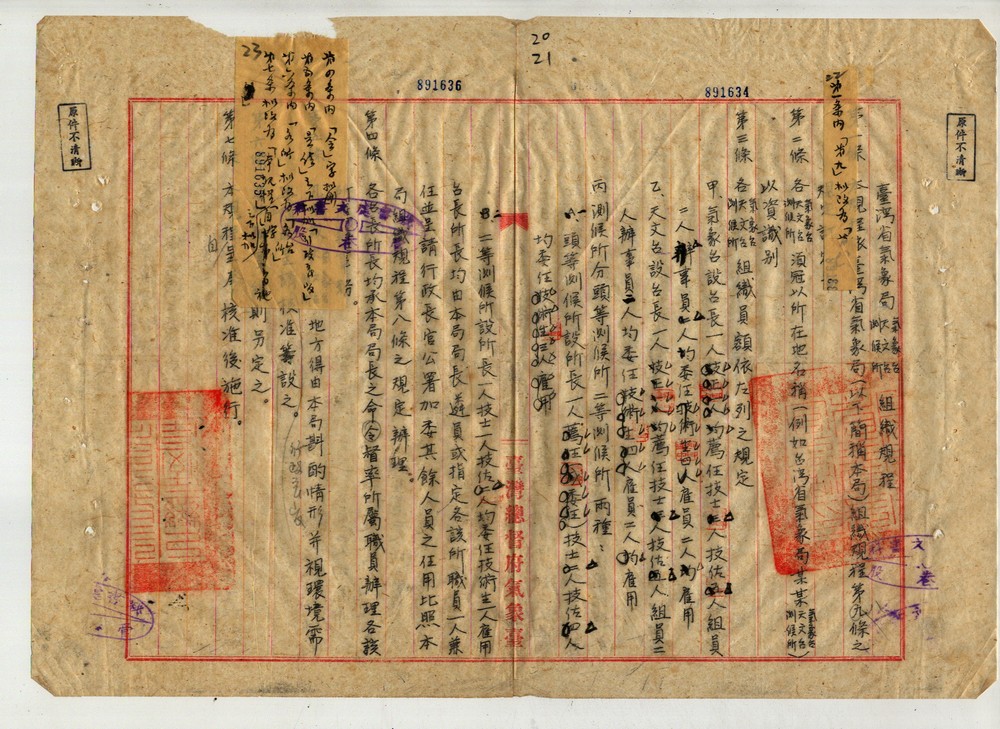

甲午戰爭結束,臺灣割讓日本的消息傳出,歐美各邦對日本的動向至為矚目,因此日本為順應國際潮流遂有設立測候機構之議。1896年2月,臺灣總督府民政局通信部部長土居通豫到東京述職,為設立臺灣的測候所之籌備事宜與日本中央氣象臺交涉。乃派日本中央氣象臺技手近藤久次郎於該年4月7日來臺勘查設站地點,並於7月12日以府令第21號公布,以臺北測候所為首,共設5站( 即臺北、臺中、臺南、恆春、澎湖島)的位置與其名稱。

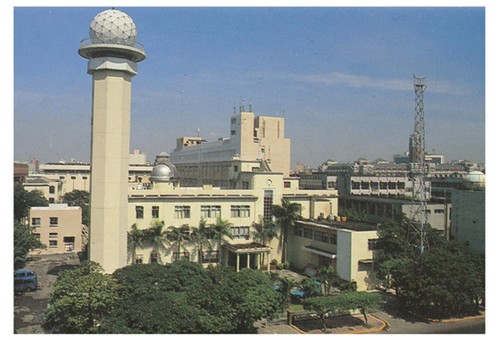

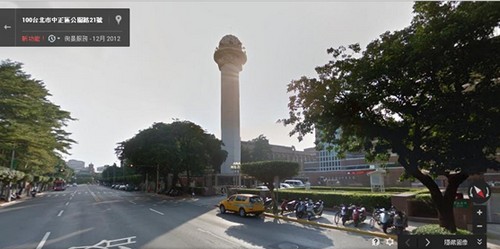

次年(1897年)12月19日新廳舍落成於中央氣象署現址,臺北測候所遷入並開始氣象觀測業務。1937年3月3日在原址進行(建築物)改建,並於1938年8月4日升格(官制)為臺灣總督府氣象臺。1945年二戰後,氣象臺由國民政府接收並成立臺灣省氣象局,氣象觀測業務由臺灣省氣象局/觀測科/氣象觀測股辦理。1971年7月1日臺灣省氣象局更改建制為交通部中央氣象局,氣象觀測業務改由測政組執行地面氣象觀測與高空探測作業。

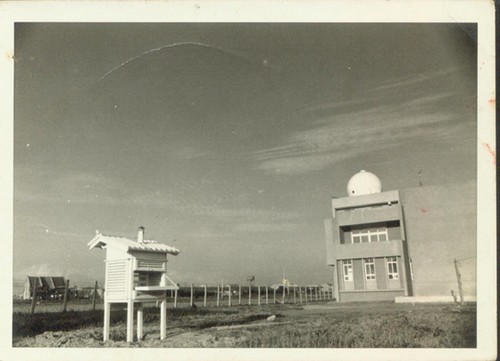

在高空探測作業方面,由於臺北市都市發展迅速、高樓臨立,於市區施放高空探測儀障礙甚多,因此中央氣象局另覓良地(即臺北氣象站板橋站區),執行高空觀測業務。當時建置於板橋站區的高空探測系統,是最新型的氣象科技產品,搭配自動追蹤探空儀器,對於高空觀測品質及效率有極大的助益。板橋站區於1971年7月興工、1972年2月26日竣工、同年3月1日正式啟用。因此臺北氣象測站所屬業務分兩地運作,地面氣象觀測執行於臺北站區(即中央氣象局局本部,站號:46692/RCTP)、高空觀測作業執行於板橋站區(站號:46692/RCPC)。

1976年11月10日依中央氣象局組織條例及附屬測站組織通則,正式成立中央氣象局臺北氣象測站。1989年8月改名為臺北氣象站。

1992年4月,配合中央氣象局局本部辦公大樓改建,觀測坪暫遷臺北師範學院,1997年9月觀測坪遷回新建大樓前方。2002年元月起基於人力的調配及充分利用,乃在板橋站址原僅高空觀測作業之外,再增加地面觀測作業,因此板橋於原有高空編碼46692外,另又增加地面編碼46688。

板橋站區觀測環境再度因迅速的都市發展而受影響,原站區東側於102年起興建合宜住宅,於105年陸續完工,為樓高21至24層大樓,共計37棟,故東半側環境變化甚鉅,對風向、風速及日照等氣象觀測影響甚大,另能見度的參考點亦有明顯影響。且此住宅群鄰近本站的大樓對高空觀測的無線電接收,亦會造成屏蔽作用,往往造成訊號無法被接收,致使探空訊號品質不佳,遂規劃遷址至其他合適用地辦公運作。

經本局及相關單位會勘數處公有地並多方評估後,選定新北市新店安康地區與本局氣象局氣象儀器檢校中心合署辦公。因經費、建築工法繁複、量體龐大的風洞實驗室等特殊需求問題,又適逢新冠疫情衝擊、缺工、營建工程物價指數不斷飆升等困境,此合署辦公廳舍遷建案從101年選址到111年10月,整整花了10年時間方才竣工,並稱此為中央氣象局新北園區。臺北氣象站新北站區於112年1月1日開始觀測〈地面編碼46688(RCXD)、高空編碼46692(RCTP)〉,112年9月15日因行政院組織改造更名為中央氣象署新北氣象站。

臺北氣象站

因臺灣省氣象局改稱為臺灣省氣象所,改名為臺北測候所。

因臺灣省氣象所改制為臺灣省氣象局,本站隸屬觀測科觀測股。

因中央氣象局恢復建制,隸屬交通部,本站改隸於測政組。

改名為交通部中央氣象局臺北氣象測站。

更名為交通部中央氣象局臺北氣象站。

配合辦公大樓改建,觀測坪遷往臺北師範學院。

觀測坪遷回新建大樓前方。

因應中央氣象局改制中央氣象署,與天文站整併為臺北天文氣象站。

新北氣象站

臺北氣象站(板橋站區)搬遷至新北市新店區(新北市莒光路29號)後,自112年1月1日起正式開始進行氣象測報作業,並更名為臺北氣象站(新北站區)。

因應中央氣象局改制中央氣象署,自臺北氣象站新北站區獨立成立新北氣象站。

測站特色

本站於民國61年在板橋浮洲設立,並於112年遷至本局新北園區與氣象儀器檢校中心合署辦公。有別於一般氣象站只進行地面觀測,新北氣象站更執行臺灣地區高空氣象觀測任務,探空觀測結果是研判大氣穩定度、高空風、溫溼、氣壓等天氣分析與預報非常重要與珍貴的資料。

本園區建築設計,有別於傳統公務機關之建築形式,建築師以氣旋垂直及天氣圖等壓線的概念設計理念,以圓弧形建築物搭配不規則曲線板所組成,外牆安裝象徵氣旋意象345片耐候鋼節能板,以減少太陽輻射讓室內降溫,塑造兼顧功能性的氣象站獨特建築氛圍。

組織架構

新北氣象站屬中央氣象署二等氣象站,置主任1人,職員5人,作業方式採14小時輪班。

業務內容

觀測項目:

- 地面氣象觀測 (46688/RCXD):

利用地面氣候自動測報系統,每日定時自動實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度、雲、天氣現象、降水、日射、日照、能見度、蒸發量等氣象要素觀測,經由局屬網路,將蒐集的資料傳送回本署,以供天氣預報及分析使用,同時透過查詢工作站方式統計氣候資料。 - 高空氣象觀測 (46692/RCTP):

每日於00Z (08 LST) 及12Z (20 LST)施作兩次高空觀測業務(颱風警報時增為4次,或視特定需求時增加觀測次數)觀測項目包含高空各層之氣象要素如:氣壓、溫度、溼度、以及風向與風速,經由自動化處理,繪製P-T圖及高空風圖,並立即編輯高空氣象電碼,由署內網路系統,傳輸本署,並向全球廣播。 - 大氣污染觀測:

本站受原子能委員會之託,設置放射性污染偵測器。 - 地震觀測:

本站設有井下地震儀、SMART24強震儀,立即傳輸本署地震中心,以供研判發布地震消息。

服務項目:

- 隨時將各種天氣預報資料、突變天氣、豪大雨特報與颱風消息、颱風警報單主動提供給各有關單位。

- 應民眾之需求提供本站各種氣象資料諮詢服務。

- 應各政府、研究機構之計劃等特定需求,提供相關氣象資料。

- 輔導、協助各機關、學校籌設氣象觀測設備及作業。

- 協助訓練海軍高空觀測人員。

- 接待各機關、學校、社團等之參觀。

基本資料

新北氣象站基本資料:

| 測站名稱 | 站號:46688 (RCXD) | 站名英譯:NewTaipei | |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:121°31'30.71" 北緯:24°57'33.15" |

海拔高度:24.51 公尺 氣壓計海拔高度:25.368公尺 |

建站日期:2023.01.01 |

| 通信地址 | 新北市新店區莒光路29號 | 電話號碼:02-89782973 | 傳真號碼:02-86666272 |

| 高空觀測 | 溫度、溼度、氣壓、風向風速 | ||

本站位置

- 地址新北市新店區莒光路29號

- 電話02-89782973

歷史記憶

氣象署與臺北氣象站的歷史淵源

臺北氣象站的歷史與氣象署的歷史是一體相連的,要提到臺北氣象站的歷史就不得不提到氣象署的歷史。

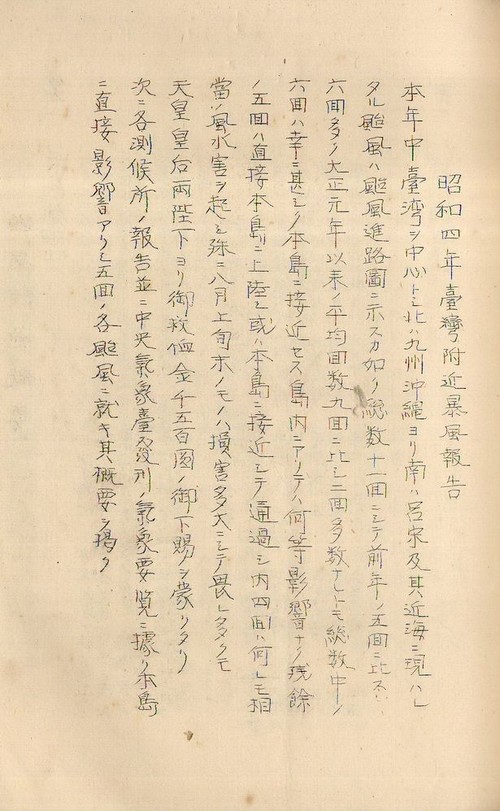

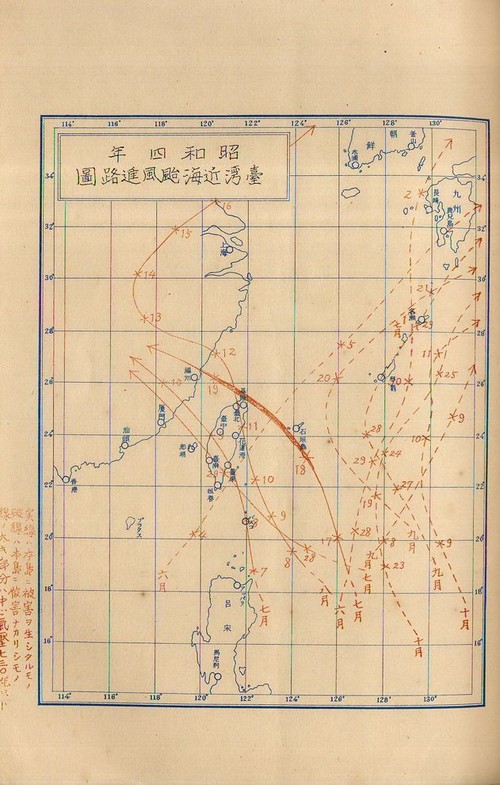

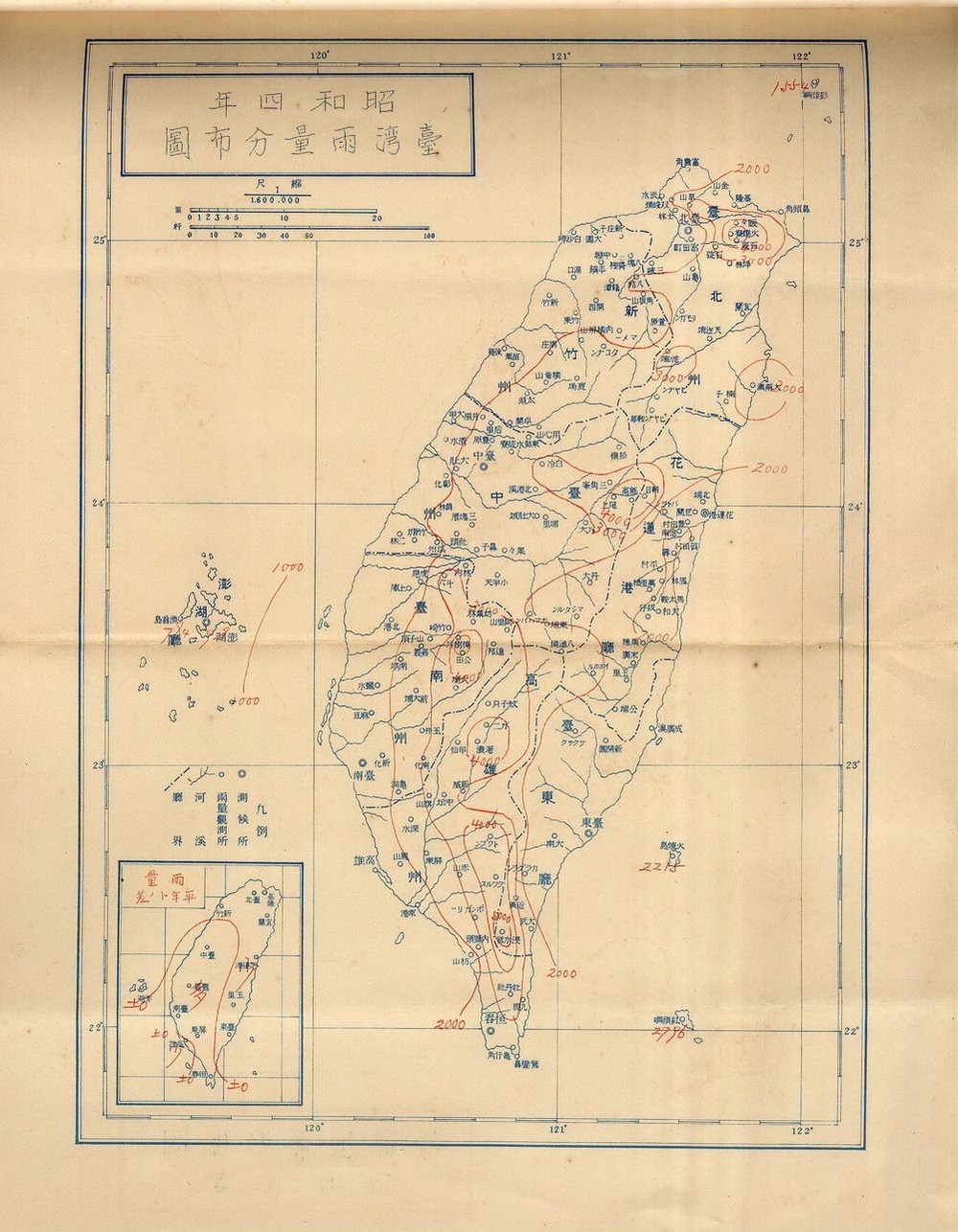

1895年甲午戰爭結束,臺灣割讓給日本的消息傳出後,歐美各國對日本的動向至為矚目,英國駐日大使請求臺灣總督府向香港氣象臺每日做2次氣象通訊,漁翁島燈臺(今澎湖縣漁翁島燈塔)則每月送一次氣象月報, 1896年法國駐日大使也跟著要求臺灣總督府向上海(當時屬法租界) 徐家匯氣象臺報告氣象情報,因此1896年2月臺灣總督府通信課長土居通豫赴東京與日本中央氣象臺交涉,為在臺灣設立測候所籌劃事宜,同年3月敇令第97號公布臺灣總督府測候所創立規程,主管機關為民政局通信課,在臺北廳內成立臺北測候所(今日臺北氣象站之前身),做每小時之氣象觀測,發表每日天氣預報和颱風警告,並於該年4月走遍全臺勘定設站地點,最後於7月12日以府令第21號公布制定測候所的名稱及位置,以臺北測候所為首,並在臺中、臺南、恆春、澎湖島4處設立測候所,這4處測候所每日做6次氣象觀測,除向臺北測候所做氣象報告、臨時颱風報告及月報、年報以外,還做地方性的天氣預報。當時由於日本與臺灣之間並無定期船班,又無電信可資聯繫,交通甚為艱難,因此氣象儀器的搬運頗為費時,尤其向國外購買器材更無法如期運到,導致設站計畫無法如期進展,但氣象觀測已迫在眉睫,於是暫就總督府民政局附近之既有房舍,設立假測候所(即臨時測候所) ,裝置各種儀器,匆匆開始了觀測工作,其中臺北測候所由4位技手之一的近藤久次郎兼任所長,不久後正式測候所建好,便就近搬遷。割臺之後的10年內又陸續新增基隆與臺東2測候所,並在8處燈塔、19處支廳、28個派出所、10所學校、1所郵局、3所農業實驗所、1所自來水廠進行氣象觀測,合計此時已有78個觀測地點,臺灣的氣象觀測網於此初步建立。

1924年官制改正,測候所事務之中央主管機關改為總督府官房內務局,然臺灣的氣象事業仍由臺北測候所統籌指揮。

1934年臺北測候所改名為臺北觀測所。

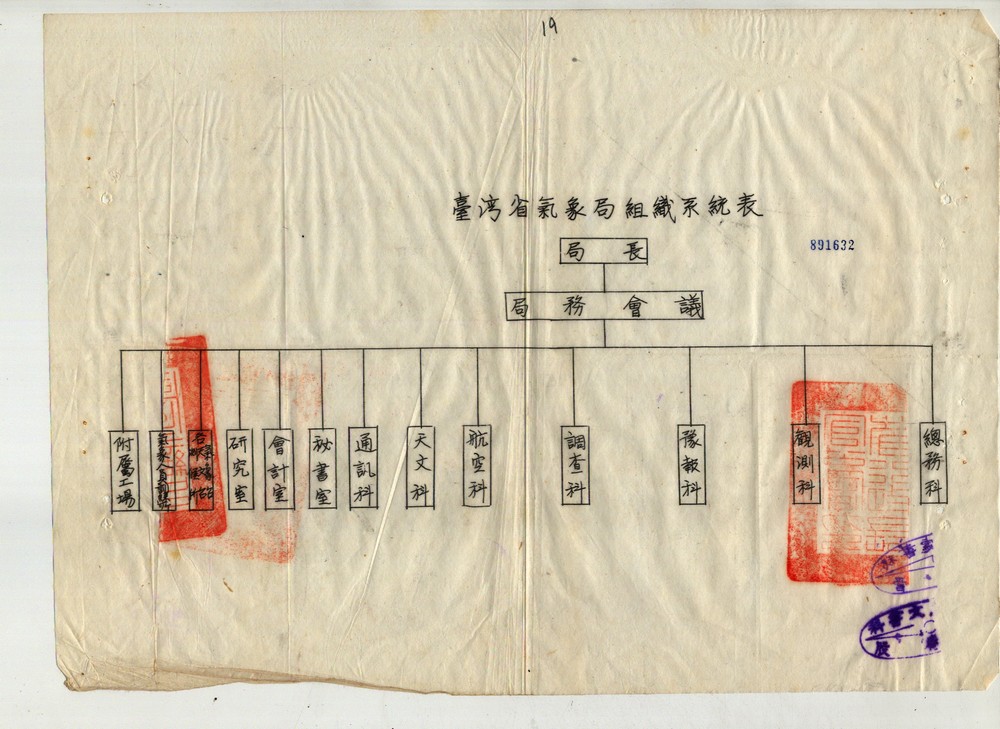

1938年臺北觀測所升格為臺灣總督府氣象臺,成為統轄臺灣氣象事業的主管機構,轄下除了此時已有的23所測候所外,還有以下幾個單位:

- 預報科

- 觀測科兼地震

- 調查科兼研究

- 總務課兼秘書、人事、會計

- 警報課

- 航空氣象課

- 天文臺

這時已有了今日中央氣象署的架構大致雛形。

1945年日本投降,國民政府接收臺灣,11月1日西村傳三臺長將臺灣總督府氣象臺移交給國民政府,改名為臺灣省氣象局,此時轄下除23所測候所外,還有3所氣象臺( 臺北氣象臺、臺北航空氣象臺、高雄氣象臺) 。

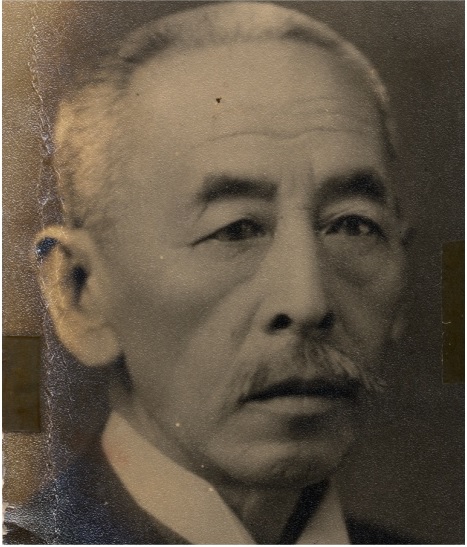

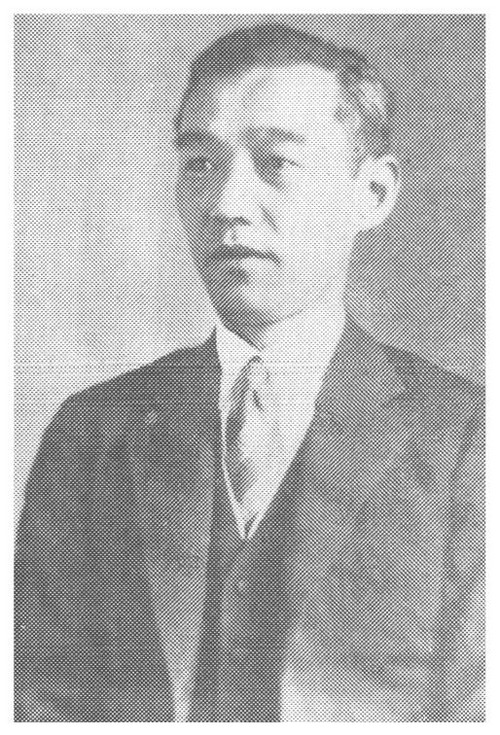

臺北測候所首任所長近藤久次郎生平:

近藤久次郎於1858年7月16日出生於廣島,1874年進入廣島英語學校,1877年於麻布我善坊的山田漢字補習班求學,1881年受聘於內務省地理局,該機構屬於赤坂葵町時代的東京氣象臺,當時日本的測候事業才剛起步,經近藤久次郎的努力後取得了不錯的成績,1896年臺灣成為日本殖民地,近藤久次郎率先渡臺開始了臺灣的測候事業,並就任臺北測候所所長之職位,1925年3月辭去臺北測候所所長職位,回東京定居,1926年4月被推薦為日本氣象學會幹事長,同年8月14日因胃癌與世長辭。

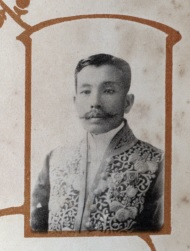

臺北測候所第3任所長西村傳三事略: