鞍部氣象站(Anbu Weather Station)

單位沿革

鞍部氣象站創設於1937年11月,初期原為支援大屯山出張所(大屯山頂氣象觀測站)之重要前進基地,開始氣象觀測之際,是以航空氣象觀測為其主要業務。由於1936年臺北、那霸、福岡間民間航空開始營運,飛機由日本沿九州南面島嶼南下,經那霸西南西方向進入臺灣之富貴角再直飛松山機場,大屯山介於富貴角與淡水河口間,為要衝點自成飛航指標,以目視飛航安全需要,爰創立大屯山出張所,分布於大屯山頂(海拔高度約1000公尺,1937年7月成立)、大屯山鞍部(海拔高度約800公尺,1937年11月成立)、與竹子湖(海拔高度約600公尺,1937年4月成立)三處,由當時之臺北觀測所管轄(臺北所於1938年升格為臺灣總督府氣象臺)。因需實際運作提供航路標示服務,當時臺北觀測所西村所長並直接指派橋本梅治於大屯山頂觀測所裝設航空燈臺(架設於風力塔上)。

1945年二戰結束,翌年1月臺灣省氣象局代表與臺灣總督府氣象臺臺長西村氏到站接收,氣象局與民航局分別依職權接收前大屯山頂觀測所業務與日產,接收當時,鞍部因房屋被鄉民破壞,無法居住,大屯山頂屋舍亦滲漏不堪居住,工作人員均暫居竹子湖測候所,整修後大屯山鞍部改稱「臺灣省氣象局鞍部測候所」,大屯山頂出張所改為氣象觀測站,直接由鞍部測候所管理。

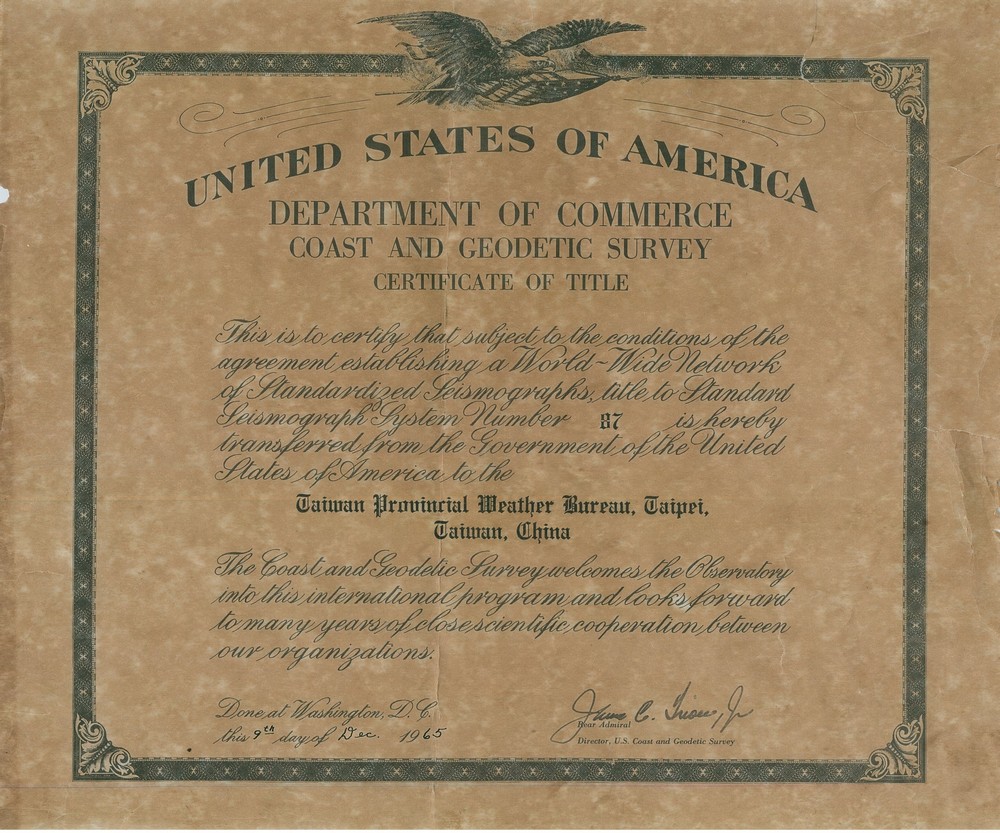

另,1960年美國國家科學院委託該國商務部海岸大地測量局(後改隸內政部地質調查所)與各國合建世界地震測報網。當時之臺灣省氣象所經徵得美方同意並經臺灣省政府核准,於本站設為國際標準地震測報網站,並於1962年初撥款營建站房,美方贈送兩套新式電磁式地震儀,一為短週期,另一為長週期,於1963年1月運臺安裝,隨即展開高倍率遠地地震之觀測,並參加太平洋海嘯警報系統。

大屯山頂氣象觀測站於1977年起更新觀測設備為自記儀器系統,替代傳統人工觀測,由原每日5次人工觀測改為每週一、四派員讀取資料,並進行儀器維護。1982年10月整建站房,由原位於山凹處往山嶺遷移至海拔較高之次高點處(1078公尺),因此自1983年6月份起觀測資料有中斷現象。1993年改裝地面氣象自動測報系統,仍維持每週派員讀取資料,並進行儀器維護一至二次,於2006年1月1日起,停止每週派員讀取資料,改架設自動氣象站,使用無線電自動傳輸。

鞍部氣象站

建站,支援大屯山出張所氣象觀測。

更名為臺灣省氣象局鞍部測候所,氣象局直屬臺灣省行政長官公署。

更名為臺灣省氣象局鞍部測候所。

更名為交通部中央氣象局鞍部測候所。

更名為交通部中央氣象局鞍部氣象測站。

更名為交通部中央氣象局鞍部氣象站。

停止大屯山觀測站資料收集作業,改設無人自動氣象觀測站。

更名為交通部中央氣象署鞍部氣象站

測站特色

本站位於陽明山大屯山自然公園區大屯山東北麓,介於大屯山與小觀音山間之鞍型山凹處、東鄰七星山。由於高海拔特殊地理環境,南北氣流沿山坡爬升,經抬升匯集與凝結後造成該地區潮濕多霧多雨;冬季氣溫常降至五度以下,偶有降雪情形。

組織架構

本站屬中央氣象署四等氣象站,配置主任1人,職員3人,駕駛1人。

業務內容

觀測項目:

- 地面氣象觀測:利用地面氣象自動測報系統,每日定時實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度、雲、天氣現象、降水、日射、日照、能見度、蒸發量、地溫等氣象要素觀測,並透過網路將蒐集資料傳送本署,以供天氣預報及分析之需要。

- 地面氣象資料統計:將觀測資料逐一校對、統計並彙整氣候資料。

- 地震測報工作:本站負責地震儀器之正常運作及通信線路中斷報修並提供地震中心發布之地震消息,地震儀器故障通知地震中心及維修廠商維修。

- 地面氣象觀測儀器保養工作:本站儀器保養由同仁負責,以保持儀器清潔及維持最佳性能,如遇儀器故障無法檢修時即寫故障檢修單報請大氣觀測組及負責維修廠商維修。

- 紫外線測報工作:本站裝設自動化的紫外線測報儀,並透過網路即時將觀測數值傳送回本署。

- 一般行政業務工作:本站一般行政業務如收發文,總務事項,經費報核等均由同仁兼辦。

服務項目:

- 隨時將各種天氣預報資料、突變天氣、豪大雨特報與颱風消息、颱風警報單主動提供給有關單位。

- 本機關提供陽明山及大屯山區相關氣象諮詢服務,供在地居民及旅遊民眾參考。

- 應各政府、研究機構之計劃等特定需求,提供相關氣象資料。

基本資料

| 測站名稱 | 站號:46691 | 站名英譯:Anbu | 測站種類:四等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:121°31’12.66” 北緯:25°11’11.45” |

海拔高度:837.6公尺 | 建站日期:1937.11 |

| 通信地址 | 臺北市陽明山竹子湖路111號 | 電話號碼:02-28611533 | 傳真號碼:02-28615476 |

| 觀測項目 | 氣壓、氣溫、溼度、風向風速、降水量、降水強度、蒸發量、日照時數、全天日輻射量、雲狀雲量雲底高、能見度、現在天氣、過去天氣、氣壓變量及趨勢特性、極端溫度、地面狀態、特殊現象、最低草溫、物候觀測、紫外線 | ||

本站位置

- 地址臺北市北投區陽明山竹子湖路111號

- 電話02-28611533

歷史記憶

世界標準地震觀測站

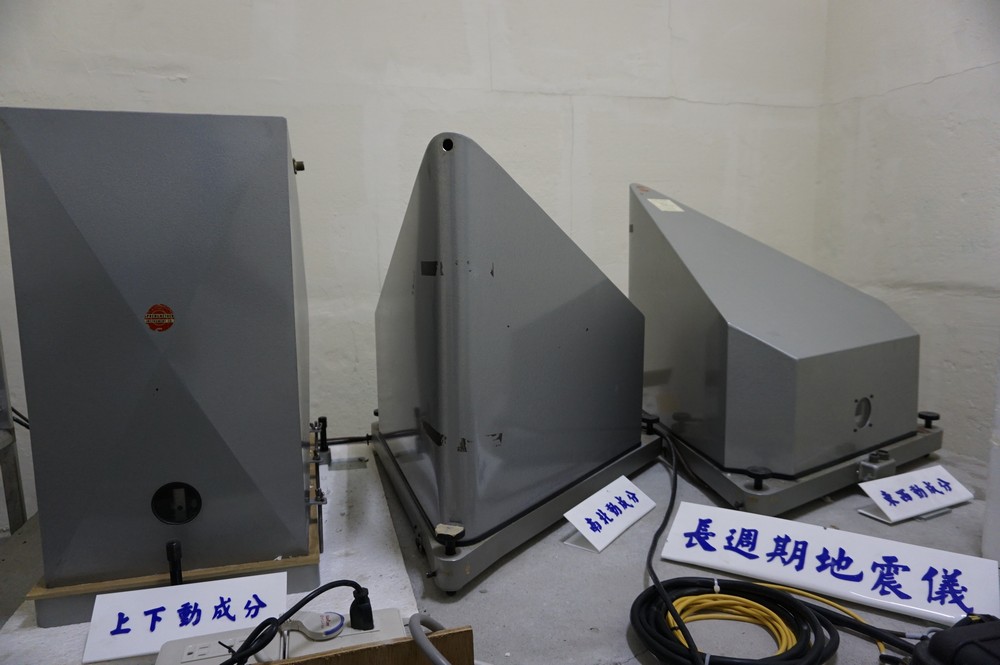

1963年,美國地質調查所與世界各國進行科學合作計畫,籌組世界地震觀測網,而臺灣也是合作的對象之一。同年的3月20日,地震儀架設在鞍部測候所,是世界標準地震觀測網(WWSSN,World-Wide Standardized Seismograph Network)中的一站,亦引進了電磁式地震儀的使用。

地震儀分為上下、南北及東西動成分的3個分量,分為長週期地震儀與短週期地震儀,可分別記錄到各種長短週期的地震波。1967年唐山大地震,鞍部地震觀測站也監測到地震波,特別值得一提的是由於測量地震與測量核子試爆原理相同,當時世界地震觀測網除了觀測地震外,為了防止各國研究核子武器造成動亂,核子試爆也是監測重點項目之一。