基隆氣象站 (Keelung Weather Station)

單位沿革

基隆港有氣象事業之雛形首見於海關,亦是臺灣最早進行氣象觀測的場域之一。為了因應海運安全、港口營運所需,1885年基隆海關透過香港天文臺提供氣象觀測儀器及技術指導,開始實施氣象觀測,並依照香港天文臺要求,每日向該臺發送氣象電報及按月發送氣象月報表。

甲午戰爭後,清朝割讓臺灣予日本。日治時期,臨時基隆港局由於築港工程的需要,1896年7月於社寮島(今和平島)上的城仔角設置風速、風向、氣壓、氣溫等試驗所。1900年城仔角試驗所改築石造,同年3月移轉至新辦公廳並改稱「臨時臺灣總督府工程部基隆出張所社寮島觀測所」,擴大業務與增設其設備,每日觀測6次,其中上午5時、下午13時及晚上21時資料通報臺北測候所。之後其官制上雖有過變動,但均為築港官廳所管,並未納入臺灣總督府的正式測候所編制。1916年8月起社寮島觀測所停止觀測,有關氣象事務轉由基隆燈臺承繼辦理。

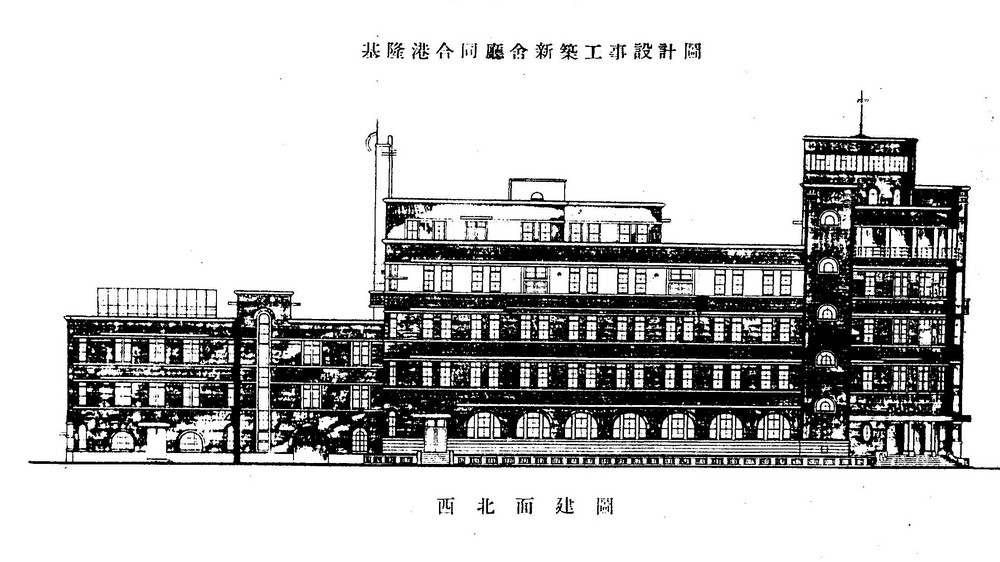

國民政府接收後,為佈設測候網,並配合基隆港建設及提供航運安全需要,於1946年10月1日正式設立基隆測候所,將二沙灣場地拓闢作為氣象觀測場所,並辦理潮汐、海水溫度及比重等觀測。由於風力塔、日照儀等設備受限於周邊環境高度,乃與基隆港務局合作,於海港大樓7樓頂樓建立風力鐵塔及颱風信號標誌,並借用7樓辦公室,專司天氣預報與通信業務。

而潮汐觀測部分,由於二沙灣驗潮站海邊汙泥淤塞嚴重,不宜繼續進行潮汐觀測,於1954年遷移至港西岸18號碼頭處並由基隆港務局繼續辦理,每月潮汐報表資料送基隆測候所轉報臺灣省氣象所。基隆驗潮站之長年觀測平均海水位亦被定義為我國之臺灣高程基準原點(TaiWan Vertical Datumn 2001 ,簡稱TWVD2001,俗稱海拔),為一切高程測量之基礎,意義非凡。

為配合基隆港務局進行擴建東岸貨櫃碼頭,氣象觀測部分於1972年4月1日由原二沙灣觀測場所遷至外木山。約8個月後,因林務局不能重複核辦增撥所需千坪外木山用地,且觀測地點欠佳,於1973年1月將觀測坪遷至海港大樓樓頂,並向港務局撥借6樓,擴大辦公環境,本站業務至此整合集中至海港大樓辦理,並持續至今。

現今基隆氣象站位於基隆港邊海港大樓6、7樓。所屬用地為臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司(原基隆港務局)租用之地,是臺灣本島陸地最北邊之地面綜觀氣象站。氣象站三面靠山,一面臨海,位於市區內,緊鄰基隆火車站、客運站、基隆港,交通發達。四周山不高,無高大建物遮蔽,為一觀測條件良好之地面綜觀氣象站。

基隆氣象站

開始潮汐及海洋觀測。

因直屬上級機關改制,站銜改稱為「臺灣省氣象所基隆測候所」。

潮位觀測站遷移至港西岸18號碼頭處並由基隆港務局繼續辦理。

因直屬上級機關改制,站銜改稱為「臺灣省氣象局基隆測候所」。

因直屬上級機關恢復建制,站銜改稱為「交通部中央氣象局基隆測候所」。

氣象觀測場由原二沙灣觀測場遷移至外木山。

更名為「交通部中央氣象局基隆氣象測站」。

更名為「交通部中央氣象局基隆氣象站」。

更名為「交通部中央氣象署基隆氣象站」。

測站特色

基隆氣象站位於基隆市基隆港內,為台灣本島的最北端之綜觀氣象站,基隆地區地形特徵多為山丘地勢,季風氣候明顯,從氣候分類而言屬於溫暖潮濕氣候型。

組織架構

本站屬於交通部中央氣象署三等氣象站,現行氣象站編制為主任一人,職員三人,開放洽公時間為平日上午9時至下午5時。

業務內容

- 地面氣象觀測、通信及地震觀測:

利用「地面氣候自動觀測系統」,實施氣壓、氣溫、溼度、風向、風速、降水、日射、日照、能見度、蒸發量等氣象要素之不間斷記錄,2025年起均採自動化觀測、人工複核,並經由署內網路系統,即時傳回署本部各中心及資料庫內,以供天氣預報、防災應用及統計分析之需要。 - 酸雨蒐集:為分析基隆地區雨水酸鹼度,會蒐集雨水供學術單位研究。

- 氣象、通信、地震、電腦儀器之維護。

- 天氣預報及各種氣象要素資料之供應服務:

各種氣象要素資料申請:凡本署所屬氣象站及自動雨量站氣象要素資料、統計,皆可自本站申請,且當日即可獲得。 - 基隆市防災小組成員:當基隆市成立防颱應變中心時,本站配合派員於防颱應變會議進行颱風動向簡報及提供可能對基隆市造成之影響。觀測守視區域內發生豪(大)雨事件,或於責任區內有豪(大)雨特報時,亦即時通報防災單位,以便相關單位進行防災整備作業。

基本資料

| 測站名稱 | 站號:46694 | 站名英譯:Keelung(縮寫:KEL) | 測站種類:三等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:121°43’56” 北緯:25°08’05” |

海拔高度:26.7公尺 氣壓計海拔高度:26.7公尺 |

建站日期:1946.10.01 |

| 通信地址 | 基隆市仁愛區港西街6號6樓 | 電話號碼:02-24224240 | 傳真號碼:02-24284484 |

| 作業時間 | 每日上午7時30分至下午6時30分 | ||

本站位置

- 地址基隆市仁愛區港西街6號6樓

- 電話02-24224240

歷史記憶

基隆測候所氣象觀測及海洋觀測起始

為佈設測候網並因應基隆港建設及提供航運安全,於1946年10月1日正式設立基隆測候所於二沙灣,建立氣象觀測坪及驗潮站。

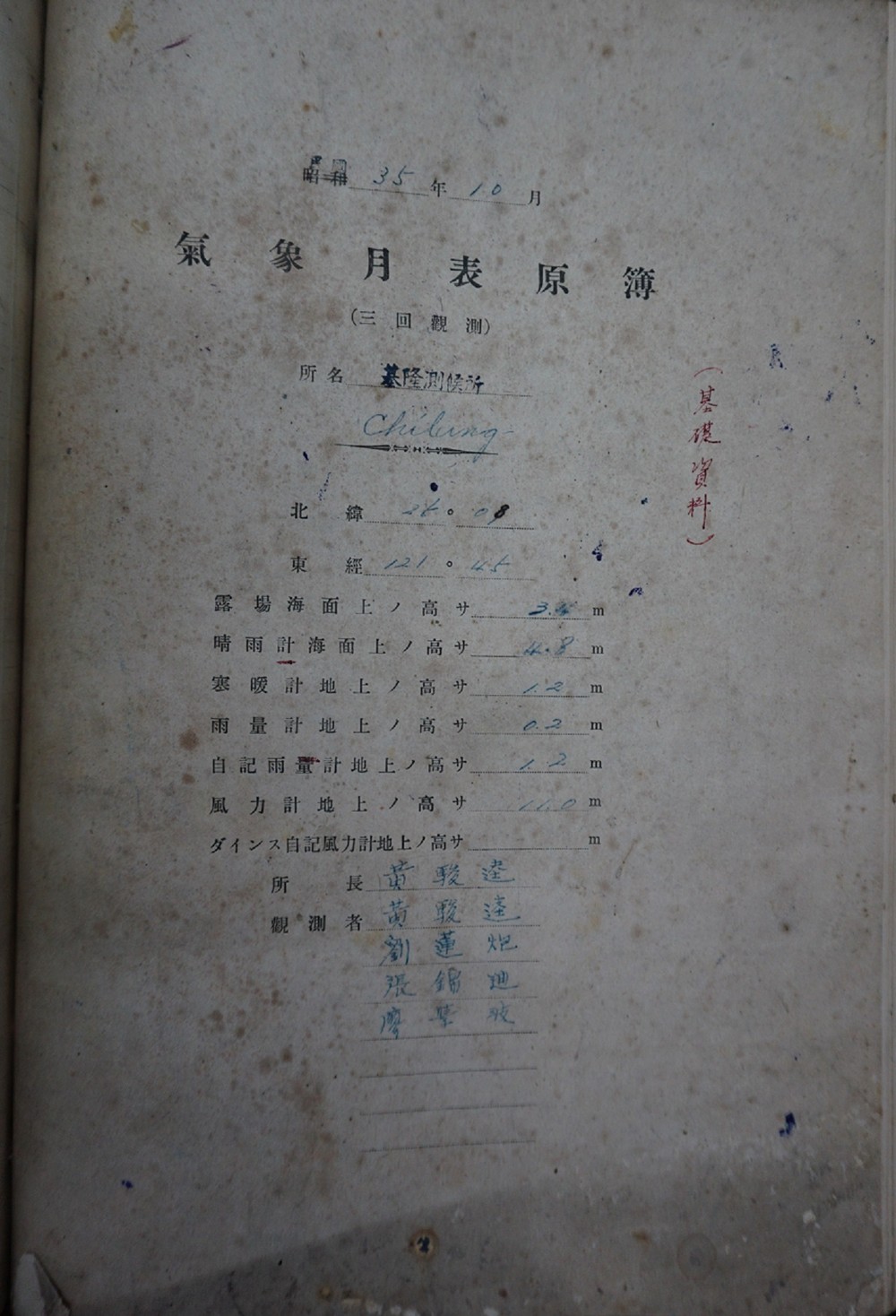

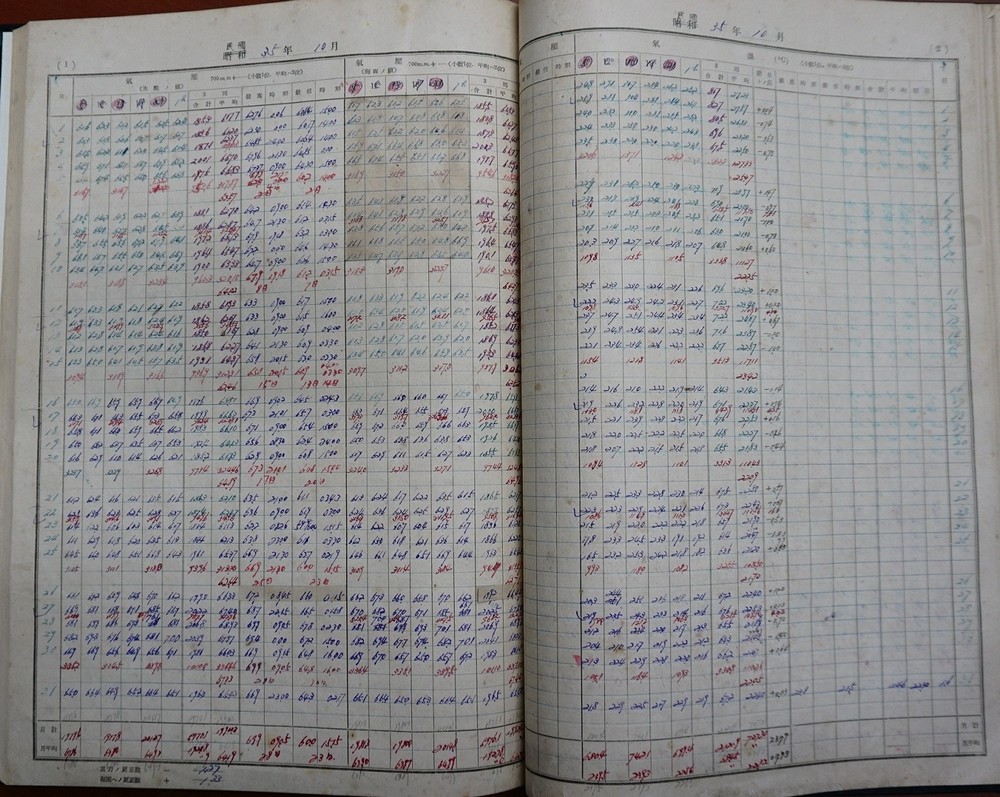

第1筆氣象觀測資料始於1946年10月1日,觀測時間以每日5時、13時及21時共進行3次主要氣象觀測,並增加2次觀測於9時、17時,項目包含:氣壓、氣溫、溼度、風力、日照、雨量、雲、天氣現象、天空狀況、能見度等,也於特定時刻進行草溫、地溫、蒸發量觀測,以電報發送至臺北測候所。

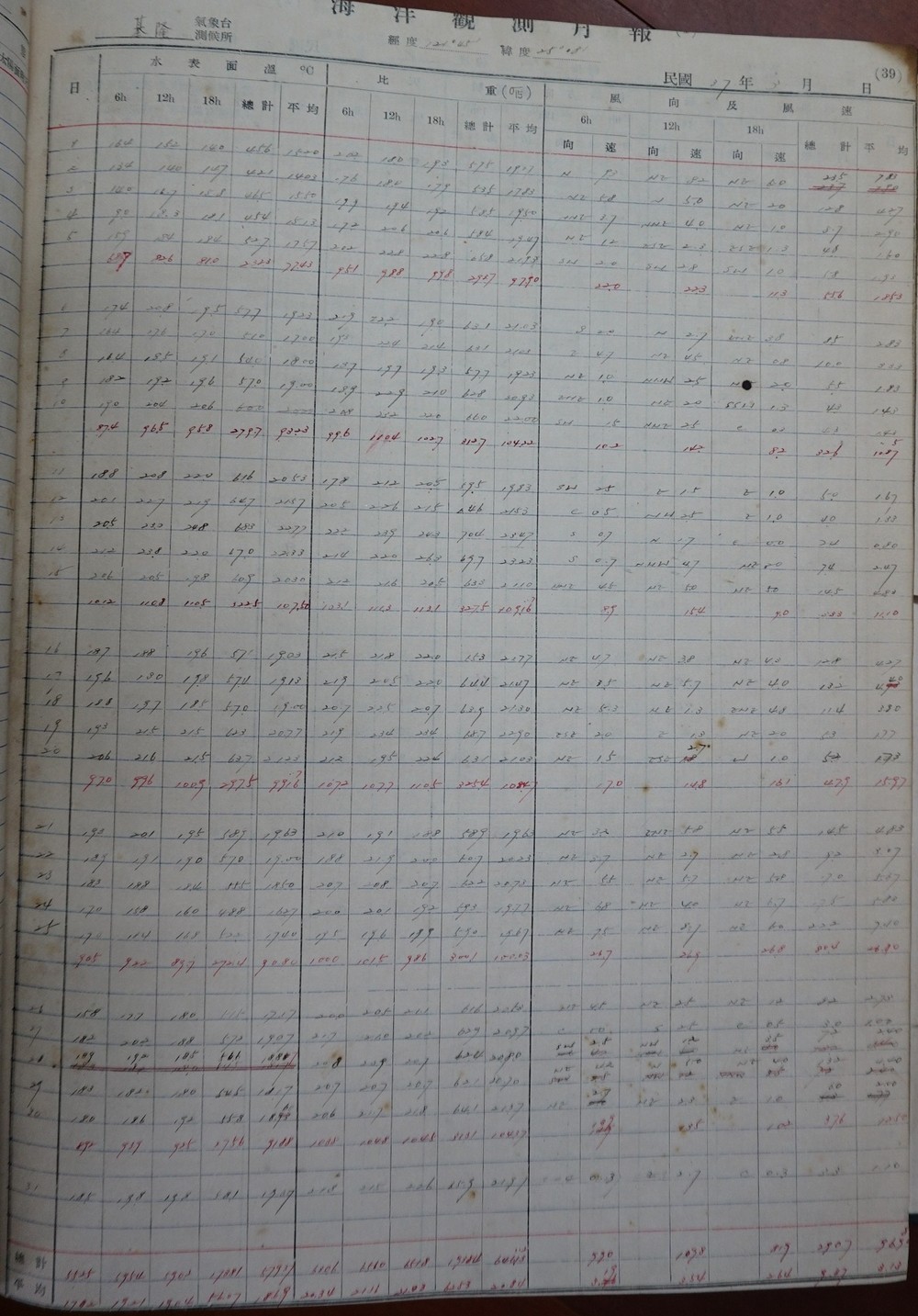

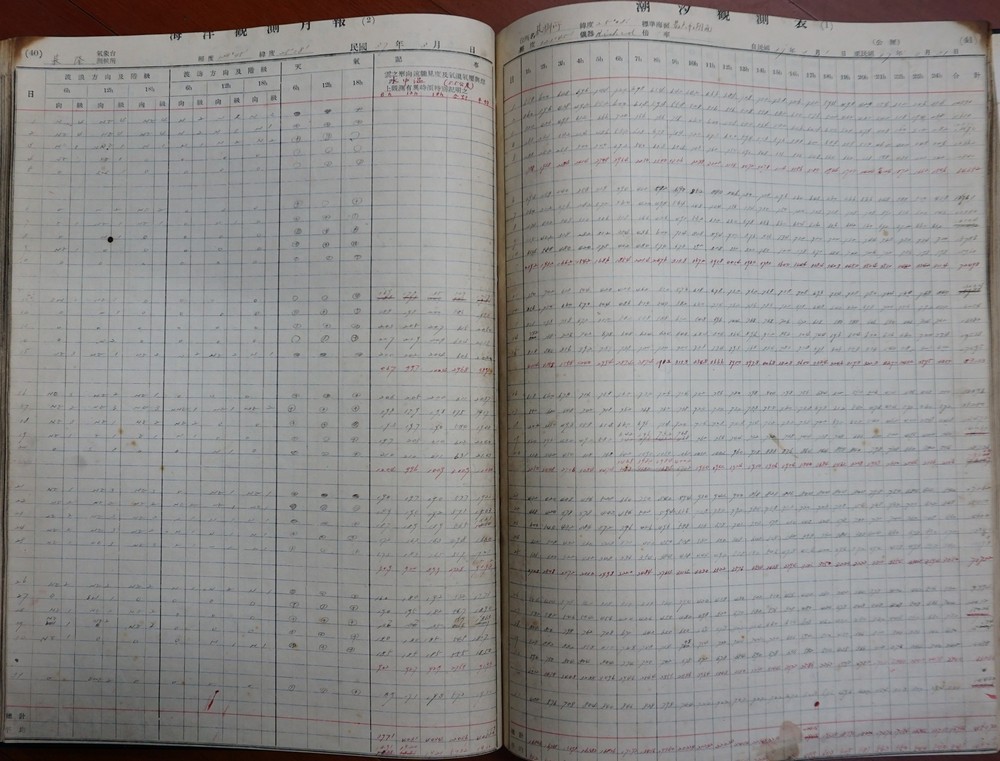

第1筆海洋觀測資料始於1947年11月1日,於每日6時、12時及18時共進行3次觀測,項目包含:海水表面溫度、比重、海面風向及風速、波浪方向及階級、波濤方向及階級、天氣、潮位等,每月將潮汐報表資料發送至臺灣省氣象局。