彭佳嶼氣象站(Pengchiayu Weather Station)

單位沿革

彭佳嶼的氣象觀測最早是由彭佳嶼燈臺的職員兼辦,在臺灣總督府1906年修正燈臺處務規程並測候所處務規程(辦事細則)中明訂燈臺須負責的氣象觀測業務。彭佳嶼燈臺於1907年8月開始氣象觀測,並於1909年9月開始使用與地方測候所同式之氣象儀器設備,完整的氣象資料自該年10月份起開始逐項建立。

1936年,臺北、那霸、日本福岡間開始民間航空客運。當時航空飛機仍靠目視飛行,尚無現代化無線電導航設備,彭佳嶼位於臺北與那霸間之海域上,是航線上的重要標的,為協助內臺(日本內地與臺灣)航線之飛航安全,於是由彭佳嶼燈臺測候所之橋本梅治技師(首任所長)於同年間負責籌建高空氣球觀測站及測候所辦公廳舍,1936年11月正式成立「臺灣總督府彭佳嶼測候所」,同臺北觀測所(1938年升格為總督府氣象臺)均直屬於總督府內務局。彭佳嶼測候所廳舍為1棟石砌牆壁粉抹水泥之平頂屋,但由於物資不濟,保養艱難,以致年久失修,破爛不堪,曾於1982年大修辦公廳舍。

海島環境著實不利房舍維持良好狀態,身為臺灣最北島嶼之彭佳嶼再因業務擴充需要,2015年啟動站房整建,並從臺灣本島分批載運建材興工,歷時4年,於2019年完工。新站房設計是以彭佳嶼島嶼型態來打造成的1座地景建築,除了氣象站造型如同島嶼形狀一樣,也特別設計海蝕洞的意象,建築本體的規畫則向朝能夠抵抗強勁東北季風及高鹽分、高溼度空氣為首要挑戰。

彭佳嶼氣象站

開始地面溫度、地中溫度之觀測。

國民政府接收,改稱為「臺灣省氣象局彭佳嶼測候所」。

直屬上級機關於1月改制為「臺灣省氣象所」,站銜改稱為「臺灣省氣象所彭佳嶼測候所」。

8月29日 裝設風力鐵塔。9月1日 啟用。

因直屬上級機關於9月1日再改制為「臺灣省氣象局」,站銜改稱為「臺灣省氣象局彭佳嶼測候所」。

因直屬上級機關於7月1日「中央氣象局」恢復建制,「臺灣省氣象局」改制為「交通部中央氣象局」,站銜改稱為「交通部中央氣象局彭佳嶼測候所」。

依據1976年11月10日總統公布「交通部中央氣象局附屬測站組織通則」,更名為「交通部中央氣象局彭佳嶼氣象測站」。

大修辦公廳舍。

依據1987年11月30日修正公布「交通部中央氣象局組織條例」及「交通部中央氣象局附屬測報機構組織通則」,再更名為「交通部中央氣象局彭佳嶼氣象站」。

開始於00Z施放探空氣球。

開始施放臭氧探空氣球。

探空氣球改為00Z、12Z施放。

依據2023年6月7日總統公布「制定交通部中央氣象署組織法」,更名為「交通部中央氣象署彭佳嶼氣象站」迄今。

測站特色

彭佳嶼站位於基隆東北方約60公里處,為氣象局觀測點的最北端,可說是監測由北往南移動的天氣系統之先鋒,最能真實觀測天氣系統的強弱,往往3到4小時之後類似的天氣變化情況就可能發生在臺北,進而對本島天氣的變化程度掌握迅速、確實的預警功效,所以該站對氣象要素的先期感知,在即時天氣預報上扮演舉足輕重的角色,讓人口密集的本島居民能早先一步防範。除了扮演捍衛臺灣本島的前哨站之外,彭佳嶼周遭為我國重要漁場,也是候鳥過境常經途徑,更位居太平洋西岸海、空航線樞紐位置,為監測天氣的要點,為海上作業及國際航線飛航安全,提供重要的海、氣象資訊。隨著科技的演進,彭佳嶼氣象站增設有閃電落雷偵測設備、船舶自動識別岸台收發系統、岸基測波儀、高空氣象及臭氧探空系統等先進設備,另亦建置有強震儀、寬頻地震儀、GPS地殼形變觀測儀,更是加重此站在氣象、海象及地震監測的重要性,堪稱觀測網之「關鍵少數」。

組織架構

彭佳嶼站屬中央氣象署四等氣象站,配置主任1人,職員4人,工友2人,作業方式採15小時輪班。

業務內容

觀測項目:

- 地面氣象觀測(46695/RCPK):

利用地面氣象自動測報系統,每日定時實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度、雲、天氣現象、降水、日射、日照、能見度、蒸發量等氣象要素觀測,其中除了雲、天氣現象與蒸發量為人工觀測外,其餘項目均採自動化觀測,經由署建網路,將蒐集的資料及每小時電碼傳送回署本部,以供天氣預報及分析使用,同時透過查詢工作站方式統計氣候資料。 - 高空氣象觀測:

每日於00Z(08L)及12Z(20L)施作2次高空觀測業務,遇有颱風或梅雨鋒面等特殊天氣系統時,每隔3或6小時再增加施放1次,觀測項目包含高空各層之氣象要素如:氣壓、溫度、溼度、以及風向與風速,經由自動化處理,繪製P-T圖及高空風圖,並立即編輯高空氣象電碼,由署建網路系統,傳輸署本部,並向全球廣播。 - 臭氧觀測業務:

使用芬蘭Vaisala公司高空觀測系統,每月1次臭氧垂直剖面分佈觀測,收集臭氧層與總臭氧量(Total Ozone)變化資料。 - 大氣污染觀測:

受國立海洋大學及國立中央大學之託,協助落塵及雨水樣本之採樣。 - 閃電觀測:

設有遙測閃電偵測儀,資料即時傳輸署本部,以供計算閃電定位,研判大雷雨預警。 - 地震觀測:

設有強震儀、寬頻地震儀,資料即時傳輸署本部地震中心,以供研判發布地震消息。

服務項目:

- 各種天氣預報、警報資料之查詢。

- 颱風季節期間將颱風消息、颱風警報單主動提供給各有關單位。

- 將中央氣象署氣象預報中心發布月長期預報、季長期展望、豪大雨、低溫特報等提供給各相關單位。

- 應各政府機構之計劃、研究等特定需求,提供相關氣象資料。

- 應防救災單位如海巡機動隊、燈塔等特定需求,提供即時氣象資料、豪大雨特報。

- 不定期接受有線電視臺、廣播電臺、報社等之現場直播及採訪。

- 接待各機關、學校、社團等之參觀。

基本資料

| 測站名稱 | 站號:46695/RCPK | 站名英譯:Pengchiayu | 測站種類:四等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:122°04’17” 北緯:25°37’46” |

海拔高度:101.7公尺 氣壓計海拔高度:104.6公尺 |

建站日期:1909年10月 |

| 通信地址 | 基隆市中正區彭佳嶼6號 | 郵遞區號:20248 | 電話號碼:0910252481 |

| 定量觀測 | 溫度、露點、溼度、氣壓、氣壓趨勢及特性、氣壓變量、極端溫度、降水量、風向風速 | ||

本站位置

- 地址基隆市中正區彭佳嶼6號

- 電話 0910252481

歷史記憶

守護臺灣北海的重要使命

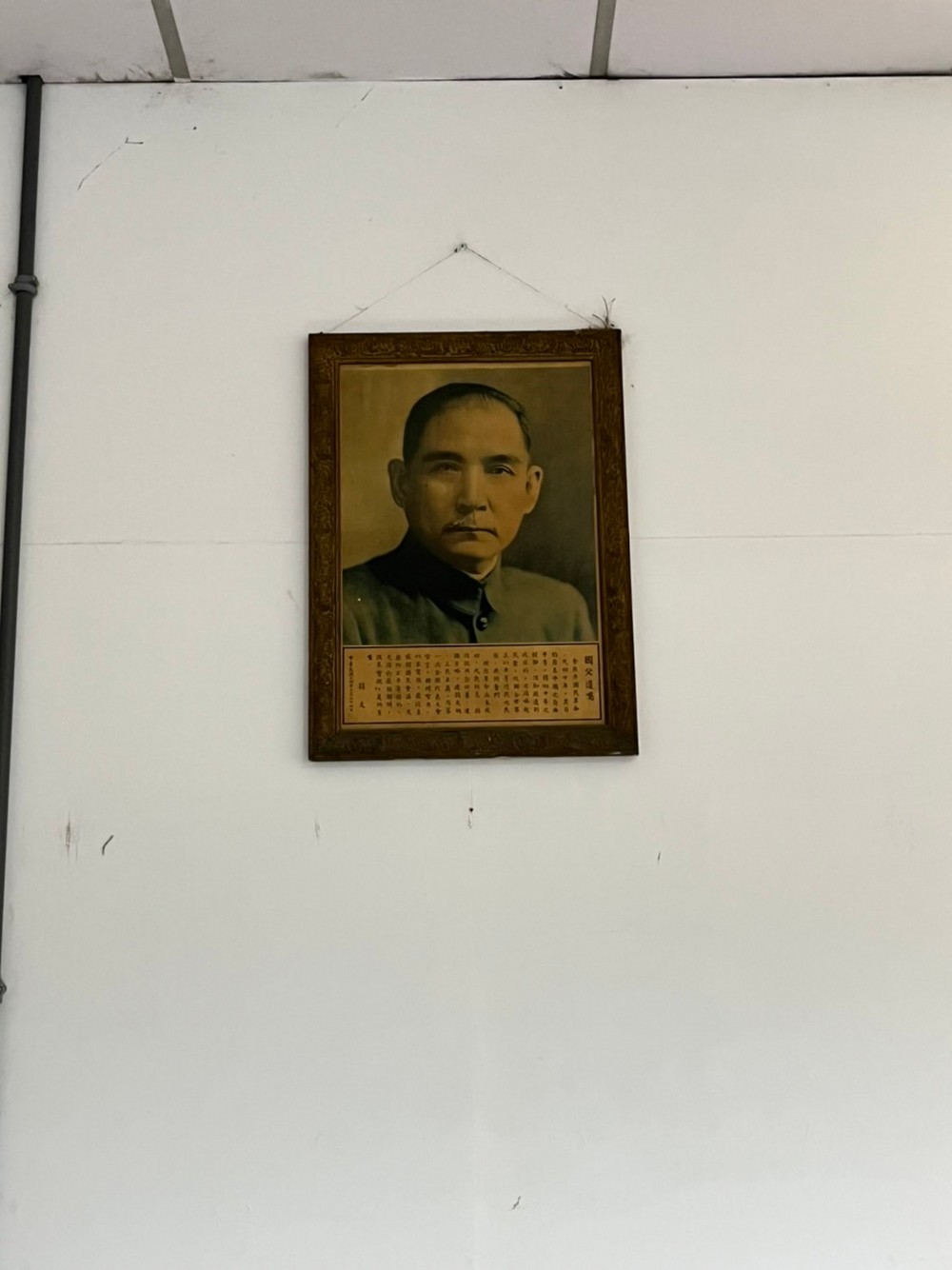

彭佳嶼氣象站是歷史非常悠久的氣象站,即使房舍歷經多次翻修,仍可透過內部的陳設以及站上資深的前輩口述,了解過去的狀況,例如通訊室仍掛有當時中央氣象局公布的宣令,請中華民國國軍盡力保護該通訊設備等敘述,亦能感受到當時此處戰略位置重要性。

舊房舍之辦公室仍高掛一大幅國父孫中山的畫像,旁邊書寫著國父遺志,也可能是當時為了讓駐守於此的同仁更能繃緊神經,堅守臺灣北海上這個孤獨卻又美麗的小島。即便是現代已經相當開放的臺灣社會,牆上這些標語或許只能讓我們感受當時兩岸的緊繃氣氛,但目前受到對岸中國的威脅仍無法輕忽,彭佳嶼氣象站目前仍是守護臺灣北海重要的據點,須隨時自我提醒,在此上班心情如同國軍堅守崗位。