花蓮氣象雷達站 (Hualien Weather Radar Station)

單位沿革

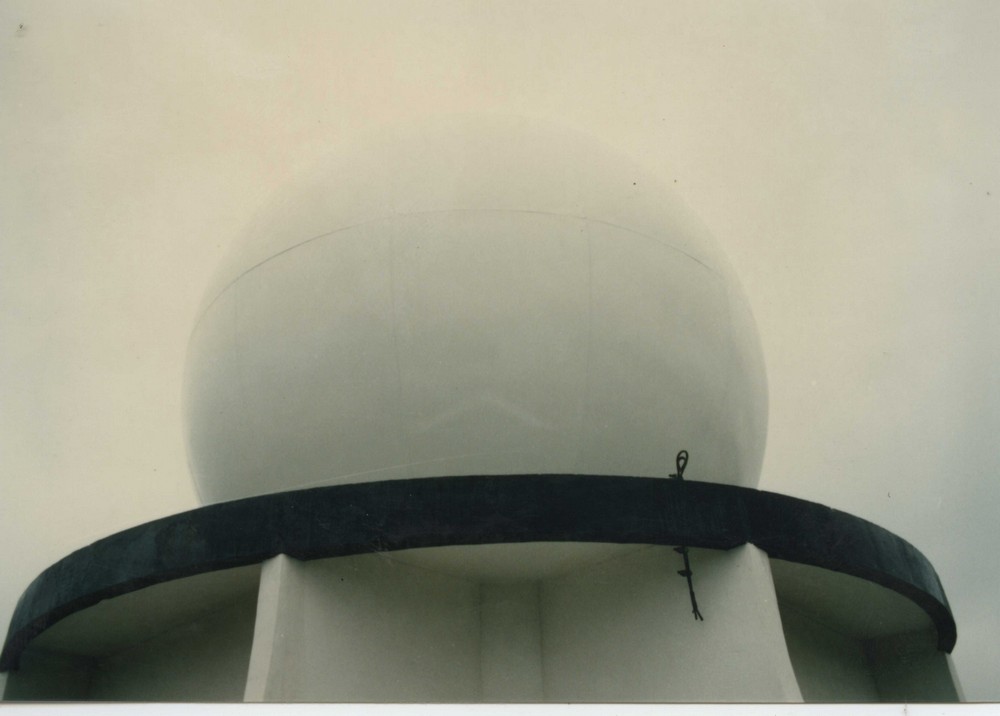

雷達應用於氣象上可偵查颱風、特殊天氣現象與降水之變化等,利於執行各種防範措施,藉以減少氣象災害。臺灣四周環海,鄰近海洋之氣象資料對天氣預報作業至為重要。由於臺灣位於颱風路徑之要衝,常年遭受颱風或豪雨災害,如建站前1959年之八七與1960年之八一水災、1961年之貝蒂與裘恩颱風,1962年之歐珀颱風,連年發生均列入當時十大水災或風災,造成民眾生命財物之重大損失,影響國民生計與國家經濟建設甚巨。鑒於臺灣東部海域缺少島嶼可供設立氣象觀測站,廣大海洋但氣象資料至為稀少,爰決定於花蓮成立我國氣象史上首座氣象雷達站。透過聯合國發展方案項下的補助特別基金及當時臺灣省政府核撥新臺幣1320萬元,在花蓮港口附近建立「臺灣省氣象局花蓮氣象雷達觀測站」。辦公廳舍於1963年動工興建,1965年竣工,同年年底完成雷達安裝,於1966年1月2日正式啟用。歷經1982年、2002年及2023年3次雷達汰換升級,現為第4代雙偏極化都卜勒氣象雷達,持續提供臺灣東部雷達回波降水資料。

花蓮氣象雷達站

「中央氣象局」恢復建制,「臺灣省氣象局」改制為「交通部中央氣象局」,該站全銜同時更正為「交通部中央氣象局花蓮氣象雷達觀測站」。

更名為「交通部中央氣象局花蓮氣象雷達站」。(依據1987年11月30日修正公布《交通部中央氣象局組織條例》及《交通部中央氣象局附屬測報機構組織通則》)

氣象觀測人員移撥至花蓮氣象站

測站特色

花蓮氣象雷達站是臺灣第一座氣象雷達儀,座落於花蓮市美崙地區,為1963年在聯合國提供的特別基金以及政府核撥新台幣1,320萬元下建立,並於1966年1月2日正式啟用,是臺灣氣象學研究與颱風監測史上具重要意義的里程碑。

颱風威脅人民生命財產,而北太平洋西部及南海地區是颱風生成最活躍的地帶之一,且侵襲臺灣的颱風超過八成經過臺灣東部,花蓮氣象雷達站的啟用,大大提高了颱風監測的能力,有效預警東部颱風的威脅,為防災工作提供重要依據。

組織架構

本站屬中央氣象署二等氣象雷達站,設置主任一人、機務席位六人,工友一人;作業方式採三班制、二十四小時輪班。

業務內容

氣象雷達觀測:

- 定時觀測、颱風與突變天氣特定觀測。

- 氣象雷達觀測資料研判分析事項及填報作業。

- 氣象資料之研判分析。

- 組織改造後,氣象觀測人員已於2008年6月移撥至花蓮氣象站。

氣象雷達維護:

- 雷達等設備操作與運轉監測檢查。

- 測試儀器、通訊與網路設備、電源及空調設備維護。

- 雷達設備定期保養及緊急故障維修。

- 雷達原始資料儲存作業。

行政事務:

- 一般行政事務。

- 本署氣象雷達站經申請核可後開放接待各機關、學校、社團等之參觀

基本資料

| 測站名稱 | 站號:46699 | 站名英譯:HUA-LIEN(RCHL) | 測站種類:二等雷達站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:121.62861 北緯:23.98861 |

海拔高度:27公尺 | 建站日期:1966年1月2日 |

| 測站地址 | 花蓮市海岸路15-1號 | 電話號碼:038-223101 | |

| 觀測項目 | 雷達即時觀測,提供回波場、徑向速度場、波譜場等原始資料 | ||

本站位置

- 地址花蓮市海岸路15-1號

- 電話03-8223101

歷史記憶

從手繪進入自動化-見證3代氣象雷達發展

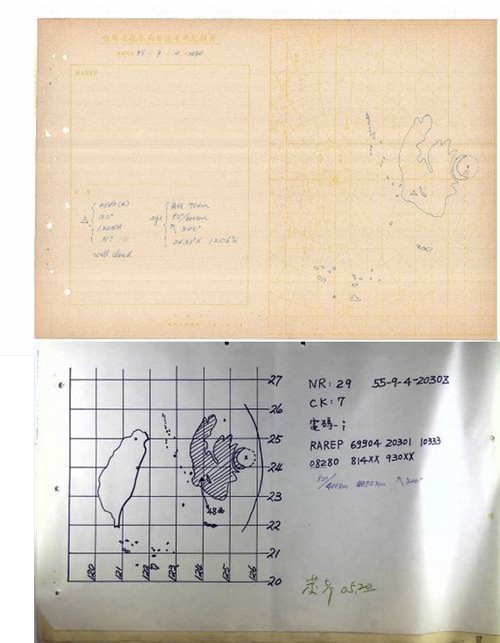

第1代雷達:WSR-64M型氣象雷達 [1966年1月2日至1981年7月26日]

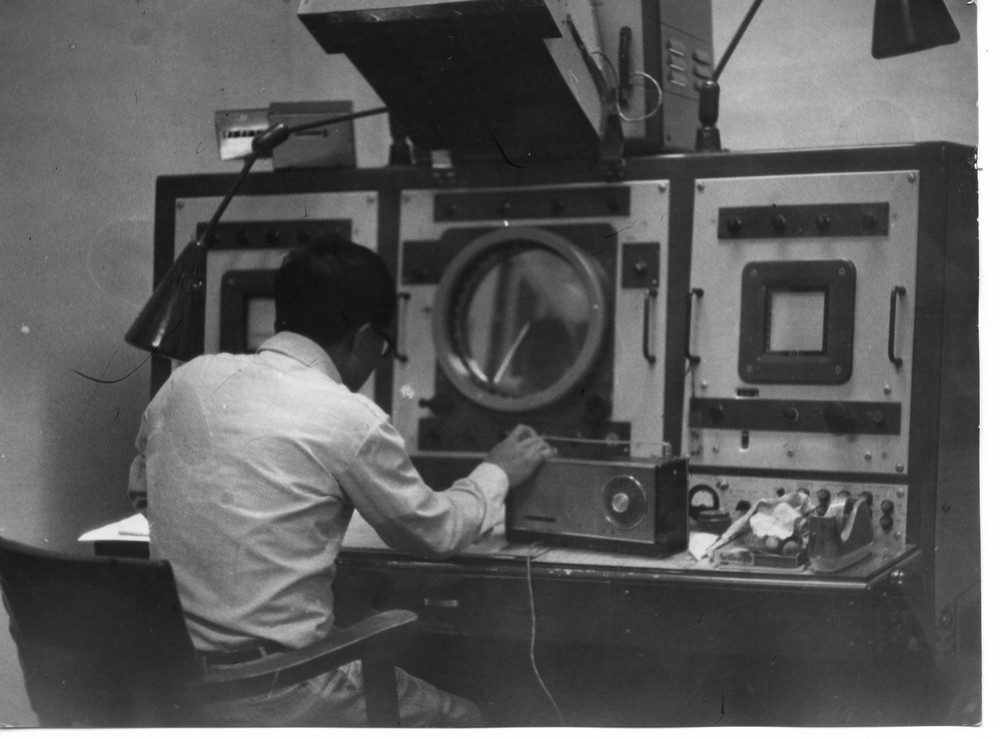

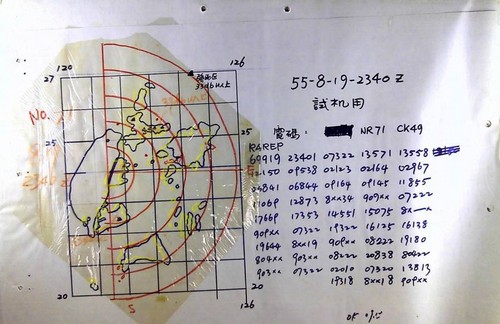

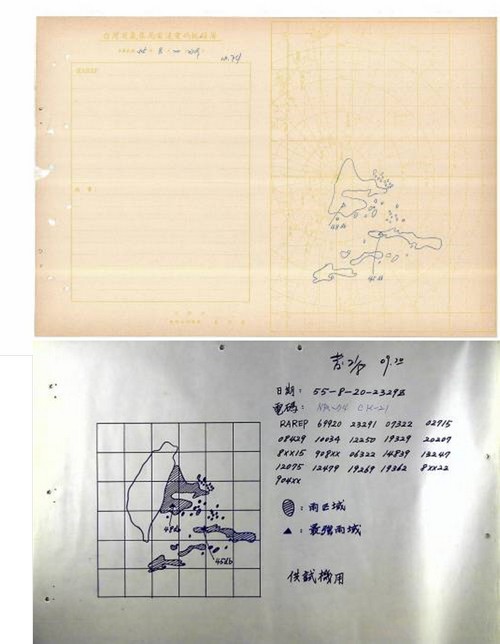

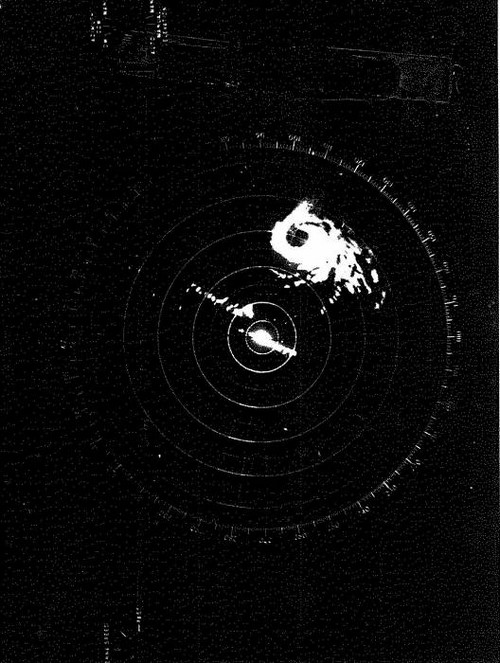

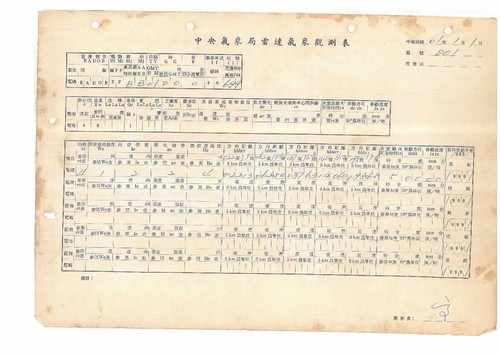

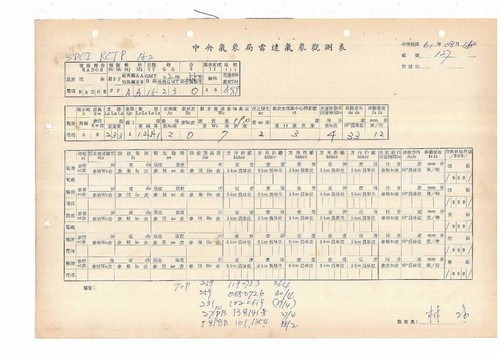

美國雷森公司(Raytheon Company)製造,以真空管為主體作降水觀測用的WSR-64M型氣象雷達,觀測涵蓋範圍為250浬(或464公里)。觀測人員手繪回波圖,編列電碼,再由機務人員以傳真機傳回氣象局預報中心。遇颱風警報時,觀測頻率增加,當颱風定位完成後,先以電話通知預報中心颱風位置,再補送回波電碼圖。颱風過後再將沖洗好之回波電碼照片寄送氣象局。

第1代雷達損毀經過

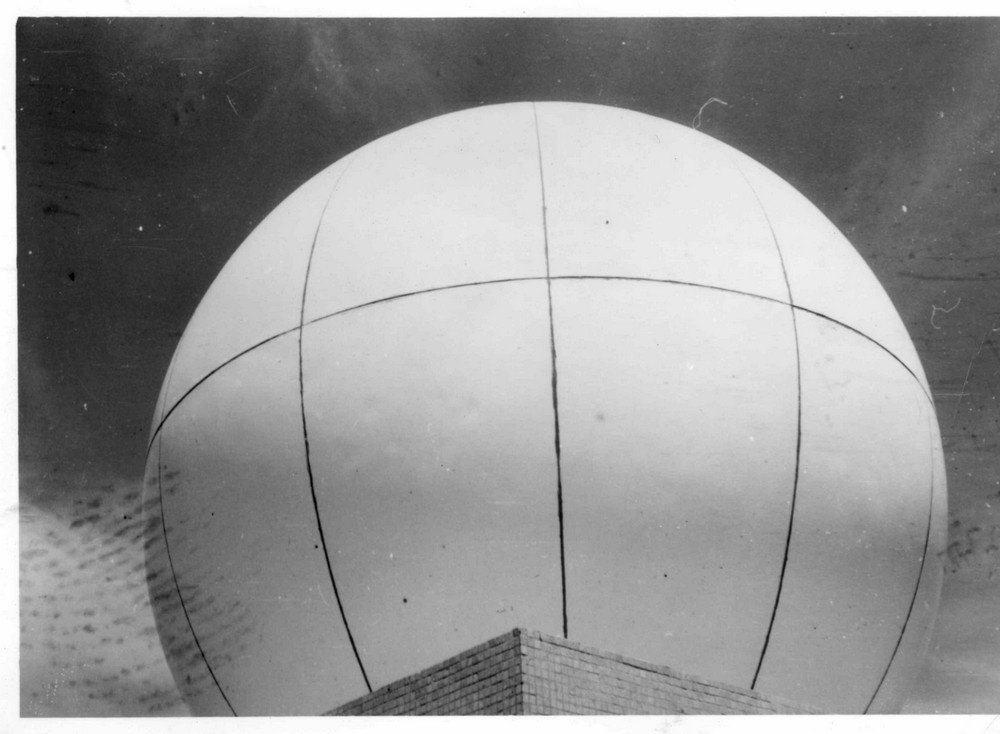

1967年11月18日強烈颱風吉達(GILDA)直接襲擊花蓮,花蓮地區災情慘重,本站第1代雷達遭到嚴重損壞,天線罩及內部設備被強烈颱風吹落,於1968年向美國原廠購置修復所需相關設備,同時將原辦公廳舍頂部第7層拆除並改建為井字型,以強化結構,再於其上架設新的天線罩及相關設備,於同年年底完成重建並恢復觀測作業。為縮短雷達空窗期,緊急購置並安裝軍用搜索雷達AN/TPS-1E暫時代用。

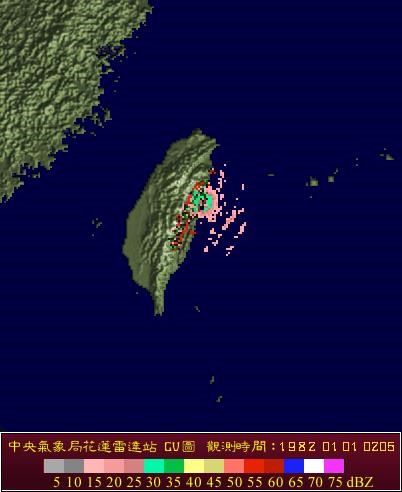

第2代雷達:WSR-74S型氣象雷達 [1982年1月至2001年11月1日]

1981年雷達汰換為美國EEC公司製造附有電腦設備的WSR-74S型氣象觀測雷達,經試用及人員訓練後於1982年3月驗收正式啟用。透過電腦產生彩色雷達回波圖,電碼與回波圖則以數據專線傳回臺北預報中心。由於當時數據傳輸速度較慢,因此颱風定位完成後也是先以電話通知預報中心颱風位置,之後再以通信設備回傳颱風定位相關資料。

第3代雷達:METEOR 1000S型調速管都卜勒氣象雷達 [2002年3月4日至2022年底]

1998年4月,依照「建立臺灣地區都卜勒氣象雷達網計畫」,於站內東北側新建兩層樓雷達作業機房,並整修舊有辦公廳舍、重建圍牆及人行道。1998年10月採購德商Gematronik公司生產的METEOR 1000S型調速管都卜勒氣象雷達儀及十層樓天線鐵塔。該雷達儀於2001年2月自德國運抵臺灣,隨即進行軟、硬體架裝;於同年10月及11月分別進行系統驗收試測試(System Acceptance Tests)及人員駐站訓練,並於2002年3月4日完成正式驗收。第3代雷達除可提升雷達系統的靈敏度及解析度外,亦增加風場觀測。由於電腦及通訊系統的進步,完整的原始資料可透過衛星、微波及專線即時自動回傳至預報中心,不再需要人工進行雷達觀測及回傳電碼,因此花蓮雷達站的觀測人員及觀測業務於2008年6月移撥花蓮氣象站。

第4代雷達:METEOR 1700SDP10型 調速管雙偏極化都卜勒氣象雷達(2023年6月6日啟用至今)

配合「精進氣象雷達與災防預警計畫」,原有的天線鐵塔及第3代氣象雷達於2022年底開始拆除,並於原地興建全新30米高天線鐵塔與第4代氣象雷達。新建之氣象雷達為義大利Leonardo公司製造的METEOR 1700SDP10型調速管雙偏極化都卜勒氣象雷達,並已於2023年6月6日正式啟用。雙偏極化技術相較於傳統的都卜勒(單偏極化)氣象雷達,能提供更豐富且多樣的降雨觀測資訊。其具備高時間與空間解析度,能更貼近地表進行降雨監測,並可估算降水粒子的大小與型態。此技術有助於即時且精準地掌握降雨分布狀況,提升氣象觀測與預警能力。