蘇澳氣象站 (Suao Weather Station)

單位沿革

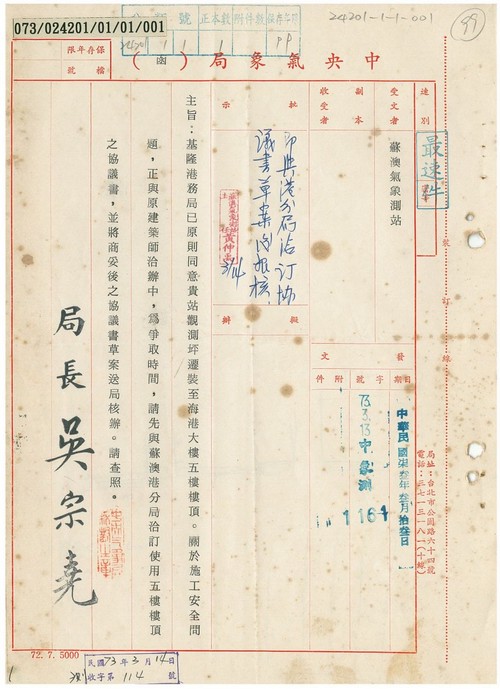

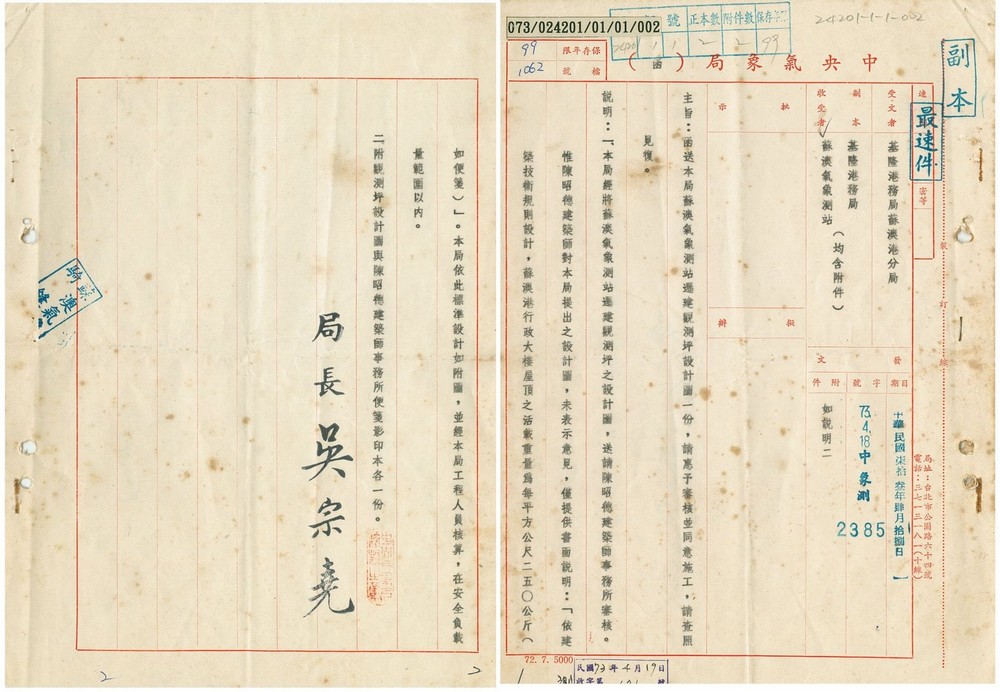

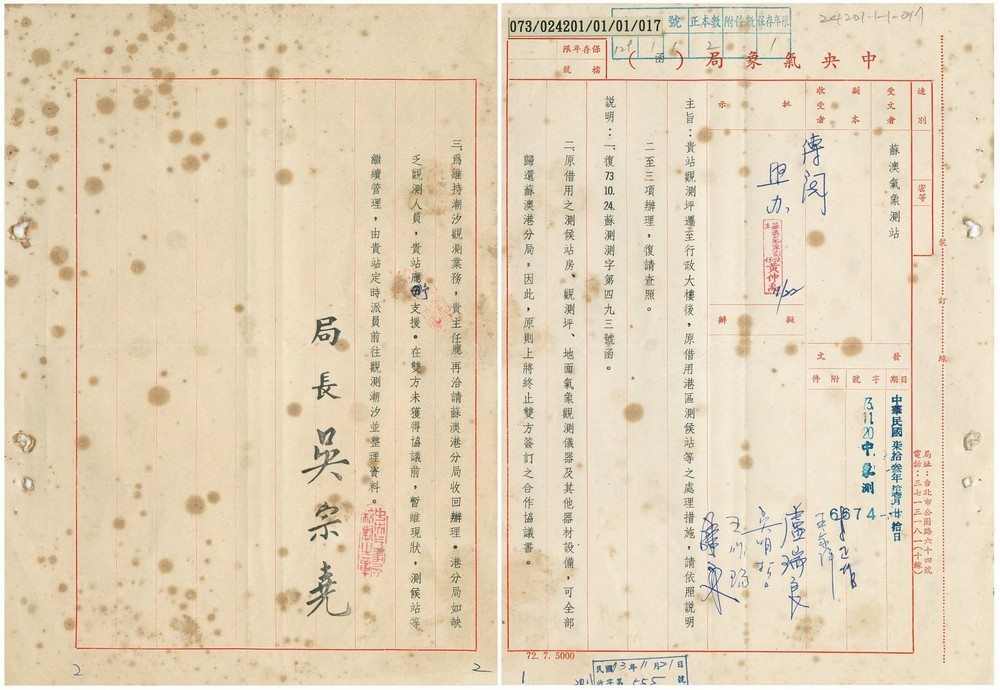

1970年代,臺灣為提升及深化總體經濟發展,提出十項重大基礎建設工程,蘇澳港是當時十大建設之一。為滿足蘇澳港營運的氣象需求,中央氣象局與基隆港務局訂有合作協議書,由蘇澳港工程處在蘇澳港區內興建港區測候站及觀測坪,基隆港務局蘇澳港分局(以下簡稱蘇澳港分局)架設氣象儀器,中央氣象局提供蘇澳港氣象預報服務。1979年3月中央氣象局在蘇澳港行政大樓(以下簡稱行政大樓)6樓設置宜蘭氣象測站蘇澳辦事處,指派宜蘭氣象測站人員進駐執行地面氣象觀測及測報業務,同時辦理地面氣象資料通訊及提供蘇澳港分局天氣預報與颱風資訊等相關工作。1981年7月1日交通部中央氣象局蘇澳氣象測站正式成立後,即不再由宜蘭氣象測站派駐人員。

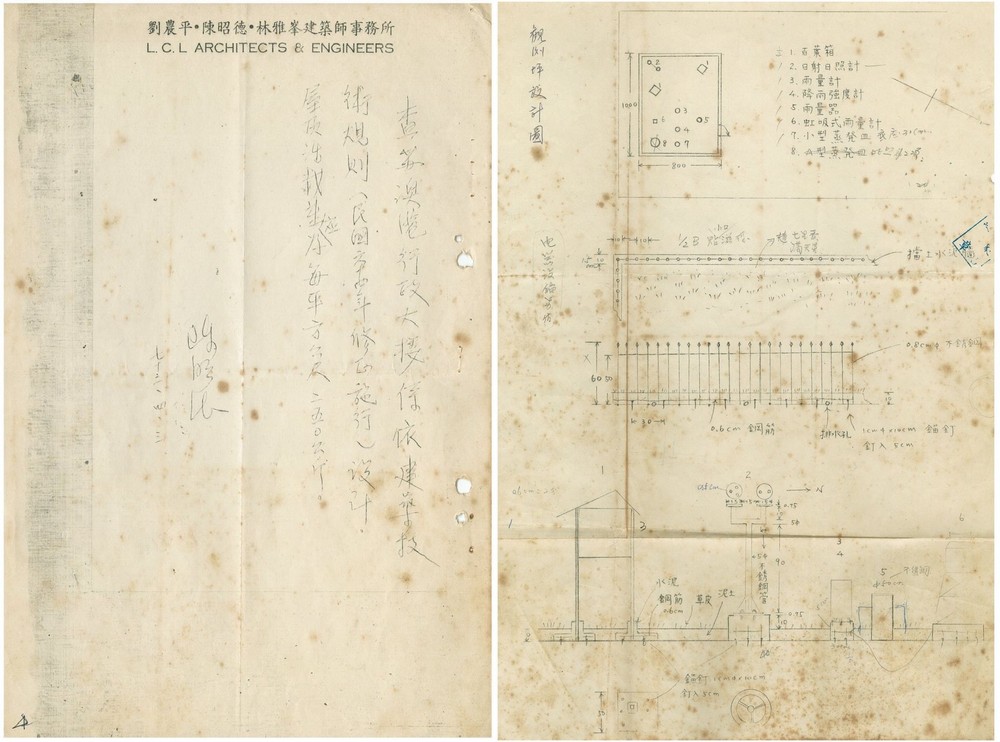

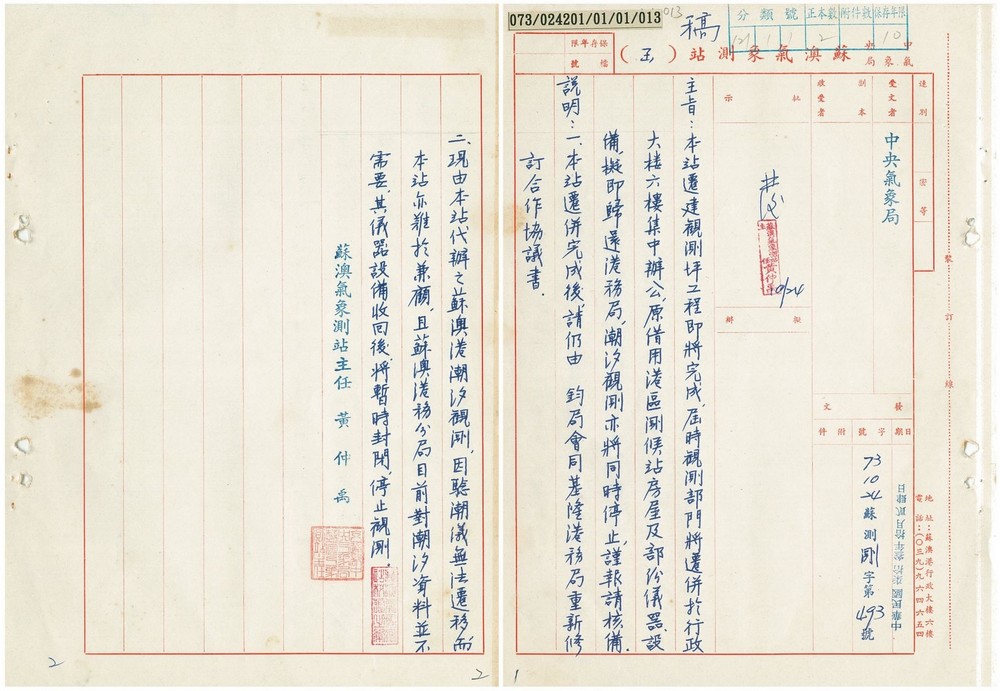

自中央氣象局在蘇澳港提供氣象服務以來,皆是在行政大樓6樓辦理預報、通訊及其他行政業務,而地面氣象觀測業務仍維持在港區測候站觀測坪執行,因此值班人員每日需從行政大樓到2公里外的港區碼頭觀測坪來回奔波工作。為解決因距離所造成觀測與行政作業間的不便,遂於1984年3月開始籌畫在行政大樓6樓東南向陽台闢建觀測坪,於1985年1月正式將港區地面觀測業務遷併於大樓同址辦理,原借用之測候站房、觀測坪、地面氣象觀測儀器及其他器材設備,歸還蘇澳港分局,並終止雙方簽訂之合作協議書。除新建氣象觀測儀器,觀測作業與行政業務更加便利,亦提升氣象觀測及預報服務品質。

1989年8月1日更名為交通部中央氣象局蘇澳氣象站,持續提供氣象資訊給防災機關、漁民及一般民眾,以獲得更詳細的在地鄉鎮氣象資訊。

蘇澳氣象站

依行政院70交字第9561號正式成立交通部中央氣象局蘇澳氣象測站。

更名為交通部中央氣象局蘇澳氣象站。

測站特色

本站位於蘇澳港行政大樓6樓,為一港口氣象站,海拔高度24.9公尺。處於蘭陽平原南端,南、北兩側及西方為山脈及丘陵,僅東南方面向太平洋。冬季受東北季風影響,夏季主要受太平洋高壓及颱風影響,特殊的地形效應使得降水現象明顯。

組織架構

本站屬中央氣象署三等氣象站,設置主任1人、職員4人、駕駛1人、工友1人。現有主任1人及職員3人。

作業方式原為24小時輪班制度,2017年1月1日開始停止夜間值夜,人工觀測作業時間改為8時到17時,觀測班務則調整時間為7時30分至18時30分。

業務內容

氣象觀測與維護

- 地面氣象觀測是透過自動測報系統取得定量資料及人工目測取得定性資料,包含氣壓、氣溫、風向、風速、溼度、雲、天氣現象、降水、日射、日照、能見度、蒸發量等氣象要素觀測,因本站位於蘇澳港行政大樓6樓,故無地溫觀測。

- 目前每日實施5次地面觀測,其中4次觀測(00Z、03Z、06Z、09Z)編報氣象資料傳遞至中央氣象局局本部,另外1次觀測(01Z)進行傳統儀器與自動測報系統校驗觀測,其餘時間均以自動儀器觀測與自動電碼編報。每日最高及最低溫度計復度觀測於17時進行。

- 觀測人員具備基本氣象儀器之校驗、維護及檢修,確保收集氣象資料相關儀器運作正常,以提供準確即時的氣象訊息。

- 地震觀測:本站設有自動地震儀及A-900強震儀,遇地震時立即傳輸本局地震中心,以供研判發佈地震。

災害性天氣監測與通報

- 本站與宜蘭氣象站皆位於宜蘭縣內,因此目前災害性天氣監測與通報業務移撥至宜蘭氣象站執行。

- 災害性天氣之處理:觀測到有災害性天氣(豪大雨、大雷雨、強風、低溫、濃霧等劇烈天氣)發生時,透由「劇烈天氣與特殊氣象回報系統」編報災害性天氣報告,並傳真至氣象預報中心、縣市政府和消防局災害應變中心,以及在地產鎮市公所等防災單位,並藉由社群網路傳遞訊息,轉知民眾採取防範措施,以減輕災害損失。

氣象服務

- 平時提供漁業通訊電臺等相關單位氣象預報資訊,並訪談漁民及漁業電臺,相互溝通有關氣象及海象預報於漁業上的應用。

- 颱風警報期間提供蘇澳港行政大樓防災單位相關氣象資訊。

- 提供地方政府及民眾氣象諮詢與資料申購服務,提供本局氣象、地震、海象、天文等各類宣導品讓民眾索取。

- 辦理氣象科學參觀教學及導覽活動,為氣象知識與教育宣導的環境場所。

- 不定期接受各媒體採訪工作。

- 提供本局鄉鎮尺度客製化氣象服務(天氣小叮嚀)及多元化的鄉鎮天氣服務。

基本資料

| 氣象站名稱 | 中央氣象局蘇澳氣象站 | 站號 | 46706 | 站名英譯 | Suao | 測站種類 | 三等氣象站 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地理位置 | 北緯:24° 36’ 06” 東經:121° 51’ 52” |

海拔高度 | 24.9公尺 | 氣壓計 海拔高度 |

25.7公尺 | 建站日期 | 1981年7月1日 |

| 地址 | 270011宜蘭縣蘇澳鎮港區路1號6樓 | 電話 | 03-9964654 | 傳真 | 03-9973611 | ||

| 氣象觀測項目 | 1.氣壓2.氣溫3.溼度4.風向風速5.降水量6.降水強度7.蒸發量8.日照時數9.全天日輻射量10.雲量雲狀雲底高11.能見度12.現在天氣13.過去天氣14.氣壓變量及趨勢特性15.極端溫度16.特殊現象 | ||||||

| 氣象觀測時間 | 00Z(08L)、01Z(09L)、03Z(11L)、06Z(14L)、09Z(17L),共計5次 | ||||||

觀測儀器架設高度:

| 儀器種類 | 儀器名稱 | 公尺 | 儀器名稱 | 公尺 | 儀器名稱 | 公尺 | 儀器名稱 | 公尺 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 氣壓計儀P | 自動氣象觀測系統 電容式氣壓儀 |

0.8 | 電子氣壓計(Vaisala) | 0.8 | 空盒氣壓儀 | 1.05 | ||

| 溫濕計儀T.H | 自動氣象觀測系統 溫度露點儀 |

1.6 | 溫溼度自記儀 | 1.3 | 阿斯曼通風乾濕計 | 1.3 | ||

| 降水計儀R | 自動氣象觀測系統 傾斗式雨量儀 |

0.5 | 虹吸式自記雨量儀 | 1.8 | 雨滴譜儀 | 1.3 | 雨量器 | 0.5 |

| 風力計儀W | 自動氣象觀測系統 Young風向風速儀 |

34.0 | 小松風向風速儀 | 34.0 | 風杯風速計 | 34.0 | ||

| 輻射計儀S | 自動氣象觀測系統 日照時數儀 |

1.3 | 全天日輻射儀 | 1.1 | 康氏日照計 | 1.1 | ||

| 蒸發器儀e | A型(120公分)蒸發皿 | 0.13 |

本站位置

- 地址宜蘭縣蘇澳鎮港區路1號6樓

- 電話03-9964654

歷史記憶

凡寫過必留下筆跡,絕版的手寫颱風警報單與觀測簿

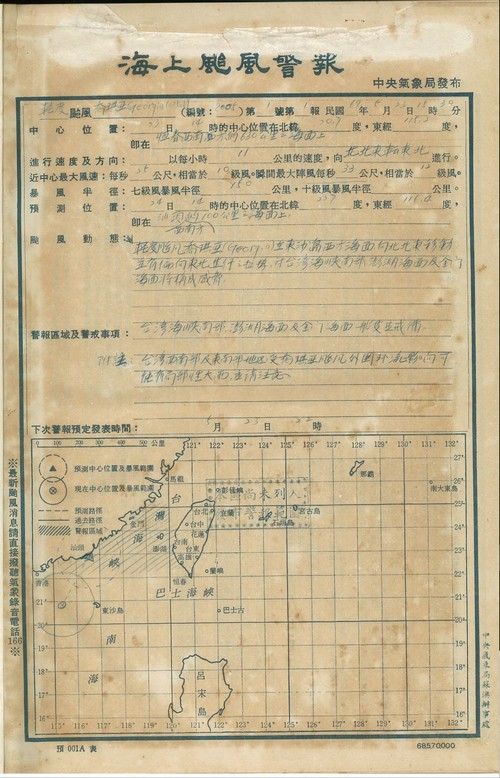

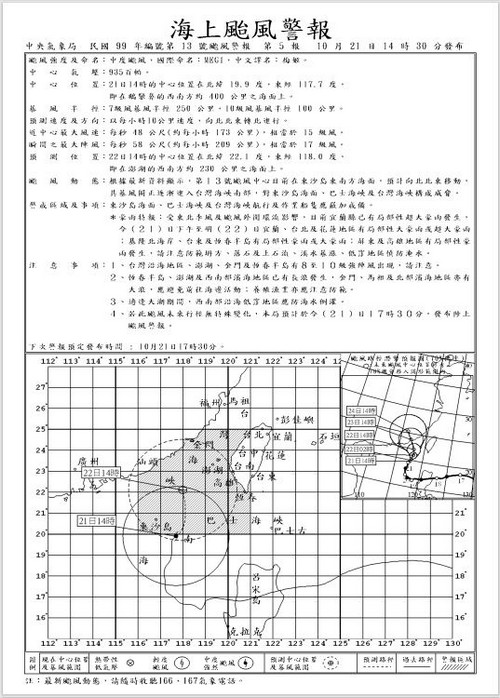

颱風侵襲臺灣期間,本站提供蘇澳港天氣預報及颱風警報等氣象服務,其中包括傳送颱風警報單,當時颱風警報單的內容、颱風位置與警戒區域皆為手工填寫及繪製。本站首筆颱風警報單是1980年輕度颱風喬琪亞(GEORGIA,編號:第5號)海上颱風警報第1報,發布於1980年5月23日15時30分,對比現今電腦無紙化時代,此手寫颱風警報單別具意義。

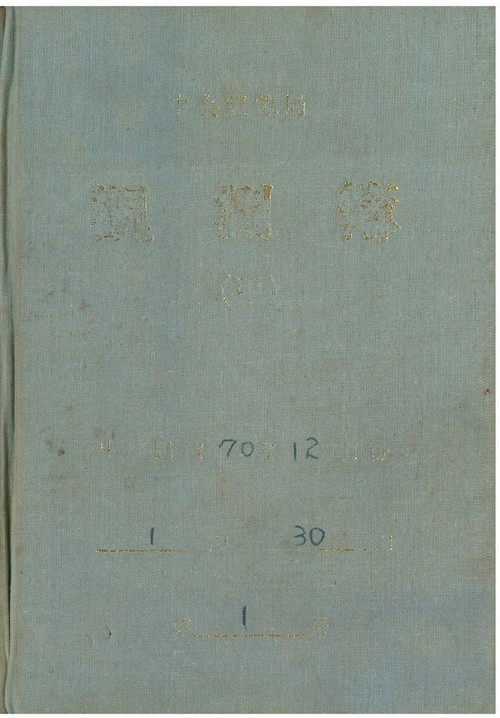

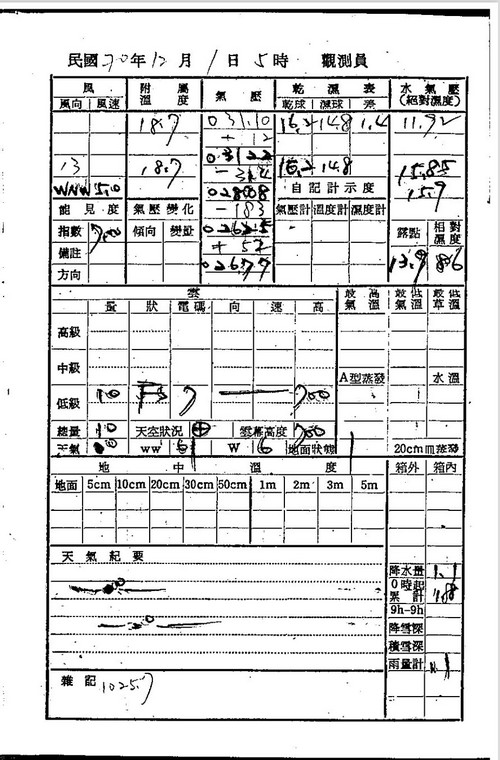

另一為本站正式成立為交通部中央氣象局蘇澳氣象測站後,第1本手寫觀測簿,開始記錄時間為1981年12月1日5時,正式將氣象觀測資料納入統計。觀測簿歷經了34年的手填記錄,於2016年1月1日起停止填寫,改由電子觀測簿取代,邁向無紙化與電子化時代。

梅姬颱風外圍環流及東北季風共伴效應造成蘇澳地區大水患與慘重災情

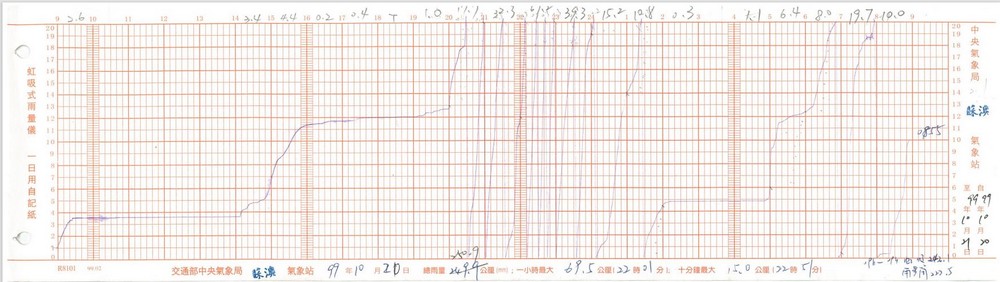

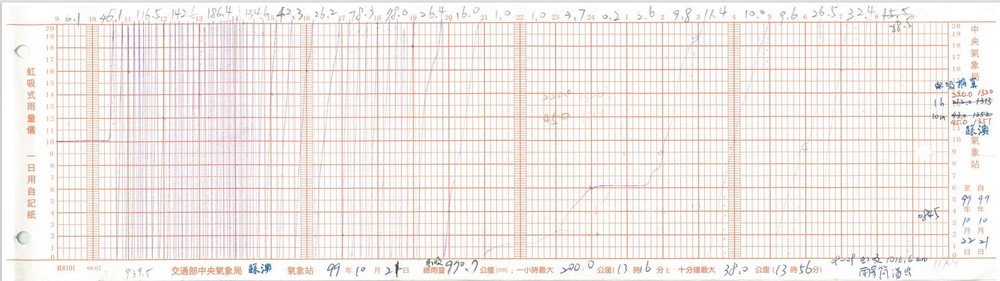

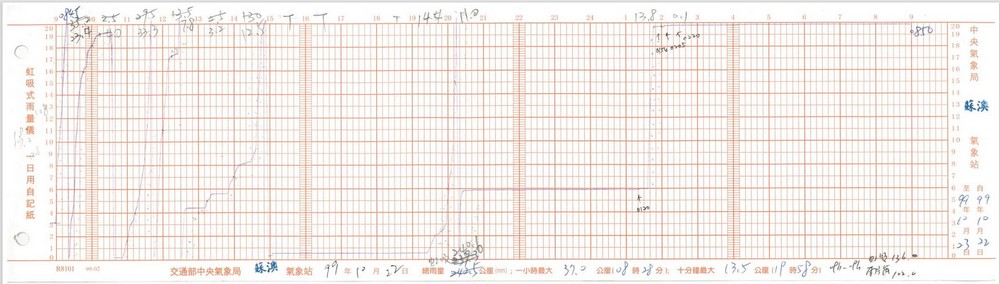

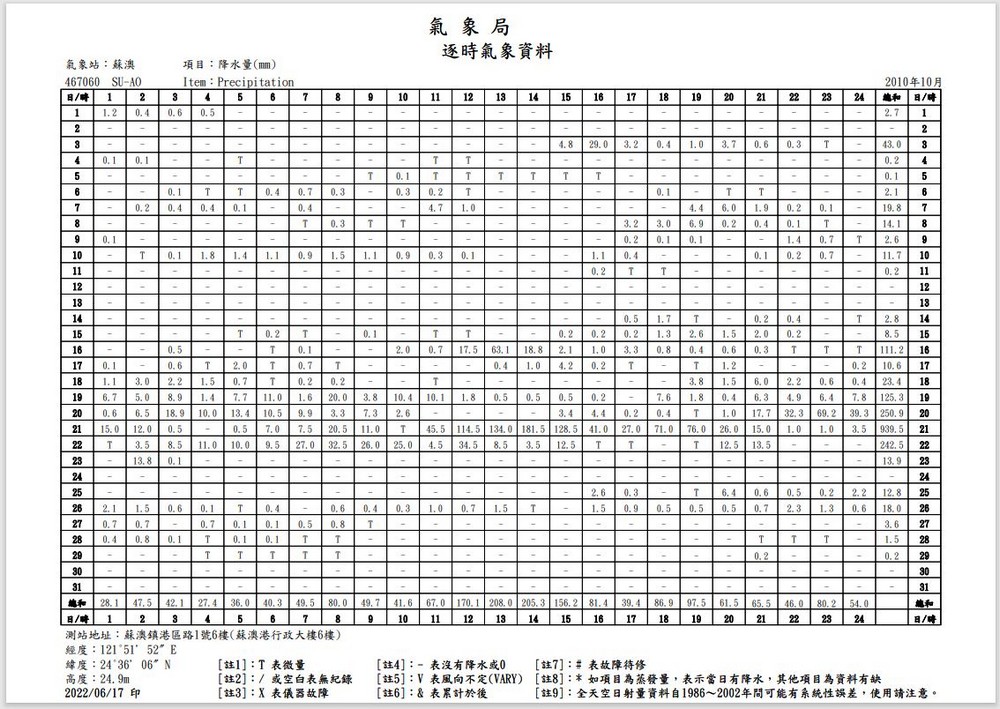

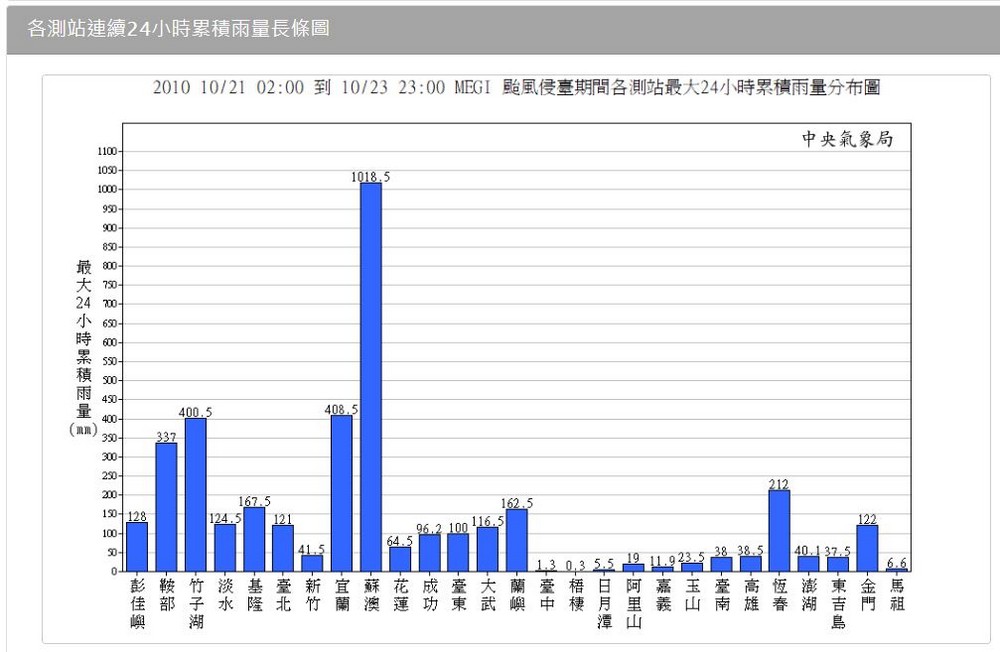

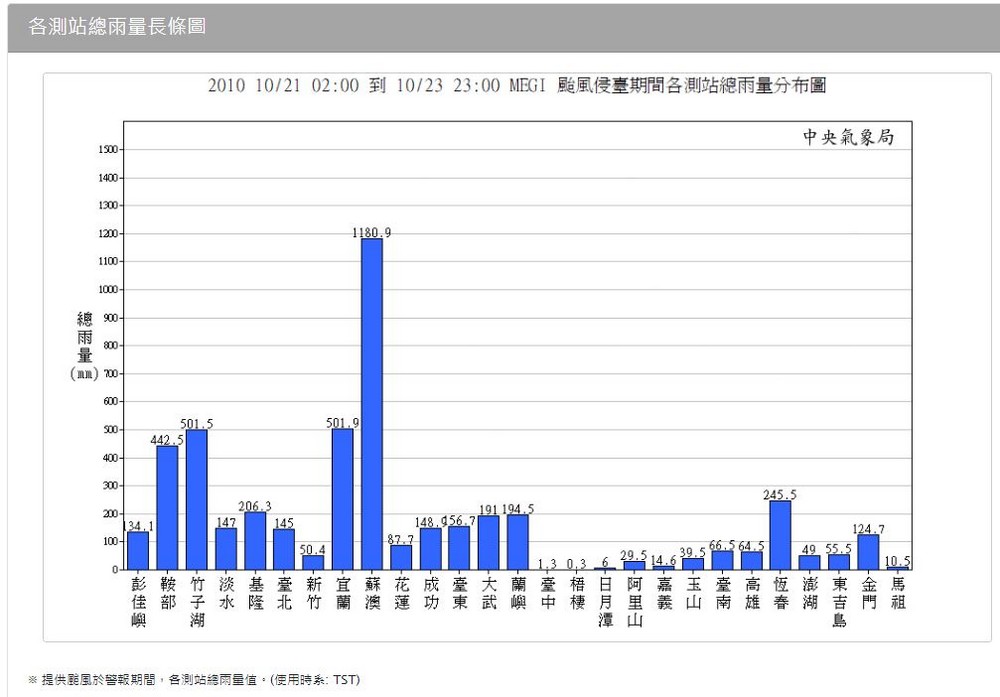

俗話說:「秋颱沒人知」,2010年10月13日梅姬颱風(MEGI,編號:第13號)生成,雖然沒有登陸臺灣本島,但在2010年10月21日受其外圍環流及東北季風共伴效應影響,本站測得最大時雨量181.5毫米(13時至14時)及日雨量939.5毫米,破建站以來的歷史紀錄,且統計2010年10月21日2時至10月23日23時梅姬颱風侵臺期間最大24小時累積雨,本站高達1018.5毫米,侵臺期間總雨量,本站高達1180.9毫米。

受到傾盆大雨又遇到滿潮,河水難以宣洩,蘇澳鎮內淹水達1層樓高,許多車輛滅頂,部分民宅遭受土石流侵襲,造成居民傷亡,最後等到大水退去,蘇澳鎮內滿目瘡痍到處都是淤泥,民眾辛苦重建家園;另外,此次事件也造成蘇花公路嚴重土石坍方,波及幾輛小客車及遊覽車,其中一輛遊覽車甚至跌落斷崖,造成共26人死亡的重大交通事故。

由此可知,東北季風及颱風外圍環流交互作用所形成的共伴效應,不僅為臺灣東北部地區帶來強降雨,甚至造成人員傷亡等嚴重災情,因此,民眾應隨時注意中央氣象局發布的最新颱風動態資訊,做好防颱整備,降低災害損失。