臺中氣象站 (Taichung Weather Station)

單位沿革

臺中站區:

1894年甲午戰爭結束,清朝戰敗,與日本於1895年4月17日簽署馬關條約,標誌著甲午戰爭的結束,並導致中國割讓臺灣予日本,造成往後50年的臺灣日治時期。1896年2月,臺灣總督府土居野戰通信部長到東京述職,向日本中央氣象臺臺長交涉籌設測候所事宜,協調結果選派中央氣象臺技手(技士)近藤久次郎來臺策畫,規劃案經陳報臺灣總督府後,於同年7月12日以府令第21號公布,初創選定臺北、臺中、臺南、恆春及澎湖島等5處設立測候所定案。

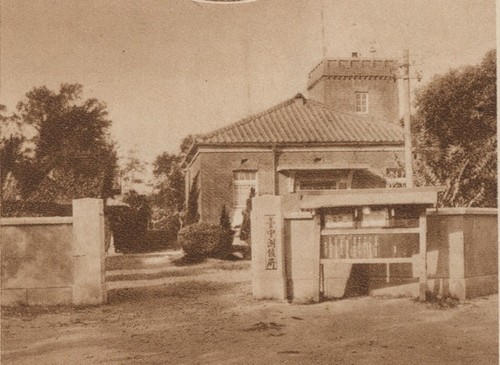

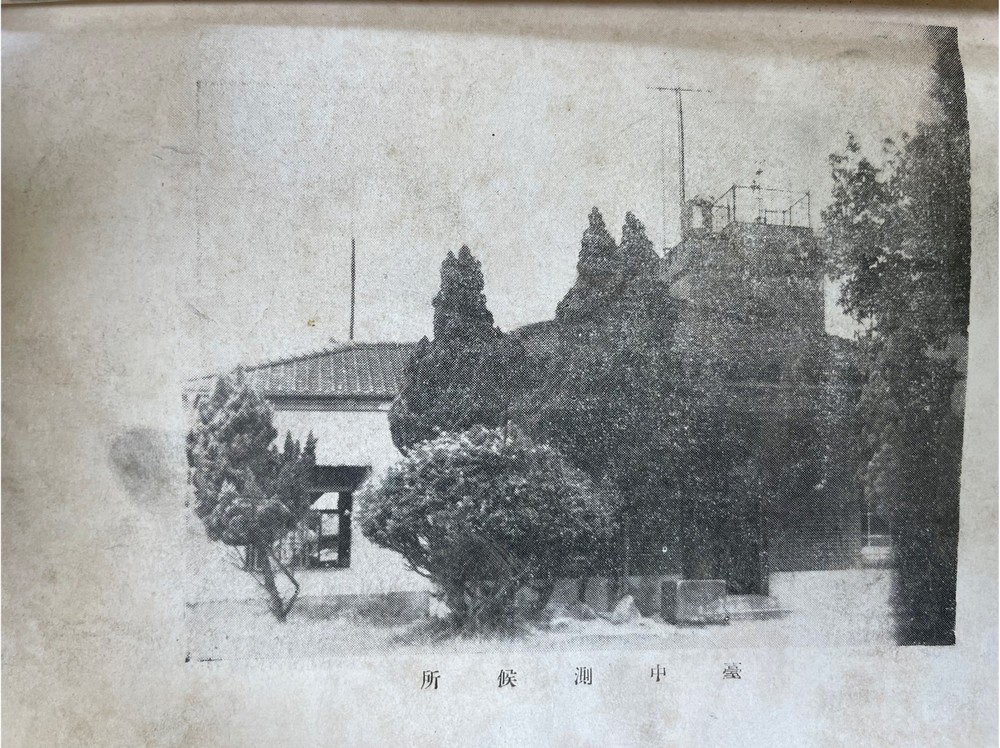

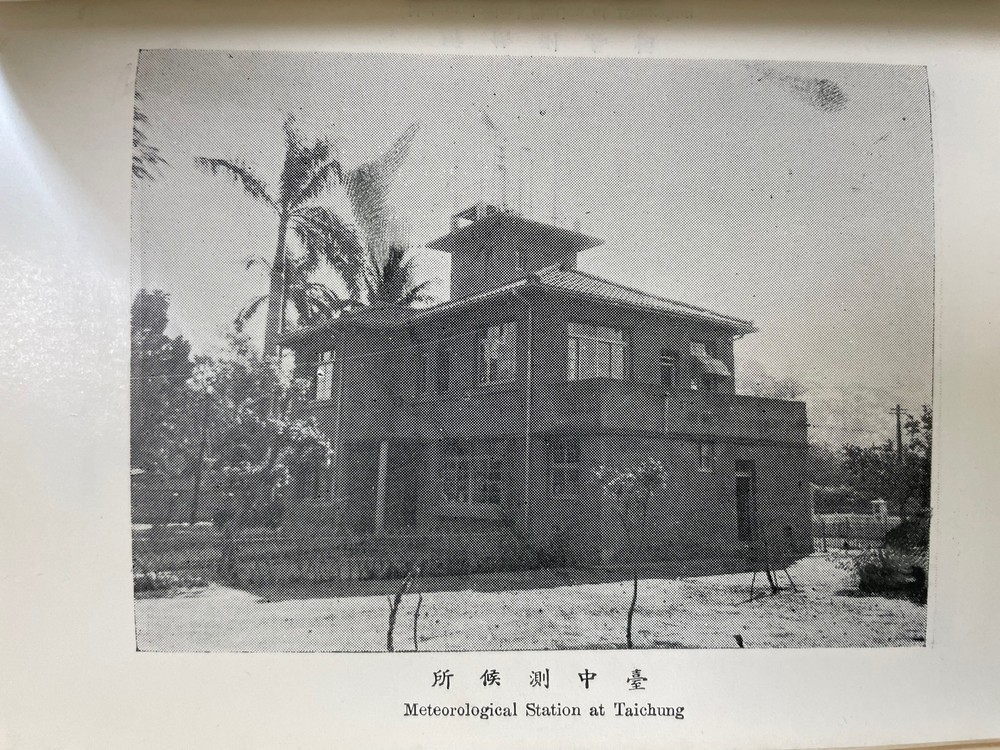

臺中氣象站創設於1896年,借用民宅做為觀測場地並開始觀測事務。於1897年移轉至位於小北門街的臺中縣廳所屬官舍;然當時觀測環境克難,經多方評估後於1898年遷站至臺中市臺灣大道與自由路口(原臺中遠東百貨公司前)之新建廳舍。由於社會變遷、都市不斷發展,本站漸受市區包圍並成為繁華地帶,臺中市商業同業公會乃以本站有礙商業區繁榮為由,向市議會陳轉省政府核准,於1954年4月1日,遷建於臺中公園。

臺中氣象站自設站以來,迄今仍維持地面氣象觀測及地震測報等工作,除了觀測監測之外,亦肩負自動氣象站巡察及儀器基礎維護校驗之任務。在防災應變方面,提供臺中市政府防救災單位所需之災害天氣通報及氣象預報、觀測資訊。

由於位於臺中都會區,民眾對於氣象方面的需求甚廣,目前氣象服務包含官網資料更新、媒體採訪、電話諮詢、資料申購、接待參觀、辦理活動及跨機關合作等,持續為大臺中地區提供便捷且多元化的氣象服務。

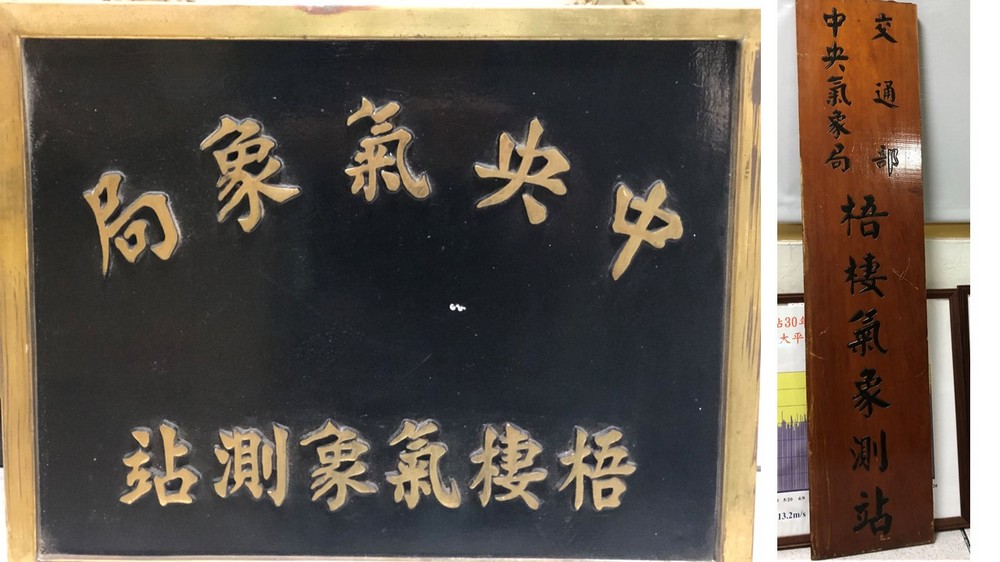

梧棲站區:

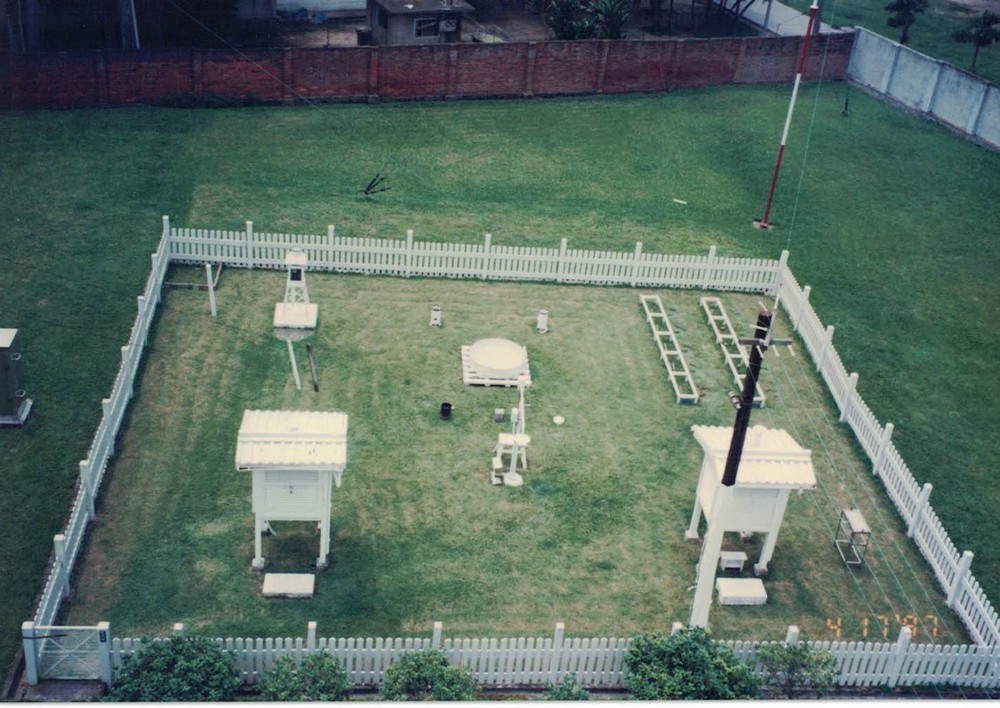

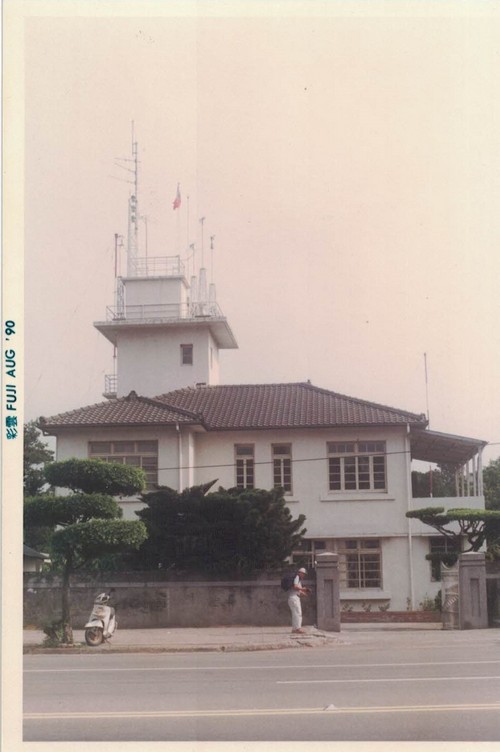

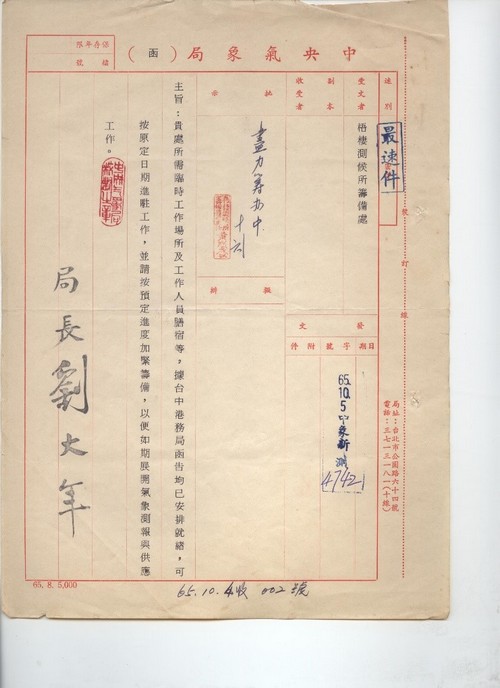

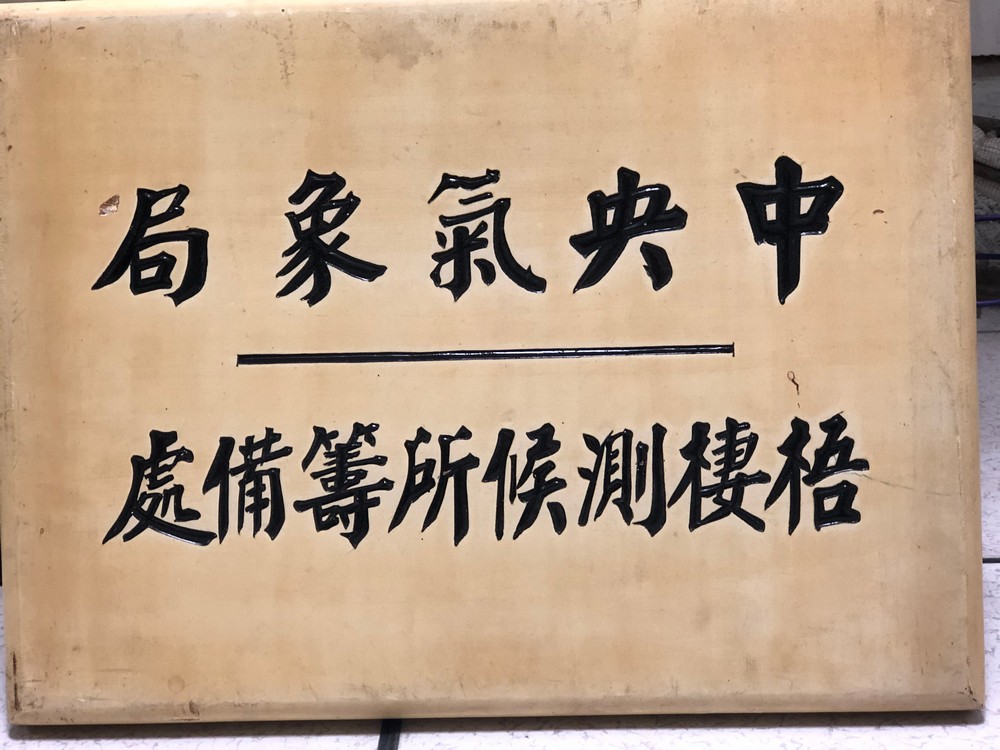

1970年代國家推動十大建設,擴建臺中港;1975年臺灣省政府交通處要求中央氣象局配合「擴建臺中港計畫」,籌設梧棲測候所。1976年於現今港灣研究所之北面附近,設置觀測坪安裝百葉箱,並暫借臺中港務局第二辦公處成立籌備處,移用淡水氣象測站編制人力,展開氣象作業。1978年遷駐臺中港海港聯合大樓北棟6、7樓,並於7月1日正式成立梧棲氣象測站。

昔日的氣象人員為港區開發作業提供氣象服務,接著為港區進出船務提供氣象服務。後來持續地擴大服務範圍,責任區域擴充涵蓋到彰化縣與雲林縣,並且提供迅捷的氣象資訊到彰、雲2縣的防災機關,並配合中央氣象局團隊精進落實鄉鎮氣象推廣任務,使民眾獲得在地氣象資訊更加便利。

2020年3月20日,為落實一縣市一氣象站政策,梧棲氣象站遷移至彰化縣田中鎮,並更名為「田中氣象站」,原站區由交通部中央氣象局臺中氣象站接管,變更為交通部中央氣象局臺中氣象站梧棲站區。2022年8月1日起梧棲氣象站(測站代號46777)變更為梧棲自動氣象站(測站代號C0FA3)。

臺中氣象站

選定設立臺北、臺中、臺南、恆春、澎湖島等5處測候所。

實施1日6次(02、06、10、14、18、21、22時)觀測。

遷至臺中縣廳小北門街。

隨市區改正,遷移觀測坪。

遷移至新廳舍。

設置地震計。

觀測坪遷移。

新廳舍移築工程竣工。

觀測坪遷移。

實施1日6次(02、06、10、14、18、22時)觀測。

改稱「臺灣總督府氣象臺臺中測候所(臺中出張所)」。

因「臺灣總督府氣象臺」改組為「臺灣省氣象局」,改稱「臺灣省氣象局臺中測候所」。

停止06、14、22時之氣象觀測,改為05、13、21時觀測。

因「臺灣省氣象局」改稱為「臺灣省氣象所」,更名為「臺灣省氣象所臺中測候所」。

因「臺灣省氣象所」改制為「臺灣省氣象局」,更名為「臺灣省氣象局臺中測候所」。

因「中央氣象局」恢復建制,隸屬交通部,改稱「交通部中央氣象局臺中測候所」。

改為每日10次觀測、24次統計(逐時)、8次電報。

00時起正式採用新裝「自動遙控地面氣象觀測系統」紀錄(自1975年7月1日起並行比對)。

高空氣象自動測報系統正式啟用,訂於每日世界標準時間00、12時兩次實施採測並通報。

開始酸雨量測業務。

每日8時至17時每小時發報電碼,非正報時間增列「現在天氣」與「總雲量」等2組電碼。

取消白天非3小時綜觀觀測之逐時人工觀測作業,改為10次觀測。

停止自記式溫濕儀、空盒氣壓計、康式日照計紀錄紙更換。

拆除A-5地面氣象自動測報系統。

配合氣象站轉型進行業務調整,人工觀測時間調整為每日08、09、11、14、17時共5報,作業時間為每日07:30-18:30。

更名為「交通部中央氣象署臺中氣象站」。

配合氣象站業務轉型政策,實施週日不輪班,停止人工觀測作業,觀測資料均以自動觀測儀器為主。

臺中氣象站-梧棲站區

更名為「交通部中央氣象局梧棲氣象測站籌備處」。

00時起正式採用「自動遙控地面氣象觀測系統」記錄。

觀測坪遷移至同棟大樓樓頂。

由「交通部中央氣象局臺中氣象站」接管,更名為「交通部中央氣象局臺中氣象站梧棲站區」。

測站特色

臺中站區:

本站位於臺中盆地,與臺中公園相鄰,綠地較廣,氣象要素受都市化之影響相對較低。季節風明顯,夏季屬高溫潮濕偏南氣流,冬季則為乾冷之偏北氣流;故每年雨季約在3月至8月間;4月至11月亦屬溫暖之氣候型態。自1991至2020之氣候資料值顯示:年累積雨量為1762.8毫米,年雨量日數為112.1天,年平均氣溫為23.7度,年平均相對溼度為74.5%。

本站提供民眾參觀、教學、諮詢、宣導、資料供應等多元化氣象服務工作,貫徹為民服務的政策。

梧棲站區:

梧棲站區為因應臺中港通航而成立之氣象站,故早期以服務漁民與臺中港進出船隻為重點,但因經濟發展民眾對沿海活動的增加,使本站區對臺中地區民眾的服務更為重要。本站區因處海邊,風是觀測的一個重要氣象因子,在冬季因受大陸高壓影響,東北季風盛行,最大平均風速於1980-2009年期間11、12、1及2月平均為7至8級而最大瞬間風速則平均達10至11級,本站區測得風速在臺灣本島中央氣象局所屬氣象站中為最大;而在夏季7、8月,海陸風效應明顯,每日清晨7時起溫度受日照影響逐漸升高,風速亦逐漸增強,13、14時達到最大,隨後逐漸變小。當然,因為有海陸風效應,梧棲站區夏季高溫通常比鄰近的臺中氣象站低1-2度。

組織架構

本站屬中央氣象署附屬測報機構三等氣象站,現有員額計5人,置主任1人,職員4人。除主任外,餘4人均輪值參與氣象觀測、災害性天氣守視及氣象服務等業務。值班方式採11小時輪值。

業務內容

臺中站區:

以地面氣象觀測、地震測報、其他觀測業務、災害性天氣通報、氣象資料統計及提供氣象服務為主;尚包含一般文書行政及其他交辦工作。地面氣象觀測:

| 觀測項目 | 1.氣壓2.氣溫3.溼度4.風向風速5.降水量6.蒸發量7.日照時數8.全天日輻射量9.雲量雲狀雲底高10.能見度11.現在天氣12.過去天氣13.氣壓變量及趨勢特性14.極端溫度15.地面狀態16.特殊現象17.自動草地溫18.紫外線 |

|---|

- 地面氣候自動觀測系統:記錄即時資料並提供逐時和極端資料。

- 傳統儀器:作為輔助觀測設備,如虹吸雨量儀及120公分口徑A型蒸發皿、最低草溫計、地中溫度計(自地面至深度5公尺共10支)。

- 備用儀器:空盒氣壓儀、康氏日照計、雨量筒、阿斯曼通風乾濕球溫度計、最高及最低溫度計、毛髮溫溼度儀、風向計、三杯風速計。

地震測報:

- 地震測報系統:資料經由數據專線直接傳送地震測報中心。

- 地震警報器1套:震度2級以上地震發生時鳴響。

其他觀測相關業務:

- 定期維護觀測儀器及相關設備維護與保養。

- 放射性粒子觀測:連續性抽氣機、熱發光劑量計及環境輻射自動監測系統等,將資料送至原子能委員會輻射偵測中心分析。

災害性天氣守視及通報:

- 輪值班人員觀測到大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風等災害性天氣時,以電話及傳真方式通報氣象預報中心及責任區有關單位,並加強觀測直至現象消失。

氣象資料統計:

- 每日製作前一日氣象要素日期檔,作24次每小時統計,並經由網路傳送至資料處理科。

- 霧、雷雨、颱風報告、氣象儀器比對表等。

- 鄉鎮預報校驗及回饋。

氣象服務:

- 受理民眾申購氣象資料、應行政機關需求提供相關氣象資料。

- 提供民眾電話諮詢服務。

- 接待民眾參觀及教學活動。

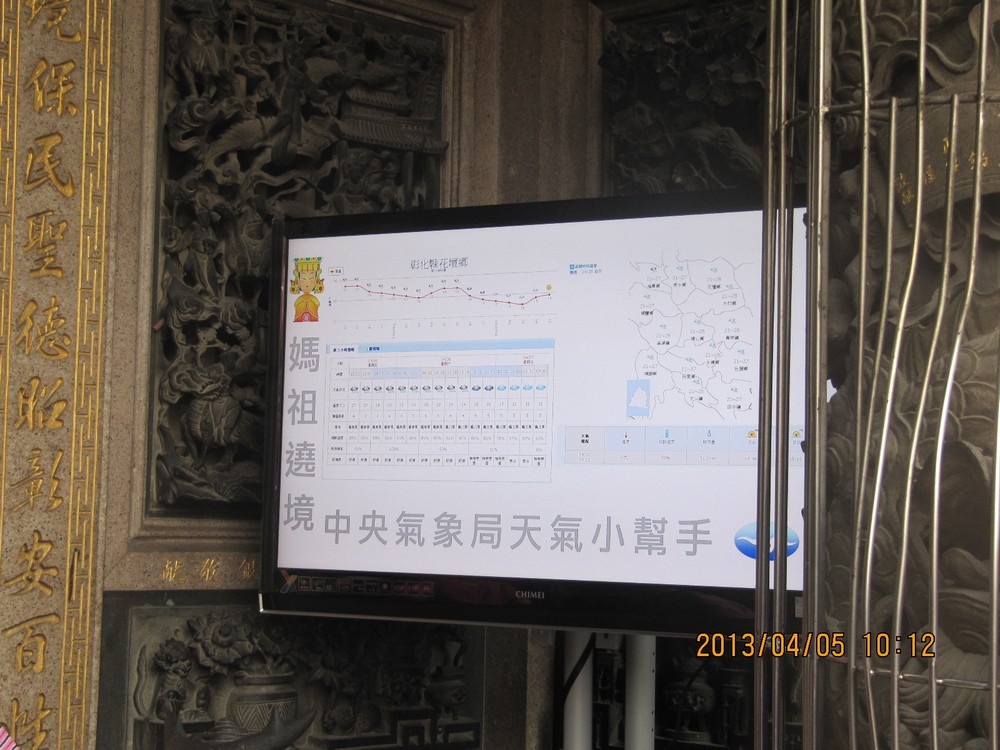

- 建置電子看板提供民眾即時氣象資訊及滿意度調查。

- 專案服務:大甲媽祖遶境氣象服務、氣象報你知─到校服務。

文書行政及其他交辦業務。

梧棲站區:

自動氣象觀測:自民國111年8月1日起,利用觀測儀器實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度等氣象要素觀測,觀測項目均採自動化觀測,並將蒐集資料傳送中央氣象署,以供天氣預報及分析之需要。

基本資料

臺中站區基本資料:

| 測站名稱 | 站號:46749 | 站名英譯:Taichung (縮寫:TC) | 測站種類: 三等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:120°40'33".31 北緯:24°08'50".98 |

海拔高度:84.040公尺 氣壓計海拔高度:85.3公尺 |

建站日期:1896年12月20日 |

| 測站地址 | 臺中市精武路295號 | 電話號碼:04-22222505 | 傳真號碼:04-22224551 |

| 觀測項目 | 1.氣壓2.氣溫3.溼度4.風向風速5.降水量6.蒸發量7.日照時數8.全天日輻射量9.雲量雲狀雲底高10.能見度11.現在天氣12.過去天氣13.氣壓變量及趨勢特性14.極端溫度15.地面狀態16.特殊現象17.最低草溫18.物候觀測19.曲管地溫20.鐵管地溫21.紫外線 | ||

梧棲站區基本資料:

| 測站名稱 | 臺中氣象站梧棲站區 | 站號:C0FA30 | 測站種類:自動氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 經度:120.5233806 緯度:24.25600278 |

海拔高度:31.73公尺 | 建站日期:1976年10月1日 |

| 測站地址 | 臺中市梧棲區臺灣大道十段2號6樓 | ||

| 觀測項目 | 1.氣壓2.氣溫3.溼度4.風向風速5.降水量6.全天日輻射量 (均採自動化觀測) | ||

歷史記憶

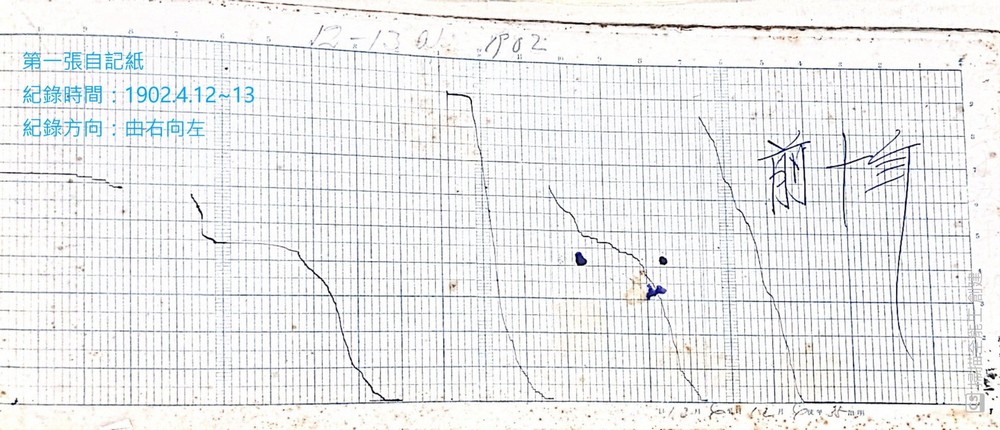

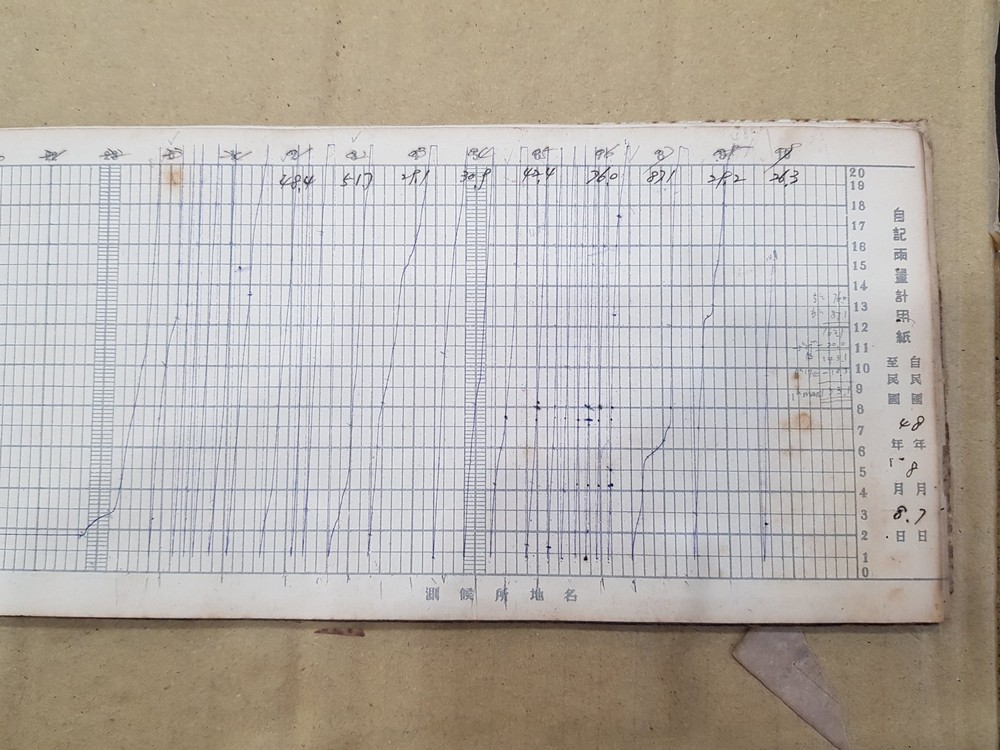

臺中氣象站現存最古老之自記紙--由右至左紀錄的虹吸式雨量儀(1902年04月12日至13日)

氣象觀測員是寫重點式的氣象日記,自記式氣象儀記錄的則是一整天氣象流水帳,也就是各種氣象要素隨時間的連續變化。透過儀器記錄在自記紙上,從紙上便可以查到各時間點的氣象數據,並看出其變化趨勢。

本站保存最早的自記紙(圖,1902年4月12日至13日的虹吸式雨量儀的雨量紀錄)當觀測員們乍看這張自記紙時充滿疑惑,怎麼儀器紀錄到雨量向下減少?細看後發現,並不是累積雨量減少了,原來是當時的虹吸雨量儀紀錄的方向是由右至左。

由於現代觀測員所熟知的自記紙均是由左至右進行各式氣象要素記錄。對了,從自記紙上也可以看出換紙時間,大約是在正午12時,這跟後來換紙時間上午9時也不一樣呢!

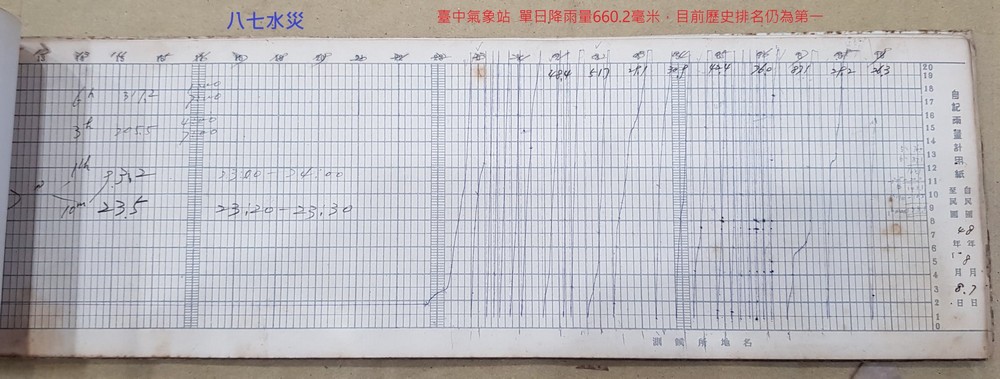

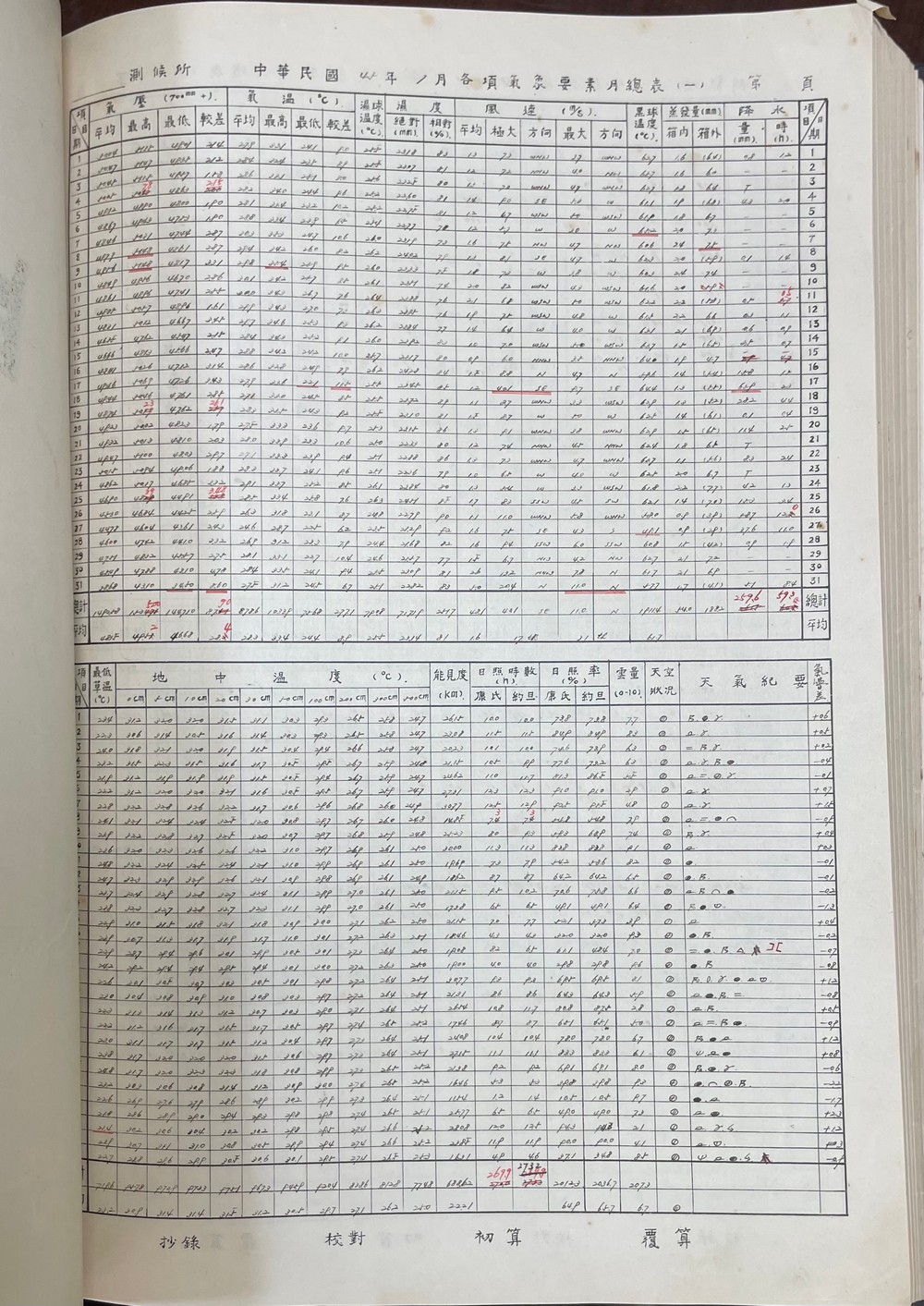

八七水災--臺中氣象站建站以來最大的單日降雨660.2毫米 (1960年08月07日至8日)

臺中氣象站建站以來,最大的單日降雨是660.2毫米;就是長一輩的人們所熟知的「八七水災」,在當時堪稱二戰結束以來最嚴重的一次水災,農村地區幾乎是一片汪洋,鐵路全線中斷,西半部地區農業及各方面的財務損失慘重。

這張自記紙記錄的是1960年8月7日9時至8月8日9時的降雨,此時記錄的方向是由左至右進行記錄的,比較劇烈的短時強降雨是發生在8月8日清晨至上午。可以看到自記紙上的線上上下下地記錄(線若往下代表虹吸式雨量儀正在排水),其中最密集的時間發生在清晨05-06時之間。

自記紙果然是寫氣象日記的好幫手,透過自記紙的紀錄想像當時的雨下得又快又急。若有縮時攝影機對虹吸雨量儀進行記錄的話,應該會看到畫面之中自記筆忙碌地記錄、虹吸筒密集排水等情形。

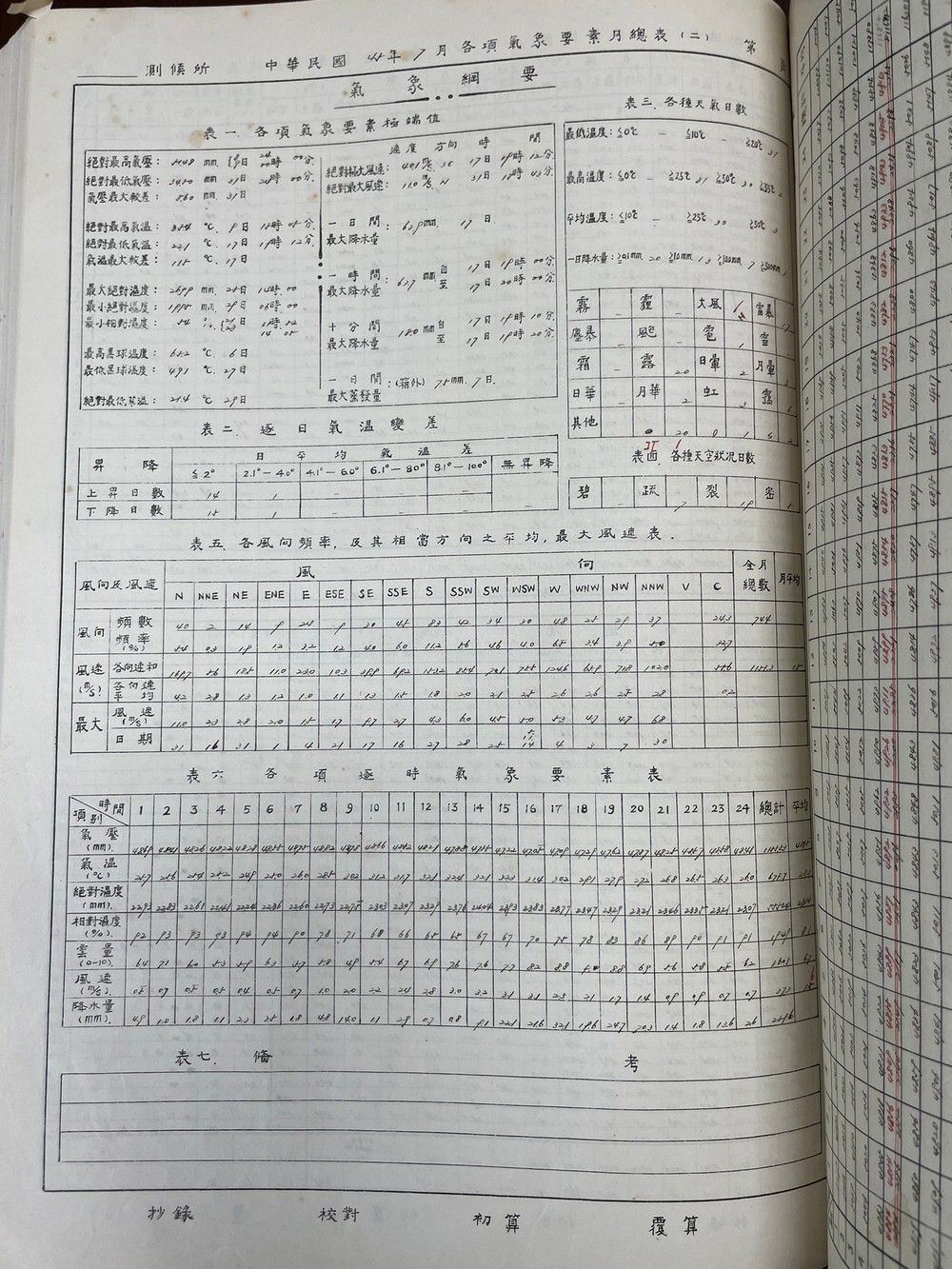

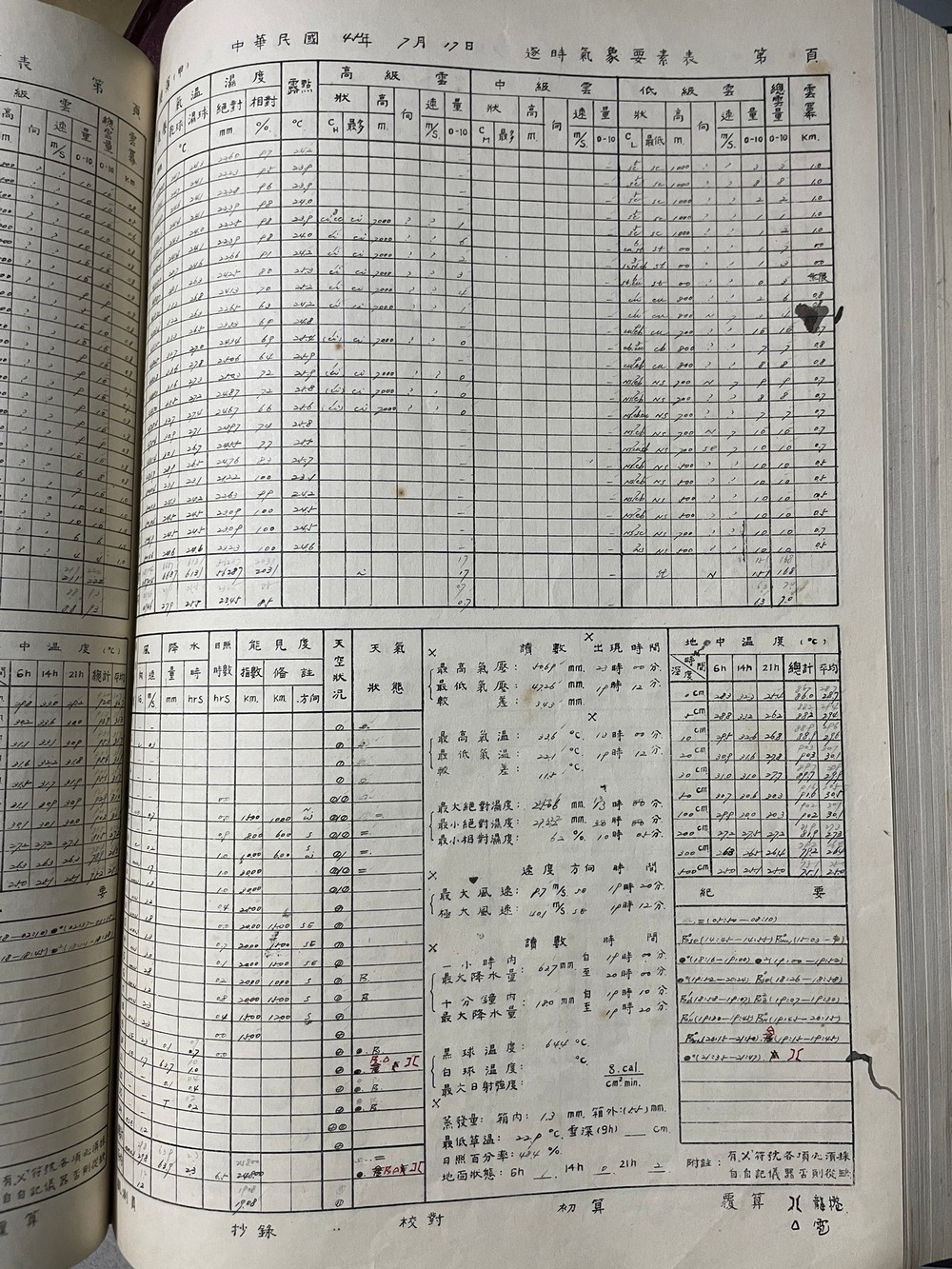

1956年7月17日佔據極值排行榜超過半世紀的最大瞬間風速—原來是「龍捲」

1956年7月17日有1筆瞬間風速達40.1m/s紀錄,佔據臺中氣象站極值排行榜第1名超過半世紀。經查發現當月臺中並未受到颱風直接侵襲,不禁疑惑這高居榜首超過半世紀的40.1m/s究竟是什麼原因造成的,著實令人好奇!

1956年觀測月報7月「各項氣象要素月總表」中,記載這筆極大風速(現稱瞬間風速)發生在17日19時12分;其中「天氣紀要」及「各種天氣日數」均有以紅筆添上「龍捲」的天氣符號。翻至17日的「逐時氣象要素表」,上面天氣紀要記載18:16開始下雨,18:26有雷暴發生,並於19至20時之間觀測到雹及龍捲的現象。原是記載為強風的部分,以紅筆更改為龍捲,並增加雹的紀錄,並於下方「覆算」處註記「龍捲」及「雹」。

值得一提的是,當月「各項氣象要素月總表」的數筆極值也發生在相同時間,分別是1小時最大降水量達63.7毫米、10分鐘最大降水量達18毫米、最低溫極值22.1℃及當日高低氣溫差達11.5℃等,顯見為同一個天氣系統影響。

龍捲風在臺灣並不常見,放眼百年及全島均是少見的紀錄。除了自記紙上的數據之外,所幸靠著當時觀測員詳實的天氣記錄,使後人能一窺當時天氣現象並想像天氣系統的樣子,或許這就是支持觀測員堅守觀測崗位的浪漫使命感。

臺中氣象站梧棲站區觀測坪3遷(1976年迄今)

1975年氣象局配合「擴建臺中港計畫」,籌設梧棲測候所。1976年10月於現今港灣研究所之北面附近,設置觀測坪安裝百葉箱進行觀測。以服務漁民與臺中港進出船隻為主;由於站區位於臺中港區且濱海僻地,觀測儀器設備深受海鹽侵蝕維護不易。

2002年12月4日,梧棲氣象站為配合海港聯合辦公大樓北棟西側興建臺中港立體停車場工程,經協調由當時的交通部臺中港務局協助將原設置於該新建基地內之氣象觀測坪遷建至同棟大樓頂樓。

2020年3月20日全站遷至彰化縣田中鎮並改名為「田中氣象站」,原站房舍、自動觀測設備及檔案由臺中氣象站接管,並變更為交通部中央氣象局臺中氣象站梧棲站區。為有效管理氣象觀測儀器,2022年1月將儀器安裝至同棟大樓之頂樓風力塔上進行觀測;並於2022年8月1日正式變更為「梧棲自動氣象站」;後續拆除觀測坪圍籬及百葉箱。

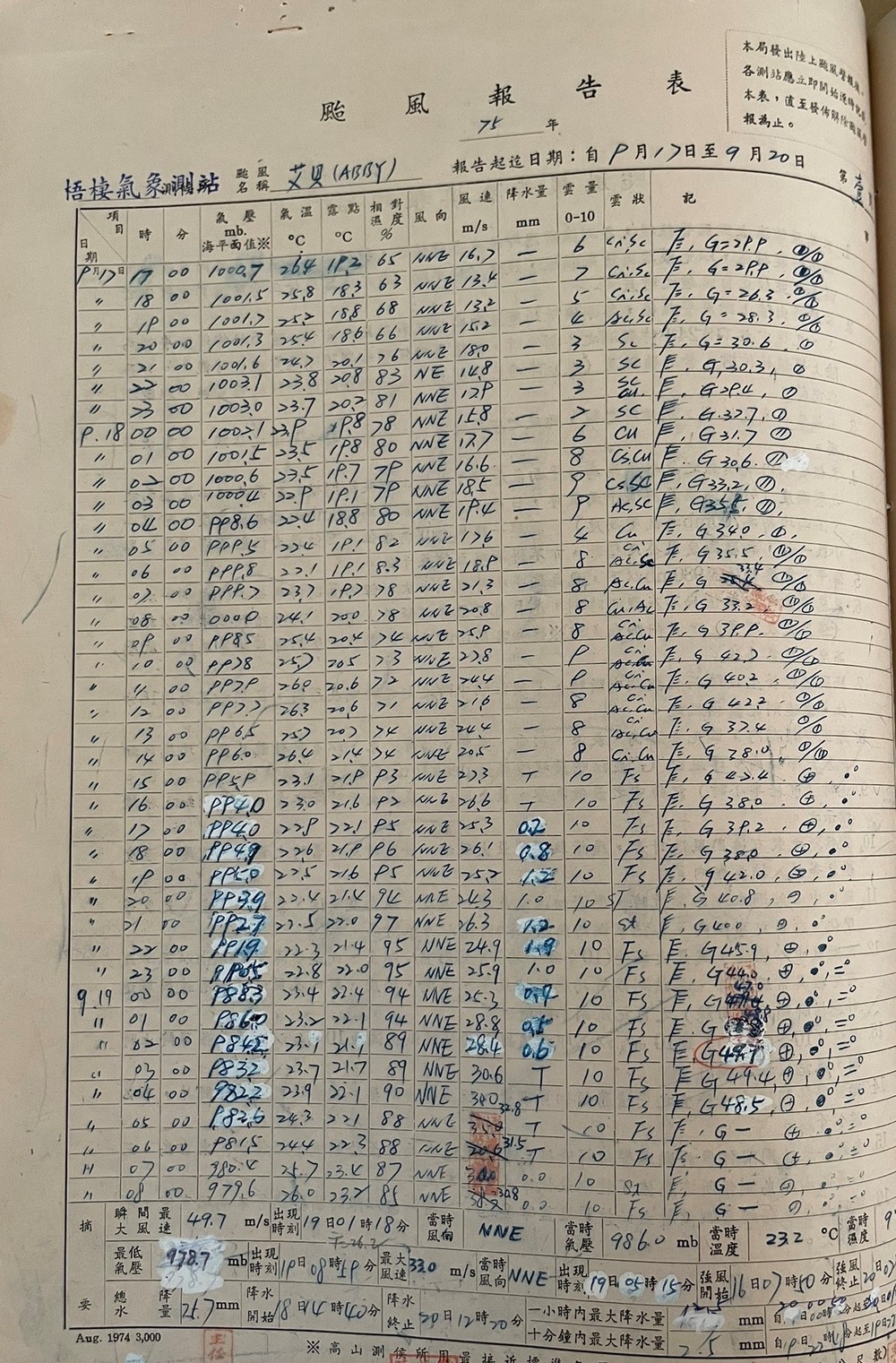

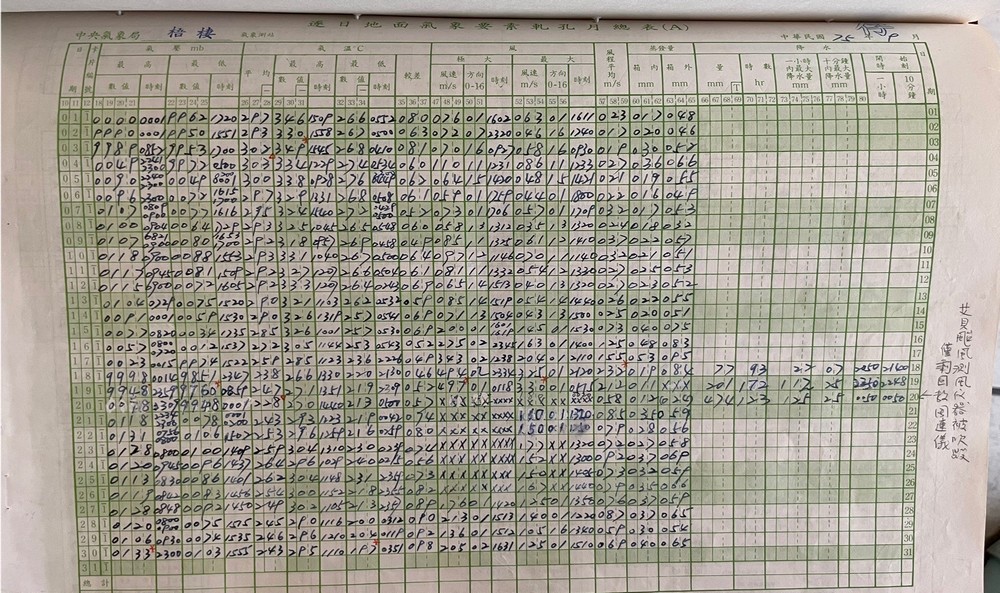

梧棲氣象測站因強颱艾貝而損壞的風速計 (陸上颱風警報期間1986年09月17日至20日)

1986年9月16日於關島西北西方海面形成的颱風艾貝(ABBY),於關島西北西方海面形成後,在琉球南方以西北西方向行進。9月18日艾貝颱風增強為強烈颱風,並於9月19日7時48分在臺灣臺東縣成功鎮登陸,當晚從梧棲北方出海後,轉東北方向遠離。

艾貝颱風中心過境梧棲地區時,本站於9月19日觀測到平均風速33m/s(12級),最大瞬間風49.7m/s(15級);此筆觀測紀錄刷新了同年8月的韋恩颱風(WAYNE)所創下平均風速32m/s(11級),最大瞬間風45.9m/s(14級)。本站的風速計撐過前一個月韋恩颱風的襲擊屹立不倒,卻在艾貝颱風強勁的風力下被破壞導致無法觀測,增添1筆災損,直至9月27日才恢復觀測。

由於前述的風力紀錄是風速計故障前所量測到的最強風力,可惜的是,因儀器故障而無法記錄後續可能更強勁的風力。然而即便艾貝颱風登陸後強度減弱為中度颱風,但其颱風中心附近的風力仍不容小覷。