阿里山氣象站(Alishan)

單位沿革

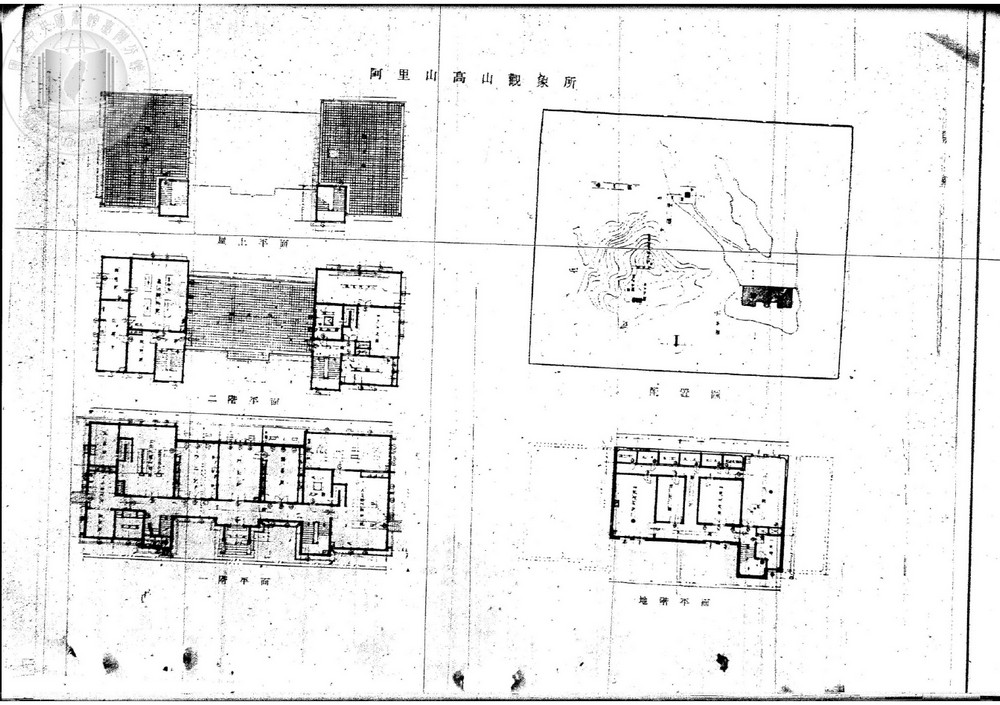

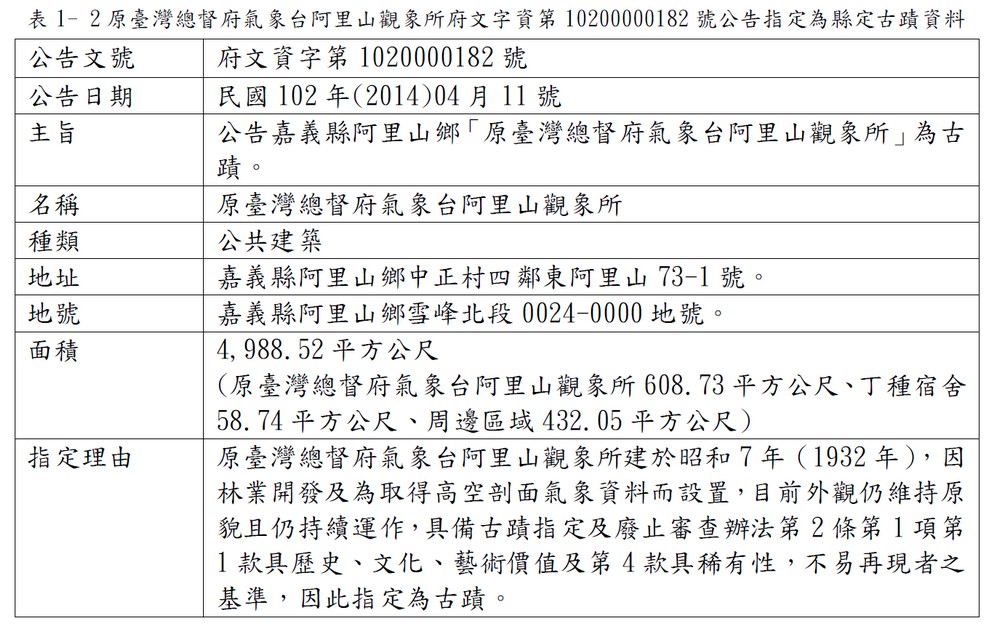

「阿里山氣象站」(以下簡稱本站)位於嘉義縣阿里山鄉萬歲山北麓,海拔2413.4公尺,於1933年落成。當歷經80個年頭時,考量本站具備歷史、藝術與科學價值,以及能表現過去時代營造技術流派特色、具稀少性且不易再現等因素,於2013年4月11日經指定為嘉義縣定古蹟「原臺灣總督府氣象台阿里山觀象所」,成為臺灣海拔高度最高的建築文化資產。

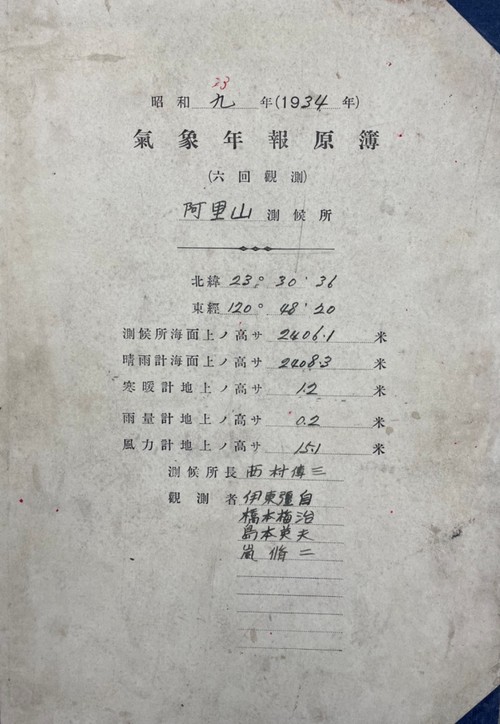

有關阿里山觀象所,最早見於1929年青木繁所撰寫的<關於阿里山的新設施>,文末提倡設置「測候所」,雖然這是一篇提倡性質的文獻,內容並未提及太多的建設,但卻是首次提及阿里山觀象所的設置。約1930年代初期,「臺北帝國大學」(「國立臺灣大學」前身)教授白鳥勝義即與「臺灣氣象研究會」倡議,要建構臺灣平地、高山、海洋的全臺氣象觀測網絡,其中所指高山即是指阿里山觀象所。1931年《臺灣時報》刊載的白鳥勝義教授發表的《空の第六感》,文末有一處標題為《海洋、高山觀測所》短文,透漏了阿里山觀象所的預算、位置以及設計者三項重要資訊。

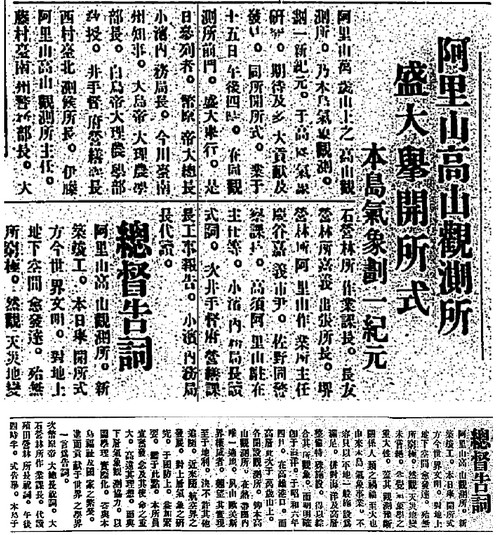

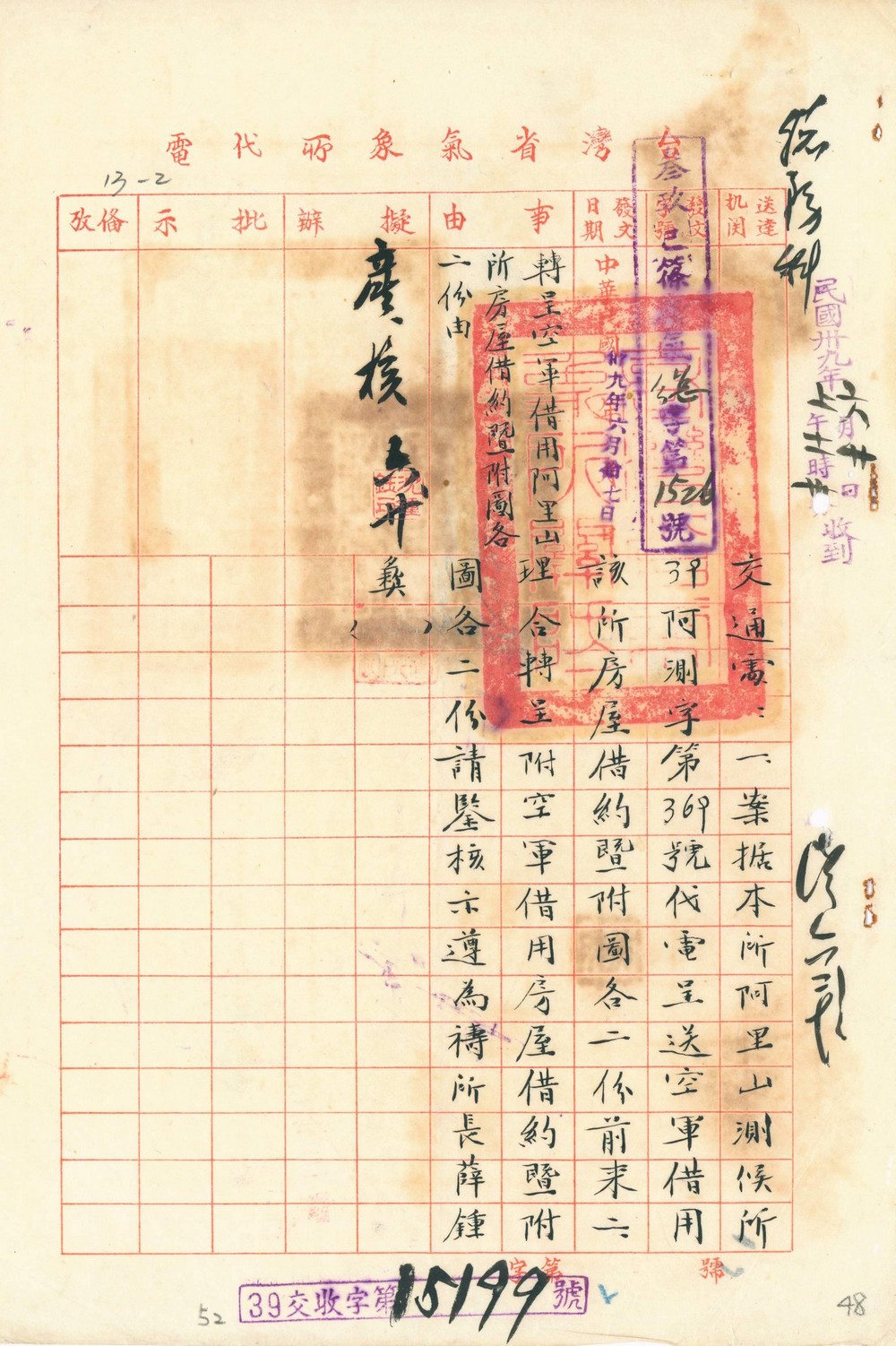

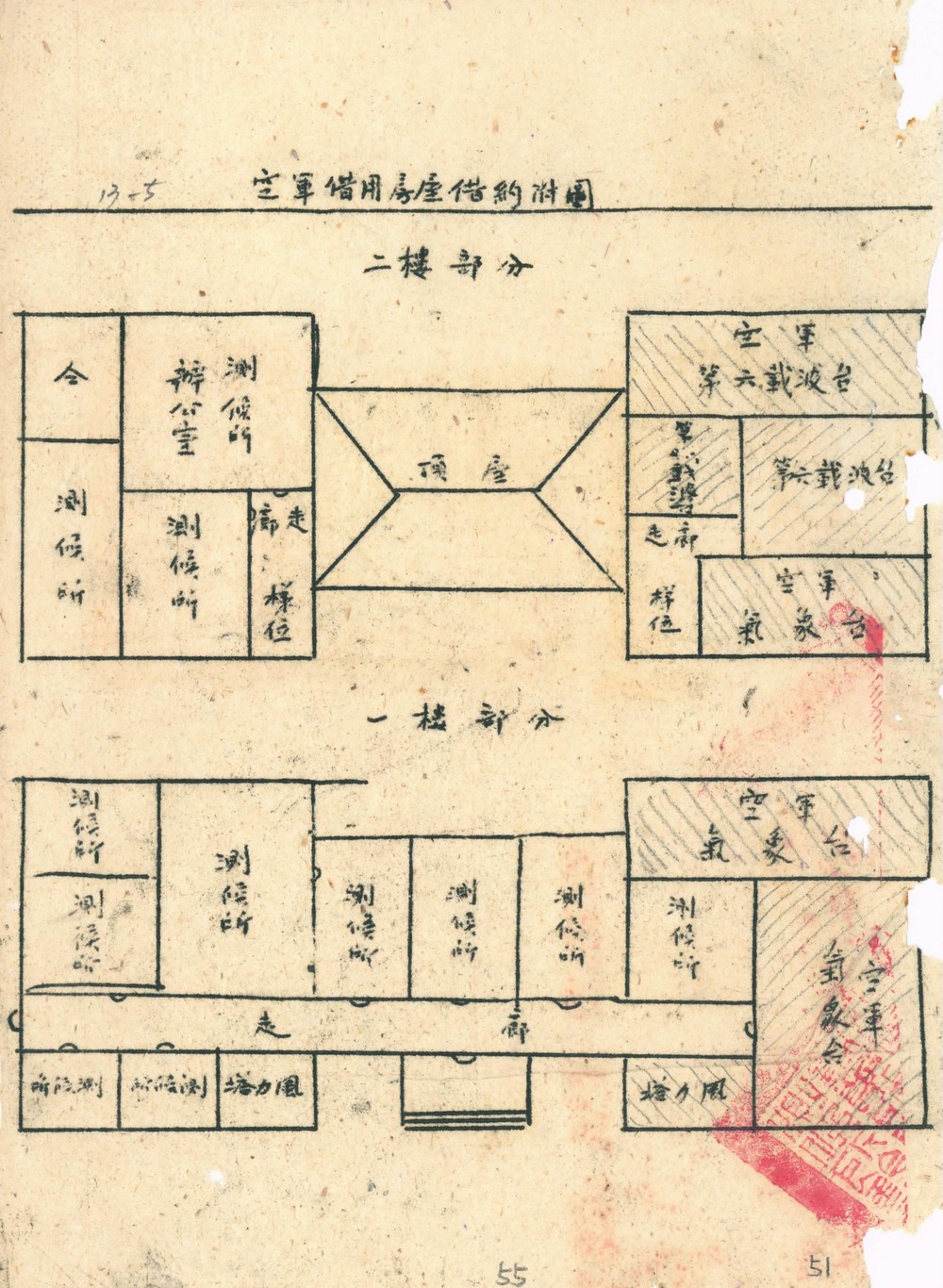

1933年3月3日《日日新報》報導,被任命為所長的伊東彊自與近藤石象、鈴木博、島本英夫等一行4人已於3月2日上阿里山觀象所赴任。同年3月17日阿里山觀象所舉辦盛大開所儀式,並於《臺灣日日新報》刊載:「阿里山萬歲山上之高山觀象所…於高層氣象研究,期待大貢獻及發展。」同日的《臺灣日日新報》總督告詞亦提及:「阿里山高山觀象所…近來隨航空界之發展,對上層氣象之研究,於國防上,亦加緊要。」可見阿里山觀象所設置的緣由或初衷,除首開高層氣象研究外,亦兼有國防用途。

阿里山氣象站

第一次考察阿里山觀象所設置地點,「臺北帝國大學」教授白鳥勝義與「總督府官房營繕課」課長井手薰先行探查祝山、塔山、祝山西側。

「臺灣總督府」核定阿里山觀象所設置預算。

「臺北帝國大學」教授白鳥勝義與「總督府官房營繕課」課長井手薰著手敷地測量。

「臺灣總督府」任命技師西村傳三兼阿里山觀象所所長。

阿里山觀象所正式開始氣象觀測作業。

阿里山觀象所外型從L形,回復為1933年形式之凹字形辦公廳舍,2樓作為國際會議廳使用。

「阿里山氣象站」建置屋棚。

「阿里山氣象站」擋土牆建置。

為擴大氣象服務需求,於阿里山沼平車站附近原宿舍區整修為新氣象站,除了提供更接近遊樂區整體高度的氣象資料外,以提供就近的氣象服務與導覽,讓一般民眾更加容易取得阿里山地區的氣象資訊。

更名為交通部中央氣象署阿里山氣象站。

測站特色

阿里山氣象站為凹字型建築,中央為一層樓平頂,兩側為二樓左右對稱的廳舍兼風力塔。整體上採用洋風外觀以及日式內部結構所設計(除地下室石砌外,全部以現地檜木建造)。洋風外觀方面,為黑褐色雨淋板搭配白色門窗外框,形成明顯對比色。日式內部結構方面,是國內少見的大壁造木建築,將木構造包住使得廳舍內的外觀看不到柱子的建築工法。

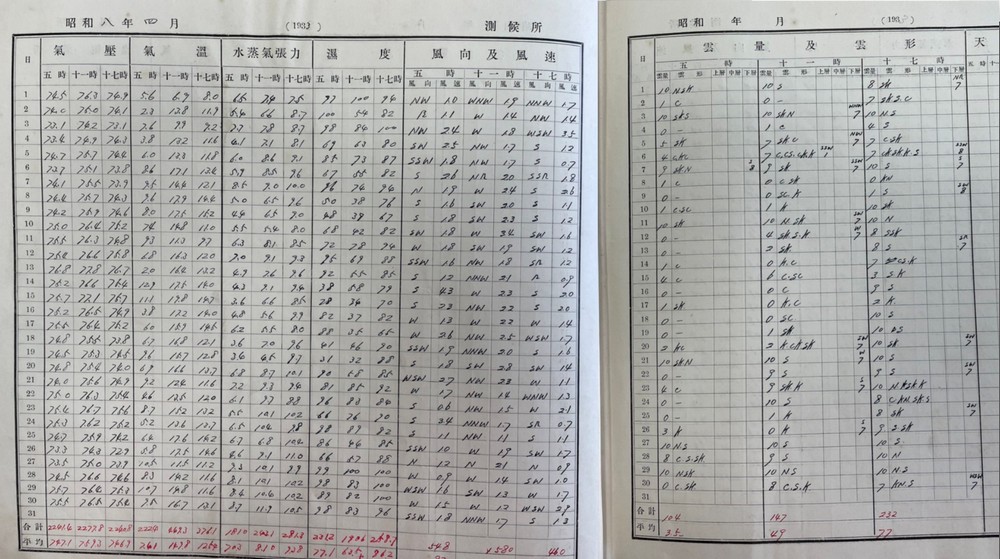

本站之觀測坪地理位置初創時由日本人量測,為:東經120° 48' 北緯23° 31' 海拔高度2406.1公尺。署本部在民國七十六年重測後為:東經120o 48'18.39" 北緯23o30'37.42" 海拔高度2413.412公尺,高度略有差異。在設站之初,亦實施測風氣球觀測,至民國三十四年三月因戰事緊急而停止觀測;光復後經評估需要性不大,以致未再恢復。

本站位於阿里山森林遊樂區內之阿里山山脈萬歲山北側,常年溫度偏低,溼度變化大,附近皆為原始溫帶林,並無人煙,周圍約有0.2公頃之庭院,植有花木、草坪,視野遼闊,北可望塔山,東方可眺望玉山群峰,風景秀麗。

組織架構

本站屬中央氣象署四等氣象站,置主任一人,職員 3 人,工友 2 人,作業方式採輪班制。

業務內容

觀測項目:

- 地面氣象觀測:

自每日清晨六時至晚上二十一時,觀測逐時氣壓、氣溫、溼度、風向、風速、降水量、降雨強度、日照、日射、能見度、蒸發量、地溫、天氣現象、雲等氣象要素。由地面氣象自動測報系統可提供每分鐘之即時觀測資料,再透過中華電信公司之數據專線,傳回署本部之資料庫,作為氣候資料之整理與統計,並傳送至氣象預報中心,以供天氣分析及預報作業之參考。觀測同仁並作全天候的天氣守視,遇有大雨、豪雨或其他異常天氣狀況時,即通報氣象預報中心,以作為預報參考。 - 氣候資料統計:

每日將觀測資料統計校對後,將日期檔傳回署本部資料處理科,俾使氣象資料之整理。 - 地震測報:

本站目前設有A-900A及A-800兩台強震儀,及S-13短週期地震儀。A-900A強震儀及S-13短週期地震儀之觀測資料,藉由中華電信公司數據線路直接傳回署本部地震測報中心資料庫,以供地震資料分析研判及統計應用。 - 大氣物理、化學觀測:

行政院核能安全委員會在本站設置輻射儀,自動監測本區附近之放射性污染物。另,環境部在本站設置室外空氣品質感測器,自動監測本區附近之室外空氣品質。

天氣預報業務:

由於臺灣地形複雜,而且阿里山地區屬於山區,具有極特殊之局部氣候特性。本站接收預報中心各種天氣圖及預報資料,並配合自動觀測系統資料,再參照局部地區特性加以修正後,提供民眾適當之旅遊氣象服務。氣象通訊業務:

氣象變化萬千,因此氣象資料之蒐集以及各種預報、警報之發布,有賴迅速、確實之通信系統傳遞。本站觀測資料之傳送,以中華電信公司之數據專線為主、電話傳真機、SSB系統等亦可迅速接收及傳輸各種氣象資訊。當各種通信網路中斷時,SSB系統可作為後援之通信設備。另備用柴油發電機,在市電停電時,可自行發電以便維持本站正常作業。氣象服務業務:

- 各種天氣預報、特報資料及突變天氣之查詢與供應。

- 颱風期間將颱風警報資料主動提供給阿里山鄉各界及鄰近鄉鎮各單位參考(目前服務的單位計有三十一個),並隨時接受民眾電話查詢。

- 隨時將各種天氣預報及突變天氣資料、地震消息提供給阿里山地區媒體。

- 接受各界之申請,提供各項氣象資料。

- 協助各機關、學校辦理有關氣象科學之教學活動。

- 接待各界之參觀與訪問。

- 輔導及協助各機關、學校氣象觀測作業及設備維護。

- 因應氣象觀測業務轉型,本站已陸續完成推動在地四大氣象服務課程(氣象科普、環境教育、觀星入門以及古蹟導覽)。

基本資料

| 測站名稱 | 站號:46753 | 站名英譯:ALiShan (縮寫:ALS ) | 測站種類:四等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:120°48'18” 北緯:23° 30’ 37” |

海拔高度:2413.412公尺 氣壓計海拔高度: 2415.862公尺 |

建站日期:1933.03.15 |

| 通信地址 | 嘉義縣阿里山鄉中正村四鄰東阿里山73-1號 | 電話號碼:05-2679728 | 傳真號碼:05-2679690 |

| 定量觀測項目 | 溫度、溼度、氣壓、氣壓趨勢特性、氣壓變量、極端溫度、降水量、風向風速 | ||

本站位置

- 地址嘉義縣阿里山鄉中正村四鄰東阿里山73-1號

- 電話05-2679980

歷史記憶

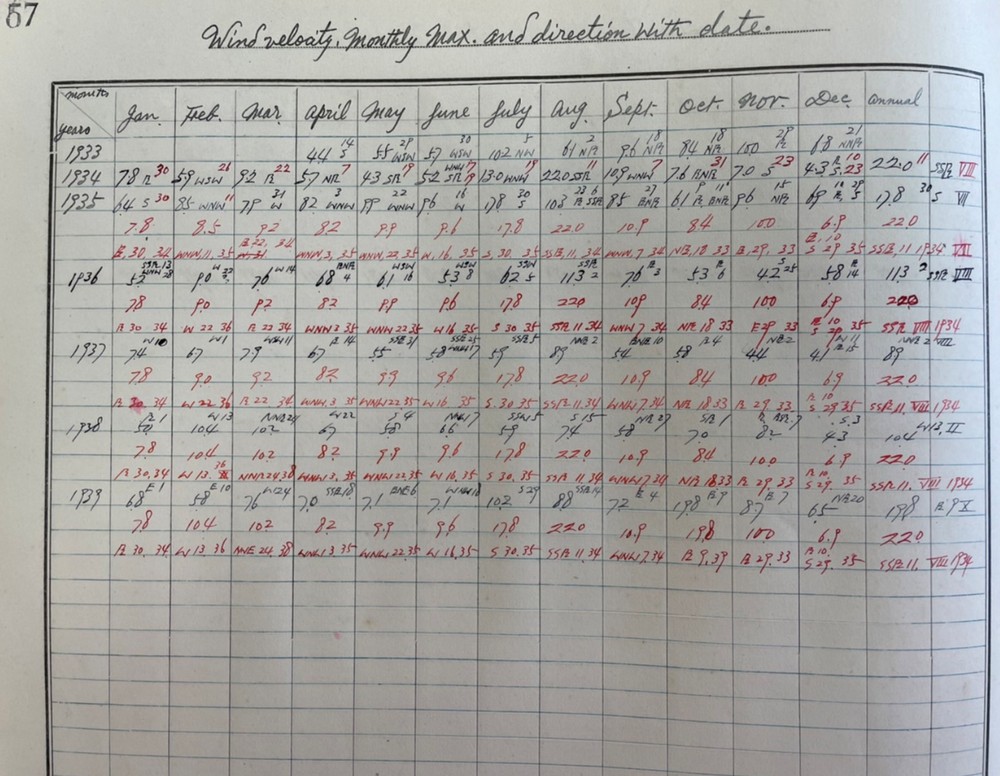

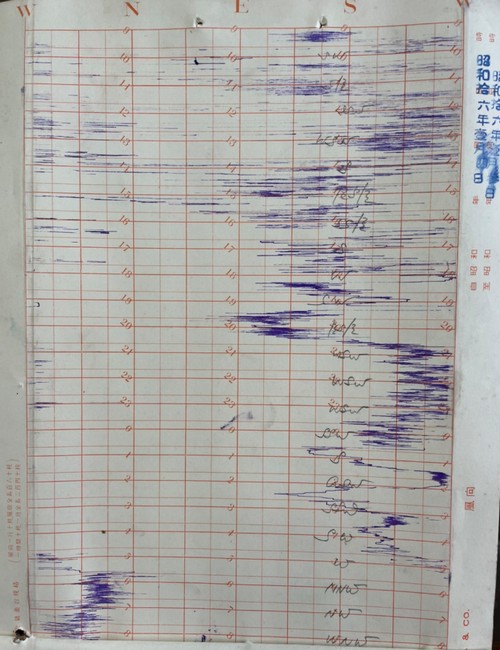

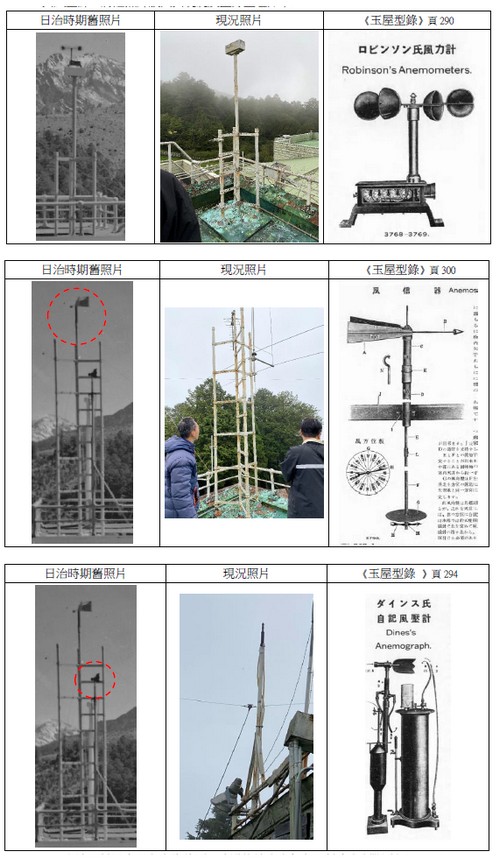

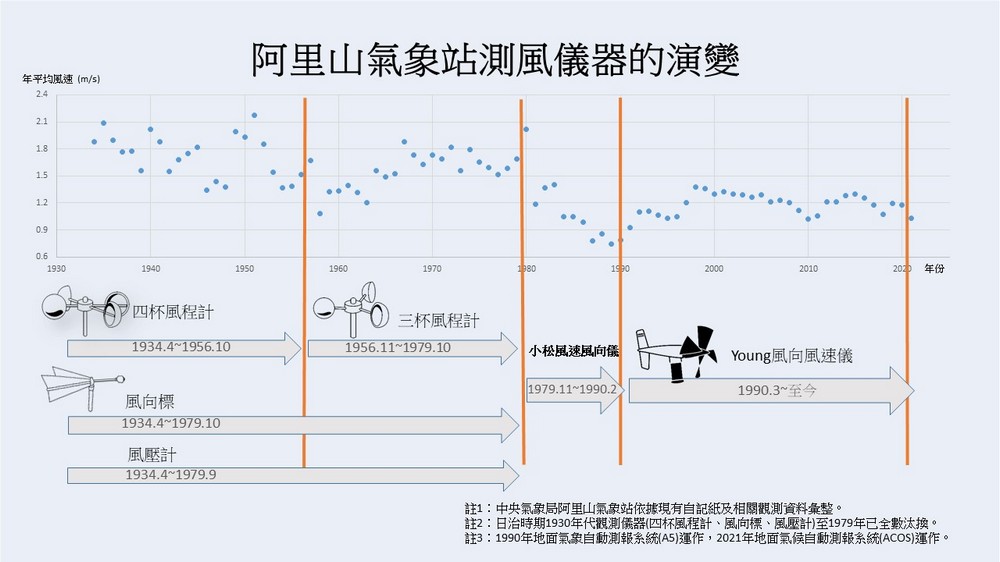

「阿里山氣象站」風向風速觀測儀器的演變

根據近藤石象(阿里山觀象所第1任技手)之子近藤尚武先生提供的阿里山觀象所風力塔照片、本站歷年觀測資料以及站上所保存的風觀測自記紙,得知日治時期在大約1930年代的風觀測儀器有風向標、四杯風程計以及風壓計,這三個儀器於大約1980年代前後逐步汰換;並於1990年由地面氣象自動測報系統(A5)之風向風速儀接續,以及於2021年後由地面氣候自動測報系統(ACOS)之風向風速儀接續。演變階段分述如下:

- 人工觀測及儀器自記階段 此階段為1933年4月1日至1979年,為人工觀測與儀器自記並重的階段。

- 1941年至1947年留存的自記紙上印有「昭和」、「中央氣象台」字樣、墨水刻畫以及人工註記。

- 1948年至1974年留存的自記紙標註單位隨組織名稱而更迭,例如有「台灣省氣象局」、「氣象廳」、「氣象所」、「台灣省氣象局阿里山測候所」等等。

- 1975年後留存的自記紙單位隨組織名稱而更迭為「中央氣象局阿里山測候所」。另外,大約1930年代,曾有施放探空氣球並用經緯儀觀測的照片。

- 儀器汰換階段 此階段為1979至1990年,為日治時期傳統觀測儀器轉變為自動化觀測儀器階段。

- 風壓觀測於1979年廢止。

- 四杯/三杯風程計之風速觀測,於1990年轉為Young風向風速儀觀測。

- 風向標之風向觀測,於1979年轉為小松風向風速儀觀測,再於1990年轉為Young風向風速儀觀測。

- 儀器自動化階段 此階段為1990年至今。1990年3月23日地面氣象自動測報系統(A5)啟用,過去需要人工的計算及記錄,已大部分改由電腦工作。小松風向風速儀仍繼續觀測,做為Young螺旋槳風向風速儀之校驗與備用。2021年地面氣候自動測報系統(ACOS)啟用,一次設置3台Young螺旋槳風向風速儀,可彼此互相校驗與備用,從此風觀測進入完全自動化的階段。

阿里山氣象站百齡老櫻花