大武氣象站(Dawu Weather Station)

單位沿革

1930年代臺灣總督府氣象臺有感於臺灣東部是颱風侵襲臺灣的前哨站,先期獲取該地氣象資料尤顯重要,但當時臺灣東部測站相對較少,為提升颱風的預警與觀測能力,於是規劃在臺灣東部設立「新港出張所」(今臺東氣象站成功站區)、「宜蘭飛行場出張所」(宜蘭縣金六結)與「大武出張所」。

1940年設立的「臺灣總督府氣象臺大武出張所」除具備強化東臺灣的氣象觀測,亦有支援軍事需要的角色。建物主體部分的方形風力塔為日治時期少數僅存鋼筋混凝土加強磚造的建築,是當時大武街最高建築物及地標。1945年二戰結束後,臺灣省氣象局辦理接收,改名為「臺灣省氣象局大武測候所」。設立初期觀測儀器較為簡易,後始逐步汰換為自動化觀測設備。其後數十年,站名全銜也隨隸屬單位幾經更迭,1989年8月1日更名成「中央氣象局大武氣象站」。

大武氣象站

二戰後,站銜改稱為「臺灣省氣象局大武測候所」。

因臺灣省氣象局改稱為臺灣省氣象所,更名為「臺灣省氣象所大武測候所」。

因臺灣省氣象所改制為臺灣省氣象局,更名為「臺灣省氣象局大武測候所」。

因中央氣象局恢復建制,隸屬交通部,改稱「中央氣象局大武測候所」。

更名為「交通部中央氣象局大武氣象測站」。

地面氣象自動測報系統啟用。

更名為「交通部中央氣象局大武氣象站」。

新一代地面氣候自動測報系統正式啟用。

測站特色

本站位於北緯22度21分27秒,東經120度53分44秒,海拔8.05公尺。地理位置在臺灣東南隅,建物主體部分的方形風力塔為日治時期少數僅存鋼筋混凝土加強磚造的建築,觀測坪距離太平洋不到100公尺,是颱風侵襲臺灣東部的前哨站,不僅登陸或擦身而過的颱風多,就連每年發生焚風的次數也是中央氣象局有人氣象站最多,所以大武鄉真可以說是焚風的故鄉。

組織架構

本站屬中央氣象署四等氣象站,置主任一人,職員三人,作業方式採輪班制。

業務內容

觀測項目:

- 地面氣象觀測:

利用地面氣象自動測報系統,每日定時實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度、雲、天氣現象、降水、日射、日照、能見度、蒸發量、地溫等氣象要素觀測,其中除了雲、天氣現象、能見度、蒸發量為人工觀測外,其他項目均採自動化觀測,並經由局內網路系統,將蒐集資料及每小時電碼傳送本局。 - 地震觀測:

本站設有SMA1強震加速度儀、A-900強震儀,遇地震時,立即傳輸本局地震中心,以供研判發布地震消息。 - 天氣預報:

以本局傳輸之天氣圖雲圖等各項資料,預報當地24小時天氣;並轉報由氣象預報中心、海象測報中心,發布之各類天氣預報及特報、潮汐資料。

服務項目:

- 提供各項天氣預報、警報資料之查詢。

- 遇有颱風消息、颱風警報發生時將其資料適時提供給各受供單位。

- 將中央氣象局氣象預報中心發布新聞稿、特殊天氣特報提供給各受供單位。

- 應民眾之需求提供各種氣象資料申請服務。

- 應各防救災單位如消防局、消防隊 等特定需求,提供即時氣象資料之詢問。

- 協助境內各機關、學校辦理有關氣象知識宣導活動。

- 不定期接受當地有線電視臺、廣播電臺、報社等之現場直播及採訪。

- 應各機關之計劃、研究等特定需求,提供相關氣象資料。

- 接待各機關、學校、社團、民眾等之參觀。

- 提供中央氣象局印製各類防震、氣象宣導品免費供各界索取,加強防震、氣象災變宣導工作。

基本資料

| 測站名稱 | 站號:46754 | 站名英譯:Dawu (縮寫:DW ) | 測站種類:四等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:120°53’44” 北緯:22°21’27” |

海拔高度:8.053公尺 氣壓計海拔高度:8.9公尺 |

建站日期:1940年 |

| 通信地址 | 96541臺東縣大武鄉大武街115號 | 電話號碼:089-791005 | 傳真號碼:089-791204 |

| 定量觀測項目 | 溫度、露點、溼度、氣壓、氣壓趨勢及特性、氣壓變量、極端溫度、降水量、風向風速 | ||

本站位置

- 地址臺東縣大武鄉大武街115號

- 電話089-791005

歷史記憶

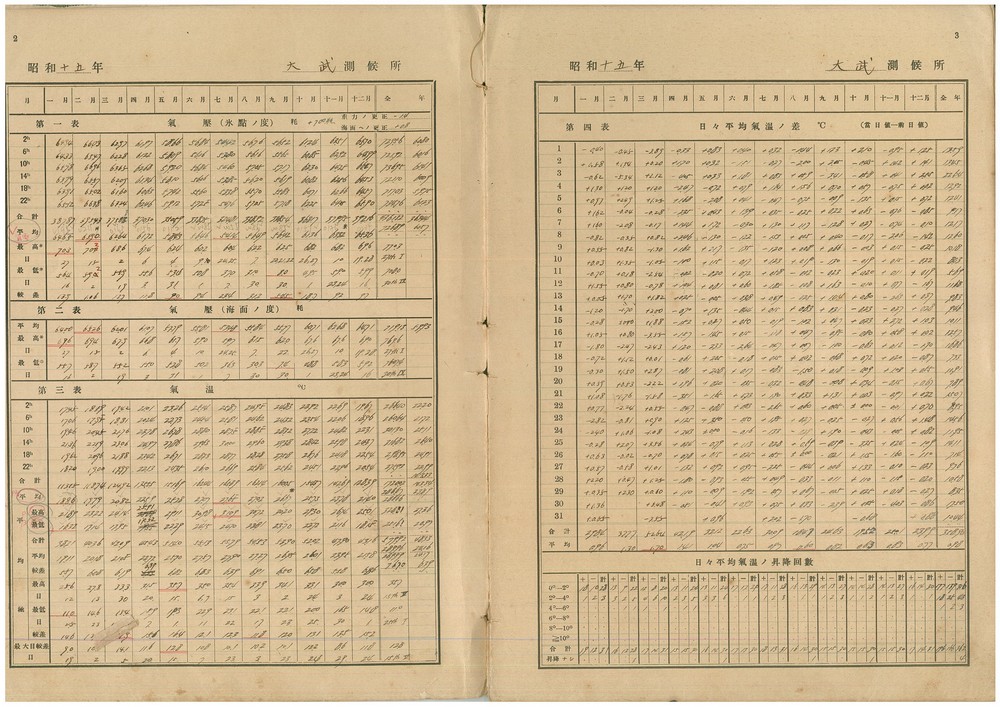

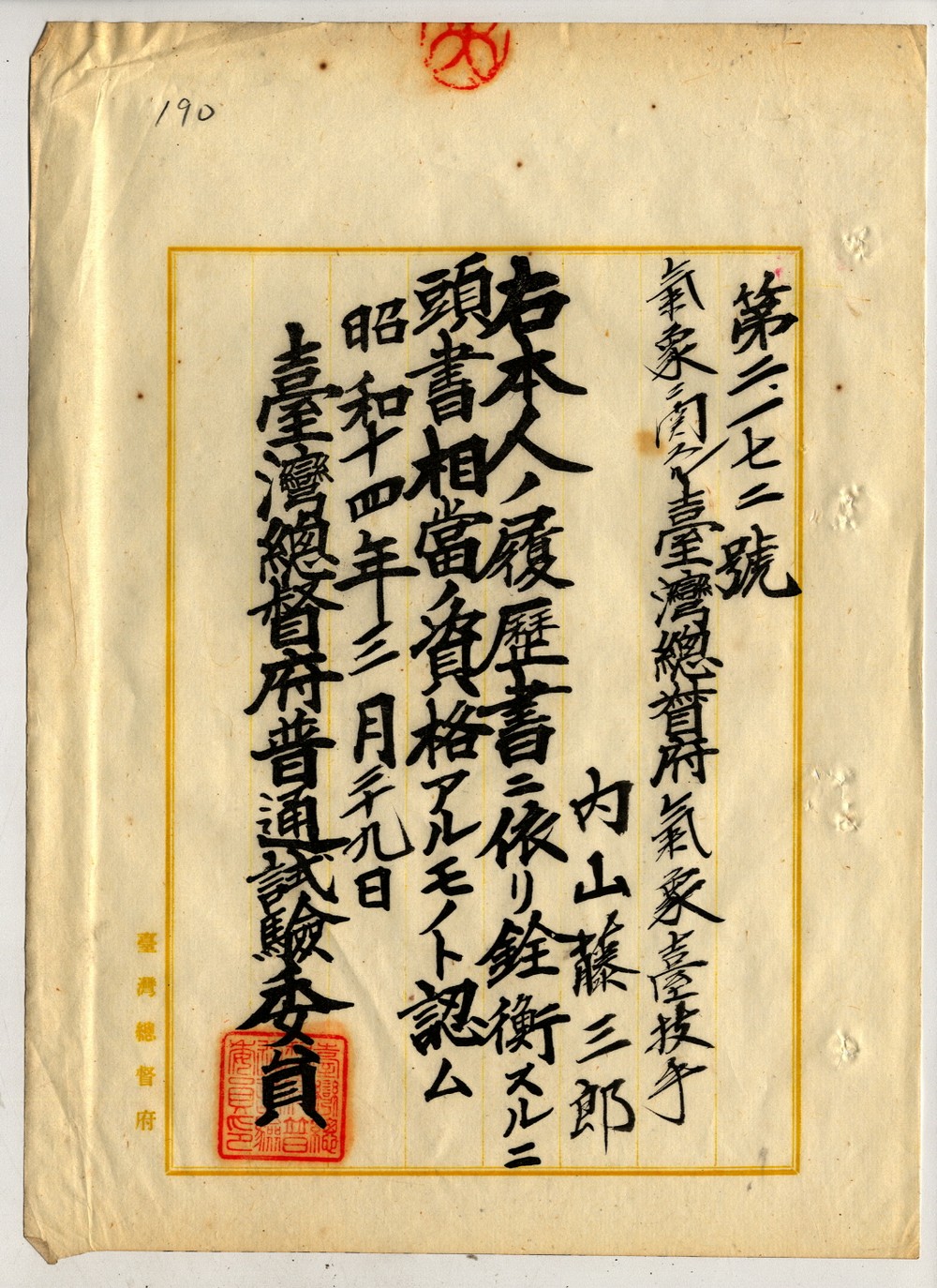

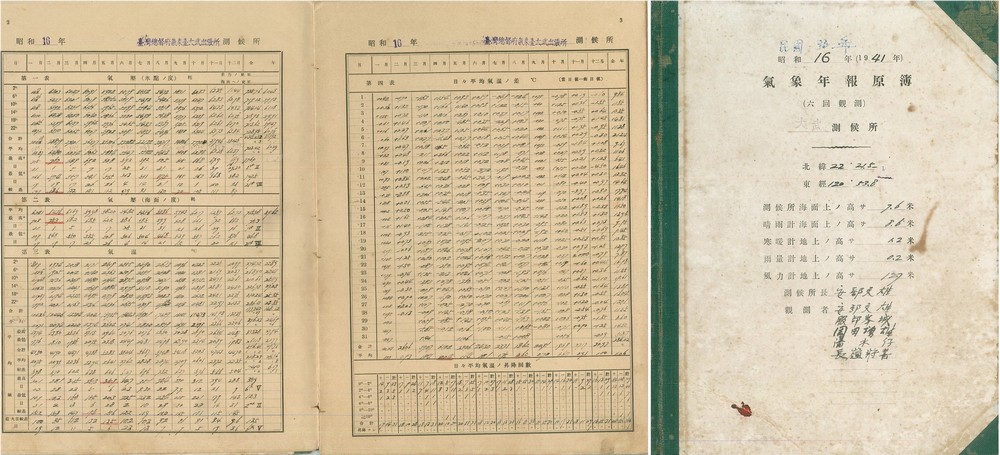

「大武出張所」首任所長任命文及1941年觀測資料

1939年3月29日臺灣總督府任命內山藤三郎為氣象臺技手,隔年(1940年)1月即擔任「大武出張所」首任所長。「大武出張所」於1940年1月1日開始進行每日上午、下午2時、6時及10時共6次觀測,項目包含氣壓、氣溫、溼度、風向風速、雨、雲等。1941年氣象觀測資料可清楚看到「臺灣總督府氣象臺大武出張所」字樣。

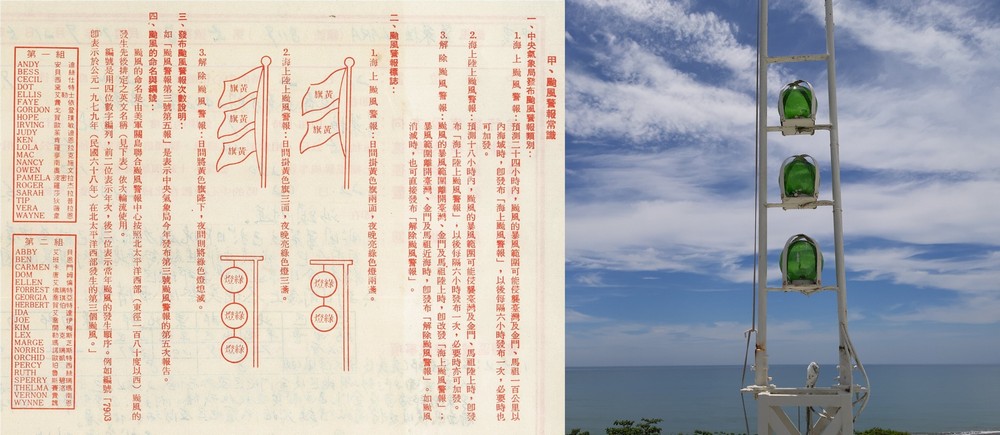

1969年颱風警報信號改為黃旗和綠燈

臺灣最早的颱風警報信號可追朔至清國時期同治年間,英國人在慕德醫院屋頂懸掛風雨色旗。日治時期,在1897 年初次制定暴風警報信號,為圓球和圓錐形式,1939 年改為筒狀形式。二戰後沿襲日治後期信號,但經過更改顏色、數量等,1968 年更改為旗幟形式,也是目前在氣象局前輩口中較常提到的形式。1969 年颱風警報單改成橫式排版,颱風警報單正面的內容依然沒有改變,但背面之颱風警報信號更改為黃旗和綠燈表示。直至 2002年,因通訊發達且多元,才正式廢止氣象站懸掛颱風信號。(摘自颱風警報信號與傳遞之百年演進)

海上颱風警報:日間掛黃色旗兩面,夜晚亮綠色燈兩盞。

海上陸上颱風警報:日間掛黃色旗三面,夜晚亮綠色燈三盞。

解除颱風警報:日間將黃色旗降下,夜晚將綠色燈熄滅。

大武氣象站是少數目前還保有信號燈及信號燈開關的氣象站。

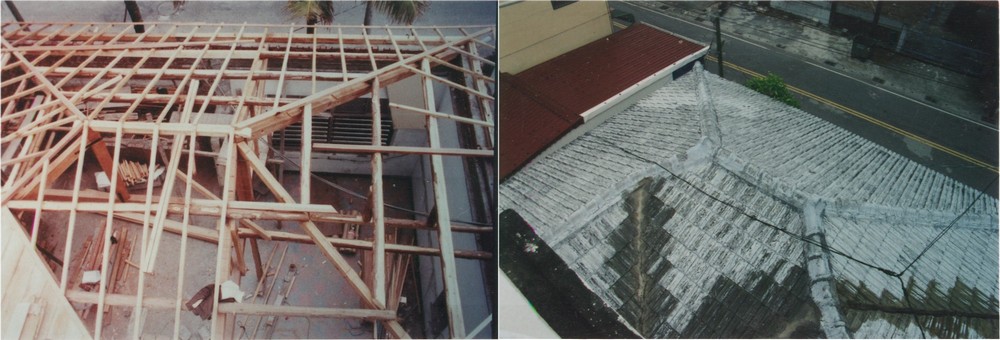

歷年最強風災

2012年8月24日上午3時30分,本站遭遇歷年最大17級強陣風(天秤颱風), 辦公廳舍屋頂集水槽被強陣風吹起,導致廚房及主任辦公室積水,圍牆倒塌,作業室、值日室及會議室漏水,多處玻璃破裂,SSB天線掉落,停水停電等災情。

全臺人工氣象站史上最高溫紀錄