蘭嶼氣象站(Lanyu Weather Station)

單位沿革

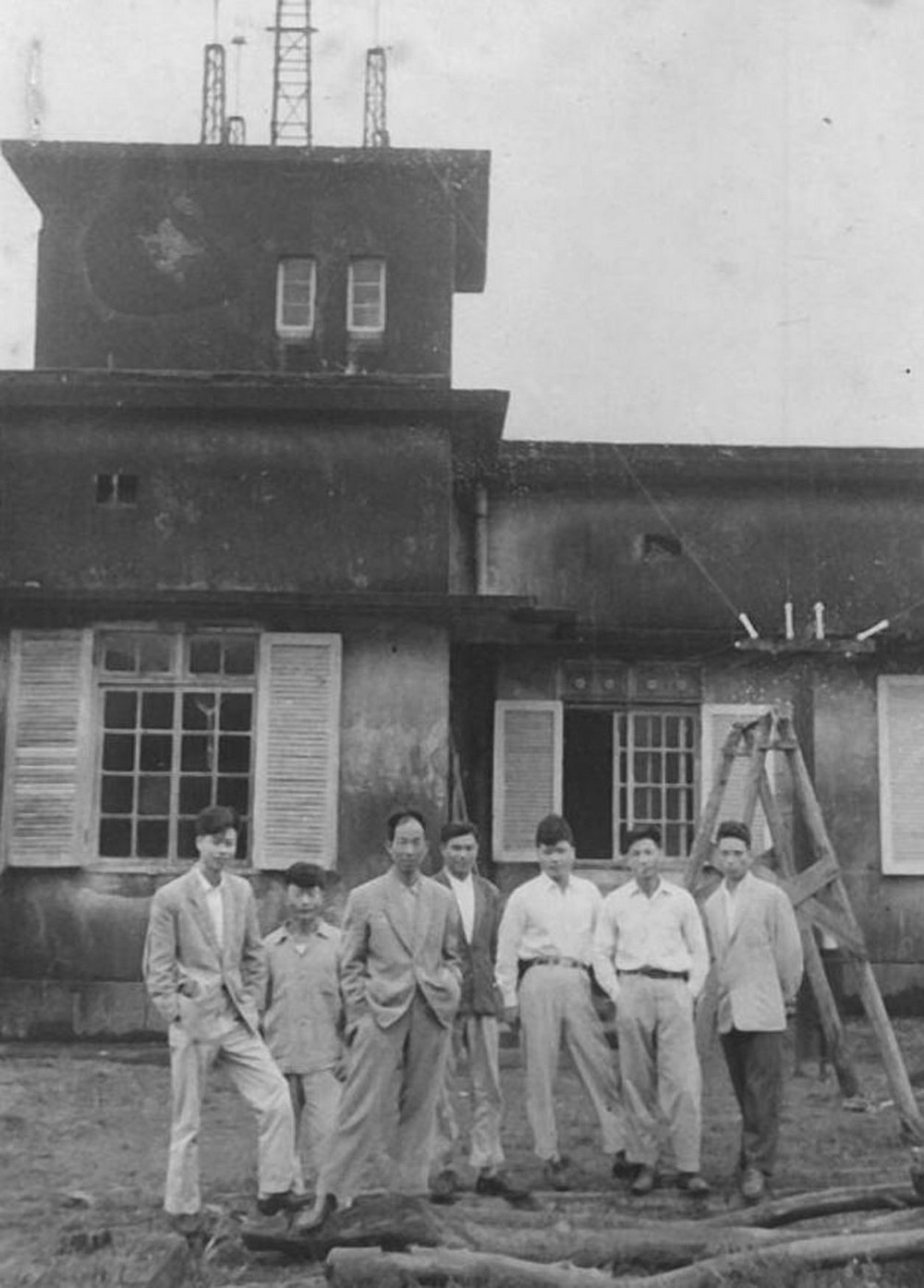

颱風是臺灣常見的天然災害之一,蘭嶼更是颱風來襲最前哨,日治時期為加強布建測候網,於 1940年1月成立臺灣總督府氣象臺紅頭嶼測候所,臺灣總督府氣象臺派員於該年5月由新港漁港(成功漁港)搭漁船前往紅頭嶼(蘭嶼)設站,原預定地點為北方岬角燈塔附近,勘查結果因質疑該處風力觀測之客觀性,確定原預定地點不適設站後返回陳報,約一個月後增派總督府建築師同行,再度前往候補地點之紅頭嶼中部山頭(現址),經由當地駐在所(派出所)的協辦,徵用十數名原住民為服勤團隊,以山刀闢路,在海拔約三百公尺處整地,風力觀測建在山頂,至1941年歷時兩年始完成創設工程,而觀測工作則自1941年11月開始正常運作。離島創站艱辛,除交通與生活資源運補艱難不便外,更受瘧疾與恙蟲等風土病威脅,設站初期醫藥尚落後,兩名技手因罹患恙蟲病先後於1944年、1945年殉職。

1945年二戰結束後,臺灣行政長官公署於1946年10月以「致酉馬署財字第35959號」電令臺灣省氣象所接收該所,全銜改稱為臺灣省氣象局紅頭嶼測候所,測候所於二戰期間曾因遭受盟軍飛機轟炸,接收當時幾乎已變成廢墟,觀測設備亦老舊不堪使用,整體環境經整修與儀器設備整補後,始於1947年7月1日起恢復地面氣象觀測。2005年臺東縣政府以「蘭嶼氣象站(紅頭嶼測候所、蘭嶼測候所)」名稱公告為臺東縣歷史建築。

蘭嶼氣象站

成立紅頭嶼測候所,直隸臺灣總督府氣象臺。

設址於紅頭嶼中部山頭(現址)。

觀測工作開始運作。

二戰後,環境整修與儀器設備補整後,重新恢復地面氣象觀測。

因臺灣省氣象局改稱為臺灣省氣象所,更名為臺灣省氣象所蘭嶼測候所。

因臺灣省氣象所改制為臺灣省氣象局,更名為臺灣省氣象局蘭嶼測候所。

因中央氣象局恢復建制,隸屬交通部,改稱中央氣象局蘭嶼測候所。

改稱為交通部中央氣象局蘭嶼氣象測站。

更名為交通部中央氣象局蘭嶼氣象站。

建置大氣背景監測系統,執行長期氣候變遷監測工作。

啟用地面氣象自動測報系統(A5)

建立輻射觀測平臺(BSRN)。

觀測坪東側加裝原能會儀器三部(量測空浮懸粒輻射,分別為主機、空浮懸粒、雨水輻射)。

停用地面氣象自動測報系統(A5),啟用地面氣候自動測報系統(ACOS)

更名為交通部中央氣象署蘭嶼氣象站

測站特色

本站位於氣象署觀測點的最東南端,可說是監測颱風資料之先鋒,進而對本島未來颱風動態的變化程度掌握迅速、確實的預警功效,所以該站對氣象要素的先期感知,對颱風預報上扮演舉足輕重的角色,讓人口密集的本島居民能早先一步防範。

組織架構

本站屬中央氣象署四等氣象站,置主任一人,觀測員四人。並按照四等站作業標準, 因離島特殊環境,交通工具不便情況下,採行月輪休制,將現有人員分成兩組:一組值班,一組返臺休假。

業務內容

觀測項目:

- 地面氣象觀測:

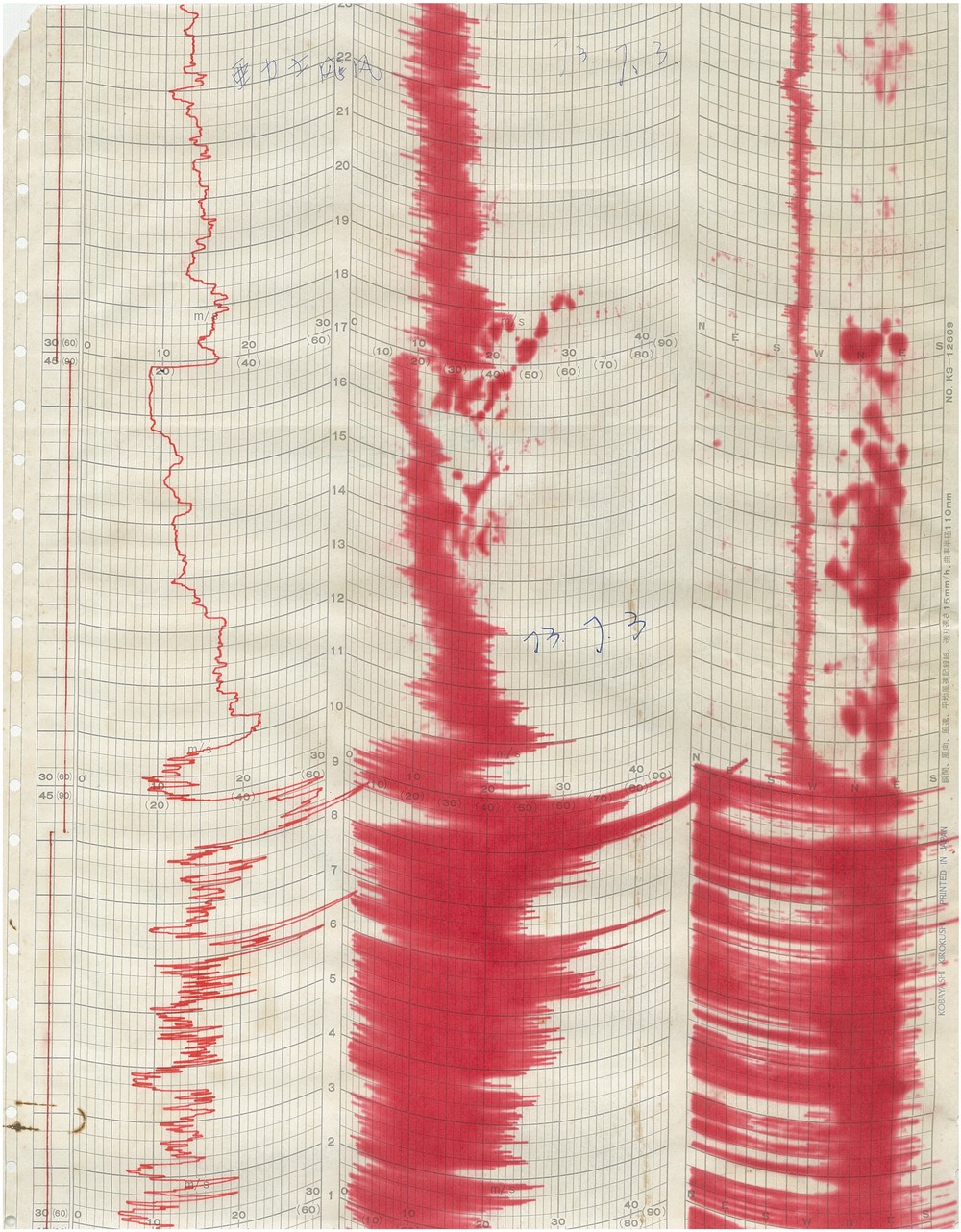

利用地面氣象自動測報系統,每日定時實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度、雲、天氣現象、降水、日射、日照、能見度、蒸發量、等氣象要素觀測,其中除了雲、天氣現象、蒸發量及能見度為人工觀測外,其他項目均採自動化觀測,並經由署內網路系統,將蒐集資料及每三小時電碼傳送本署,以供天氣預報及分析之需要,同時透過查詢工作站方式統計氣候資料。 - 地震觀測:

本站設有SMA1強震加速度儀、A-900強震儀,遇地震時,立即傳輸本署地震中心,以供研判發布地震消息。 - 背景大氣監測:

為第二組作蘭嶼地區大氣成份監測分析。於八十四年六月十六日開始作業觀測,以執行「氣候變遷監測」計劃。監測項目有一氧化碳CO、二氧化碳CO2、二氧化硫SO2、臭氧O3、一氧化氮NO、二氧化氮NO2及氮氧化合物NOx分析、紫外射線分析UVA-1、UVB-1及全輻射觀測。 - 天氣預報:

轉報由氣象預報中心、海象氣候組,發布之各類天氣預報及特報、潮汐資料。

服務項目:

- 各種天氣預報、警報資料之查詢。

- 颱風季節期間將颱風消息、颱風警報單主動提供給各有關單位。

- 隨時將各種天氣預報資料、與突變天氣、地震消息供應蘭嶼地區新聞、廣播媒體。

- 將中央氣象署氣象預報中心發布月長期預報、季長期展望、豪大雨、低溫特報等提供給各相關單位及媒體。

- 應民眾之需求提供各種氣象資料申請服務。

- 應各政府機構之計劃、研究等特定需求,提供相關氣象資料。

- 應各防救災單位等特定需求,提供即時氣象資料、豪大雨特報。

- 協助蘭嶼鄉各機關、學校辦理有關氣象科學之教學活動。

- 輔導、協助各機關、學校籌設氣象觀測設備及作業。

- 不定期應各機關、社團、事業單位等之邀請,派員講授認識氣象、地震宣導與防災課程。

- 不定期接受來訪有線電視臺、廣播電臺、報社等之現場直播及採訪。

- 接待各機關、學校、社團等之參觀。

- 提供中央氣象署印製各類防震、氣象宣導品免費供各界索取,加強防震、氣象災變宣導工作。

基本資料

| 測站名稱 | 站號:46762 | 站名英譯:Lanyu(縮寫:LY) | 測站種類:四等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:121°33′2.10〞 北緯:22°02′19.38〞 |

海拔高度:324.0公尺 氣壓計海拔高度:325.1公尺 |

建站日期:1940年 |

| 通信地址 | 臺東縣蘭嶼鄉紅頭村2號 | 電話號碼:089-732587 | 傳真號碼:089-731582 |

| 定量觀測項目 | 溫度、溼度、氣壓、氣壓趨勢、氣壓變量、極端溫度、降水量、風向風速 | ||

本站位置

- 地址臺東縣蘭嶼鄉紅頭村2號

- 電話089-732587

歷史記憶

蘭嶼唯一僅存的日治時期建築

蘭嶼氣象站為1940年臺灣總督府徵調雅美(達悟)族人整地所修建而成,為日治時期的建築。在第二次世界大戰期間,氣象站的建築曾受盟軍轟炸,局部毀損,建築物牆上目前仍可找尋到所遺留的彈孔。

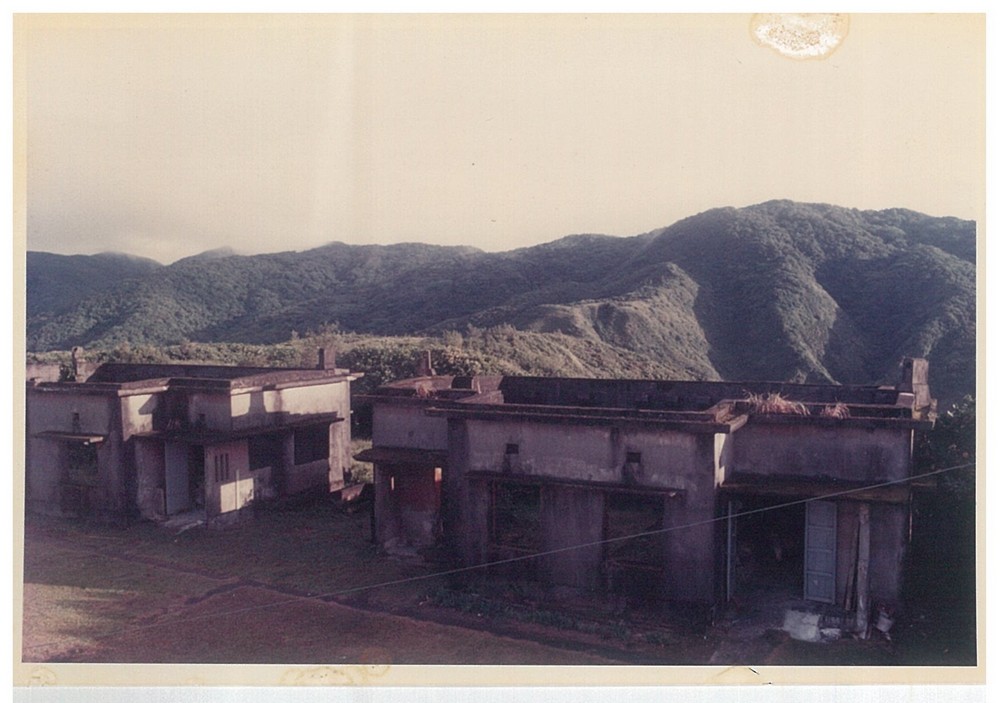

蘭嶼氣象站主體建築是風力塔與辦公室合一的建築,另有兩棟房舍。其一房舍經整修後,屋頂原木構瓦房已改為混凝土平頂,屋頂平臺邊緣設有集水溝,收集雨水導入蓄水池供職員生活所用,蓄水池則保留日治時期原狀。另一房舍屋頂已坍塌,僅剩餘四周磚砌牆面,但因屋內牆面有樹木生長,當地居民及觀光客稱為「樹屋」,目前為蘭嶼觀光熱門景點之一。

2005年9月29日經臺東縣政府以「蘭嶼氣象站(紅頭嶼測候所、蘭嶼測候所)」名稱公告為臺東縣歷史建築,為目前蘭嶼地區唯一僅存的日治時期建築,亦為蘭嶼雅美(達悟)族人共同的回憶。

蘭嶼氣象站歷史上觀測到最強陣風紀錄