日月潭氣象站(Sun Moon Lake Weather Station)

單位沿革

1940年,日本政府以開發航空氣象觀測需求(飛航安全)及輔助鄰近「臺灣總督府中央研究所魚池紅茶試驗支所」(現行政院農業委員會茶業改良場魚池分場)之紅茶研究為由,選址日月潭貓囒山頂進行氣象觀測,並於1941年建置完成(僅有一石砌基座風力塔做為氣象觀測使用,辦公場址由茶業改良場魚池分場撥用,距風力塔約1公里),稱為「臺灣總督府氣象臺貓囒山出張所」。1945年第二次世界大戰結束,經中華民國政府接收後,改為「臺灣省氣象局日月潭測候所」。1947年11月因應「臺灣省氣象局」改為「臺灣省政府交通處」隸屬之「臺灣省氣象所」,改稱「臺灣省氣象所日月潭測候所」。1965年因應「臺灣省氣象所」改制為「臺灣省氣象局」,改稱「臺灣省氣象局日月潭測候所」。1971年「中央氣象局」恢復建制,改稱「中央氣象局日月潭測候所」。1977年依據中央氣象局附屬測站通則改稱「交通部中央氣象局日月潭氣象測站」。1989年改稱「交通部中央氣象局日月潭氣象站」。早期係採人工觀測方式蒐集氣象資料並編撰氣象電碼,其中包含現在天氣、過去天氣、風向、風速、雲量、雲狀、雲底高度、能見度、氣溫、極端氣溫、相對溼度、氣壓、氣壓變量趨勢及降水量等;為利氣象測報作業流程之資訊化,氣象局於1980年代初期開始規劃建置「地面氣象自動測報系統」,幾經分批建置與測試,本站於1991年12月20日正式啟用該系統。於2018年起,後續考量前述系統使用已20餘年,遂逐漸將其更新為「地面氣候自動觀測系統」,並於2021年1月1日正式啟用至今。

日月潭氣象站

日治時期政府於日月潭貓囒山頂設立石砌風力塔進行氣象觀測,並稱為「臺灣總督府氣象臺貓囒山出張所」。

中華民國政府接收,改稱「臺灣省氣象局日月潭測候所」。

因應「臺灣省氣象局」改為「臺灣省政府氣象所」,改稱「臺灣省氣象所日月潭測候所」。

因應「臺灣省氣象所」改制為「臺灣省氣象局」,改稱「臺灣省氣象局日月潭測候所」。

「中央氣象局」恢復建制,改稱「中央氣象局日月潭測候所」。

依據「中央氣象局附屬測站通則」改稱「交通部中央氣象局日月潭氣象測站」。

改稱「交通部中央氣象局日月潭氣象站」。

更名為交通部中央氣象署日月潭氣象站。

測站特色

日月潭氣象站位於貓囒山上,佔地有1.1公頃,有辦公廳風力塔、觀測坪、地震室、發電室、不斷電電源室、車庫等建築設施,又因地處日月潭風景勝地,可鳥瞰日月潭全景,潭上浮舟、拉魯島、岩上的文武廟、慈恩塔、玄奘寺可收入眼簾、與其背後蘶峨聳立水社大山及碧藍天空,構成一幅美麗畫面,並可遠眺九份二山及集集大山景色極佳此景點為日月潭區內觀景最佳場所之一,而今交通部觀光局日月潭國家風景區管理處,將本站規劃為觀光景點。

1940年建站當初只建一座用石砌基座風力塔茲做氣象觀測之用迄今猶存,於民國八十八年歷經「九二一」大地震其石砌基座僅受輕微災損業已修護,現今還在使用、堪稱歷史建築物。而現今的嶄新辦公室,與四周茶園、竹林、杉林,一片翠綠的山景中,米黃色的房舍與木造的涼亭及風力塔.猶如一所別緻山莊。

組織架構

本站屬中央氣象署四等氣象站,置主任一人,職員三人,技工駕駛一人,工友一人,共六人,作業方式採輪班制。

業務內容

- 地面氣象觀測:

利用地面氣象自動測報系統,每日定時實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度、雲、天氣現象、降水、日射、日照、能見度、蒸發量、地溫等氣象要素觀測,並經由署內網路系統,將蒐集資料及每小時電碼傳送本署,以供天氣預報及分析之需要,同時透過查詢工作站方式統計氣候資料。 - 地面氣象資料統計:

每日將觀測資料統計校對後建立日期檔,供氣候資料之整理。 - 氣象電碼通信工作:

本站通信系統採用署屬廣域網路系統如遇網路中斷則使用備援撥接線路連線,如此還未能連線則以傳真機或電話傳報資料。 - 監控自動雨量測報系統工作:

本站監控南投地區自動雨量站共有39站,如發現有異常現象即填寫自動雨量監控系統故障申告單通報氣象署大氣觀測組。 - 地震測報工作:

本站負責地震儀器之正常運作及通信線路中斷報修並提供地震中心發布之地震消息,地震儀器故障通知地震中心及維修廠商維修。 - 地面氣象觀測儀器保養工作:

本站儀器保養由值班觀測人員負責,以保持儀器清潔及維持最佳性能,如遇儀器故障無法檢修時即寫故障檢修單報請大氣觀測組及負責維修廠商維修。 - 紫外線測報工作:

本站裝設自動化的紫外線測報儀,並透過網路即時將觀測數值傳送回本署。 - 一般行政業務工作:

本站一般行政業務如收發文,總務事項,經費報核等均由值班觀測人員兼辦。

服務項目:

- 每日之天氣預報資料、提供媒體單位傳播。

- 接受民眾申請氣象資料及諮詢,講解氣象之有關問題,做到便民服務。

- 中央氣象局發布突變天氣,及本站觀測到突變天氣發生時即通報轄區內縣政府及鄉鎮市公所及媒體等單位加強預防措施,以減少災害發生。

- 颱風警報單之供應,中央氣象署發布颱風警報時即利用傳真存轉系統傳送轄區內防災單位及各相關單位以做好防颱措施,並隨時接受民眾電話諮詢。

- 提供地震消息,給有關單位及民眾。

- 接待各機關、學校、社團參觀及引導上山遊客觀景。

- 接受轄區內,電視台、廣播電台、報社等採訪。

基本資料

| 測站名稱 | 站號: 46765 | 站名英譯:Sun Moon Lake | 測站種類:四等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:120度54分29秒 北緯:23度52分53秒 |

海拔高度:1011.4公尺 橢球高:1036.9公尺 氣壓計海拔高度:1012.2公尺 |

建站日期:公元1940年11月 |

| 通信地址 | 南投縣魚池鄉水社村中山路270巷14號 | 電話:049-2855148 | 傳真:049-2855153 |

| 定量觀測項目 | 氣壓、氣壓趨勢特性、氣壓變量、溫度、溼度、極端溫度、降雨量、風向、風速、地中溫度、蒸發量、日照、日射、酸雨測定值、紫外線 | ||

本站位置

- 地址南投縣魚池鄉水社村中山路270巷14號

- 電話049-2855148

歷史記憶

1999年9月21日921大地震重創日月潭氣象站

1999年9月21日凌晨1點47分,南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3之地震,全臺均感受到劇烈搖晃,日月潭氣象站僅離震央9.23公里,測得最大震度7級。辦公廳舍與觀測坪受損嚴重,所幸當夜留守人員均安。辦公廳舍於9月25日會同魚池鄉公所進行災損評估後,被評定為危險建築,為保護人員安全,將主要觀測設備搬移至受損較輕微之停車空間,以利觀測業務持續進行,氣象人員在克難環境中仍堅守崗位,令人敬佩。除了氣象設施受嚴重損害外,日月潭氣象站與魚池鄉公所於1987年合作建置供遊客休憩之涼亭,於本次地震災害中亦完全倒塌,實屬可惜。921地震重創南投區域,許多連外道路殘破不堪,重建工程困難重重,感念先輩之貢獻,使受損之氣象站得以最快速度進行復原,讓氣象觀測業務盡速恢復正常運作。

1945年3月13日與3月23日之日月潭大轟炸

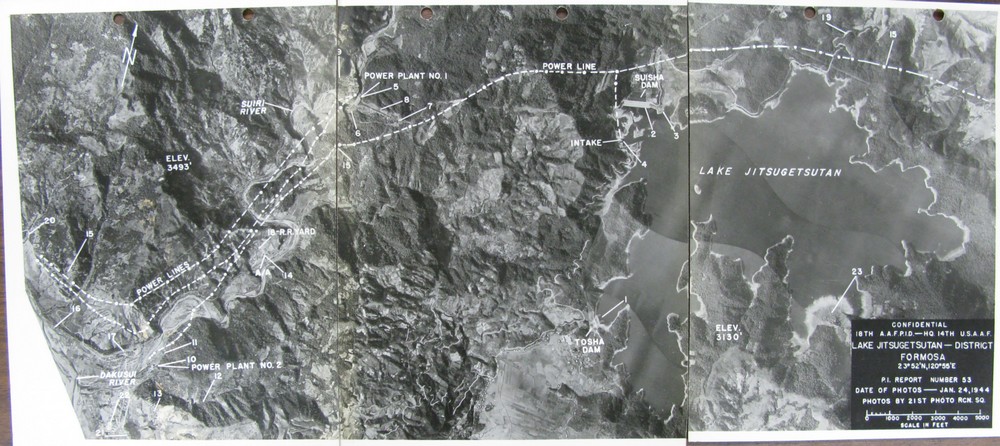

第二次世界大戰末期,美軍針對當時被日本殖民之臺灣進行戰略性轟炸,且轟炸前(1944年起)已利用低空航照為基礎,撰寫十分詳細之偵查報告,包括日月潭之地理位置、轟炸目標以及轟炸後可能之影響等。日月潭在當時為水力發電工程核心,為最重要之電力來源,其戰略地位可見一斑。美軍在調查報告甚至載明摧毀該設施之影響評估:「The destruction of the usefulness of Jitsugetsuten hydro-electric plant, the most important source of power, would seriously interfere with industrial activity and affect Technical operations at Keelung and Takao.」(譯:摧毀臺灣最重要的電力來源,即日月潭水力發電設施,將嚴重影響臺灣之工業活動以及基隆港、打狗港之技術性操作。)

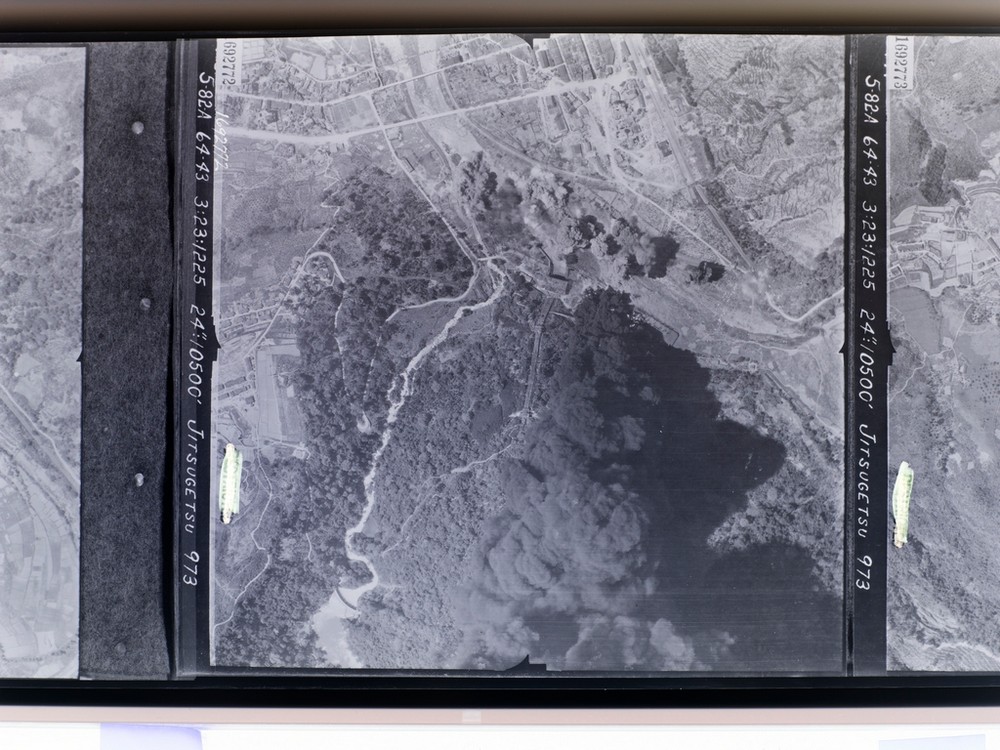

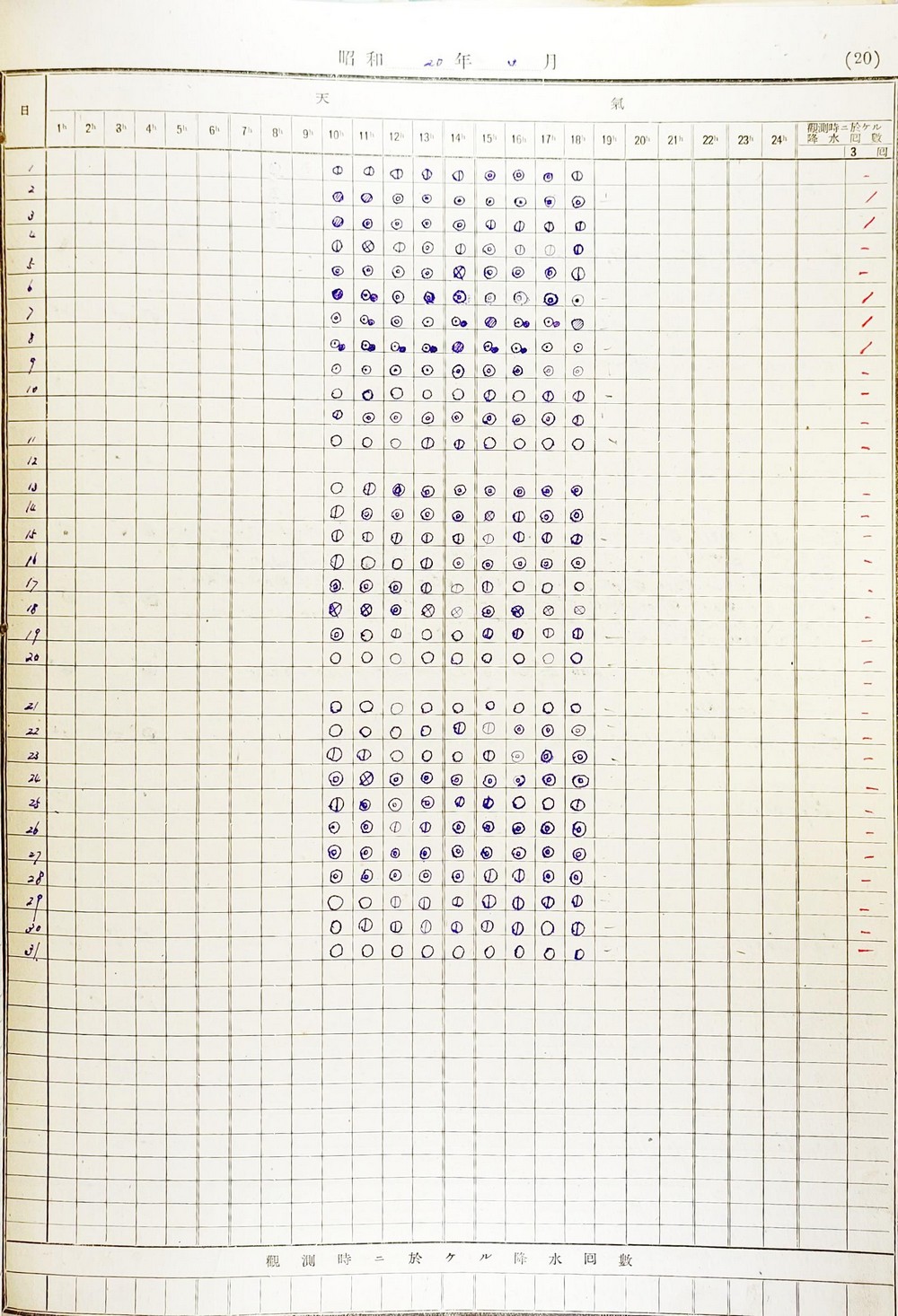

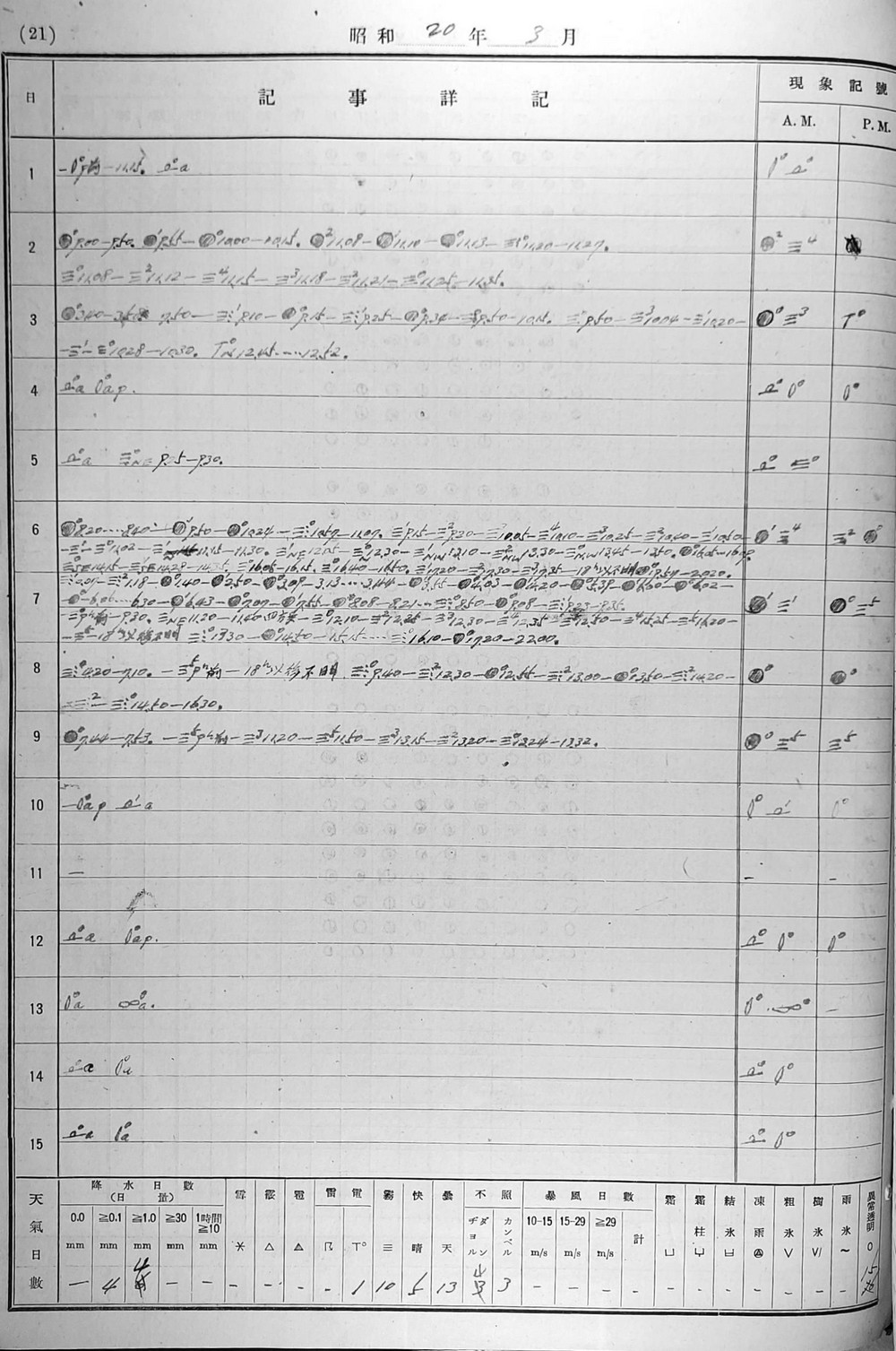

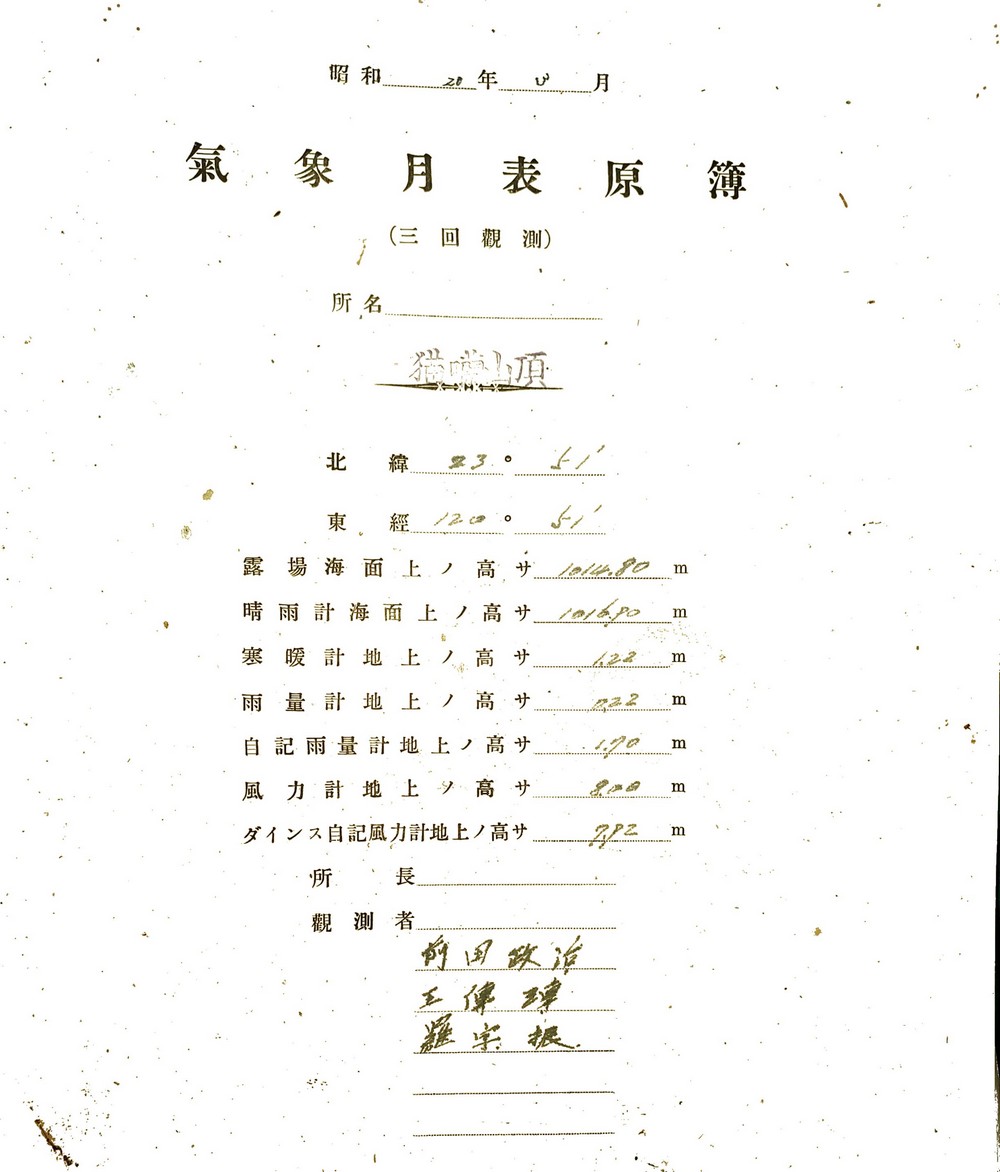

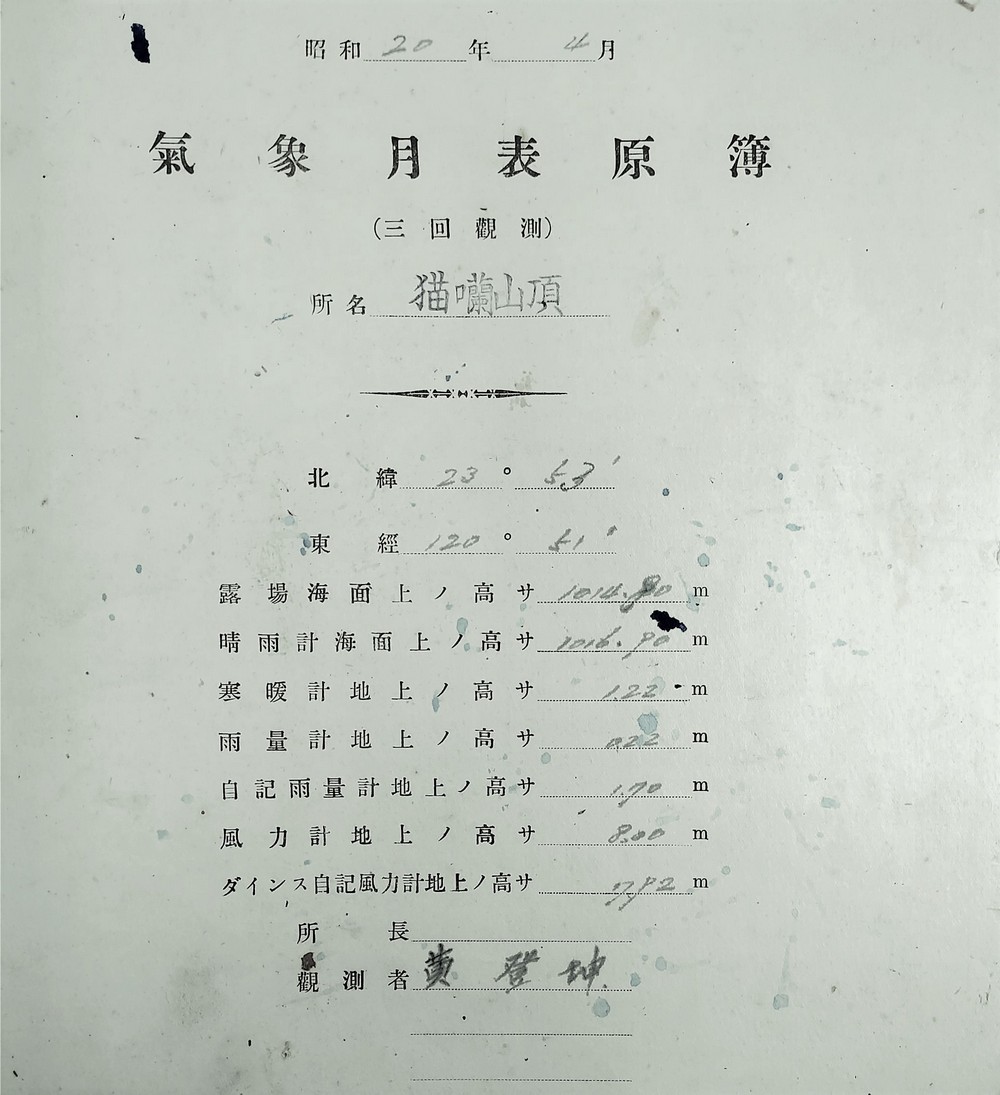

美軍於轟炸規劃中,鎖定三處目標,分別為水社堰堤(同現址)、日月潭第一發電所(現址為大觀發電廠附近)與日月潭第二發電所(現址為明潭發電廠鉅工分廠附近)。1945年3月13日,美軍針對第一發電所發動攻擊,但當日雲量較多,於雲層遮掩干擾下,無法準確投彈至目標地,大多數炸彈落於日月潭北側;而翻閱當天的天氣紀錄亦可窺探這段史實之真實性,當天白天雲量大多記為「◎」(意義為「多雲」),與前述天氣條件不謀而合,並且當日記有「∞」(意義為煙塵),應為轟炸所激起之煙塵所致。從天氣紀錄除了可看出轟炸史跡外,亦可看出氣象測報人員之堅忍特質,於空襲轟炸之條件下,仍堅持記錄所目視之天氣狀況,為歷史留下重要足跡。同年3月23日,美軍重點轟炸第一與第二發電所,此二處所距氣象站之水平距離分別約為5公里與9公里,但間隔數座山脈,未必能見到轟炸產生之煙霧,因此當日無特殊天氣現象之註記應屬合理。另外值得一提的是,在1945年3月之前,天氣紀錄是由1位日本人與2位臺灣人共同撰寫,但1945年4月以後,僅存一位臺灣人(黃登坤先生)進行記錄,且該員於同年8月起升任為首任所長。