臺東氣象站(Taitung Weather Station)

單位沿革

臺東站區:

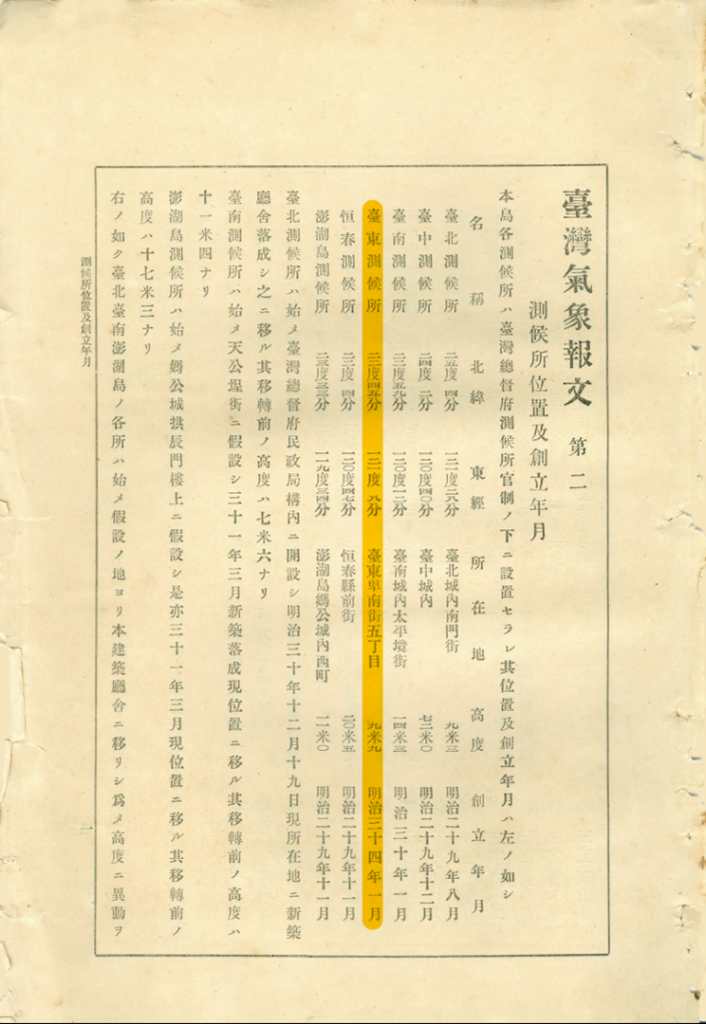

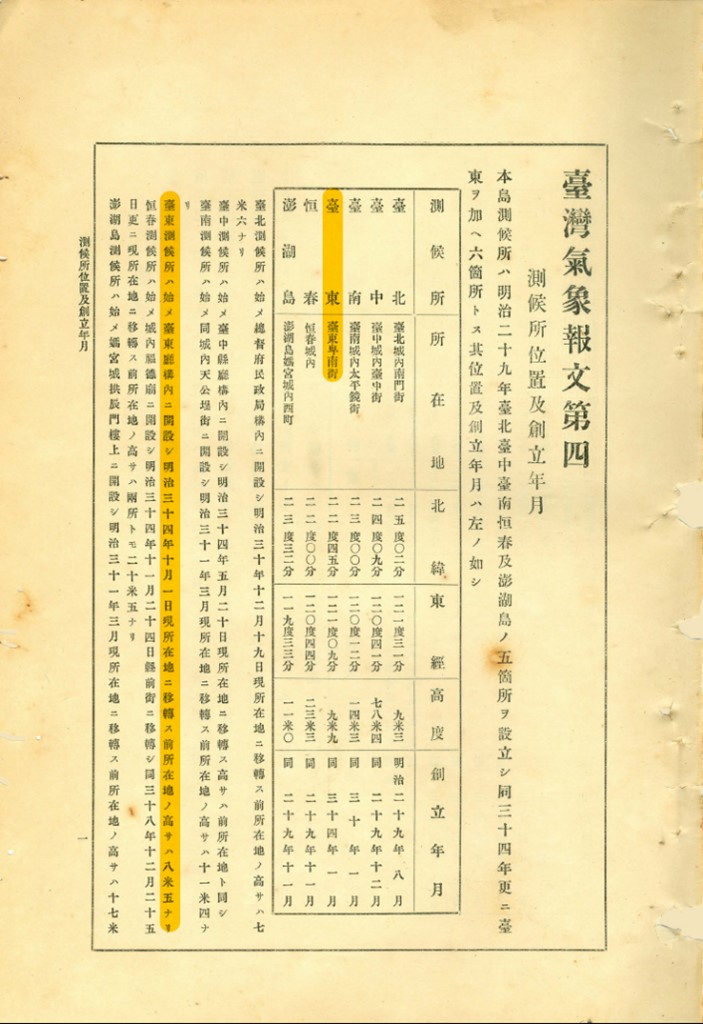

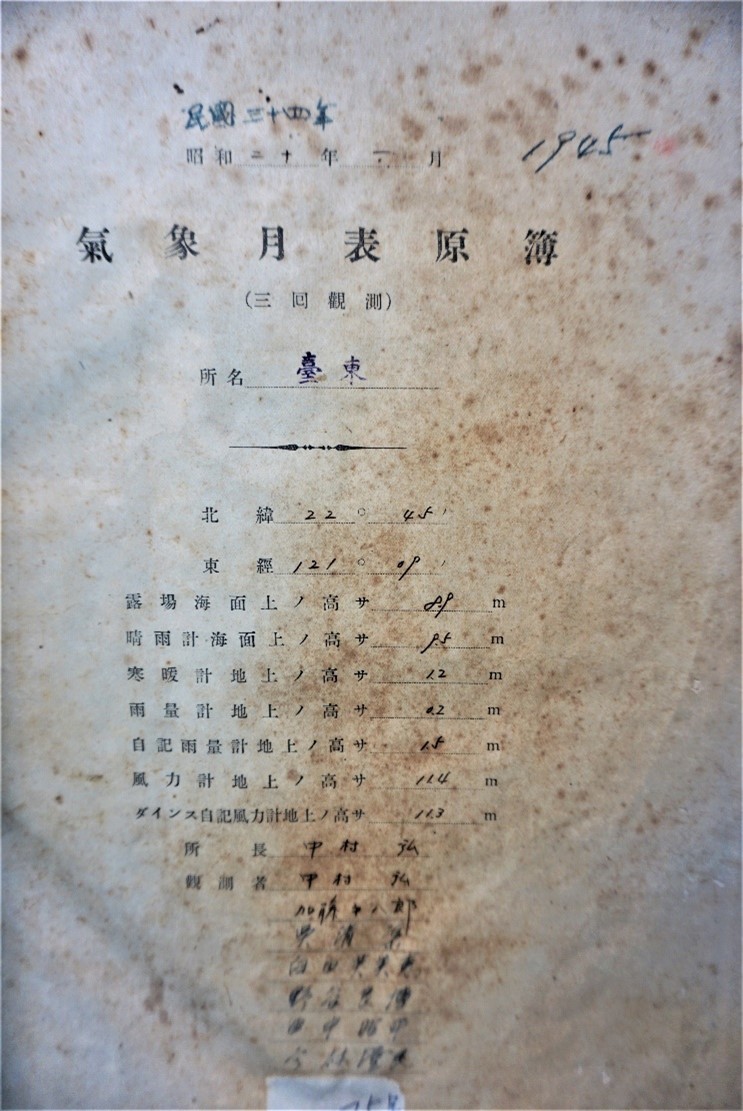

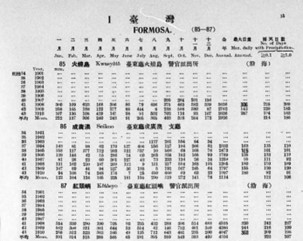

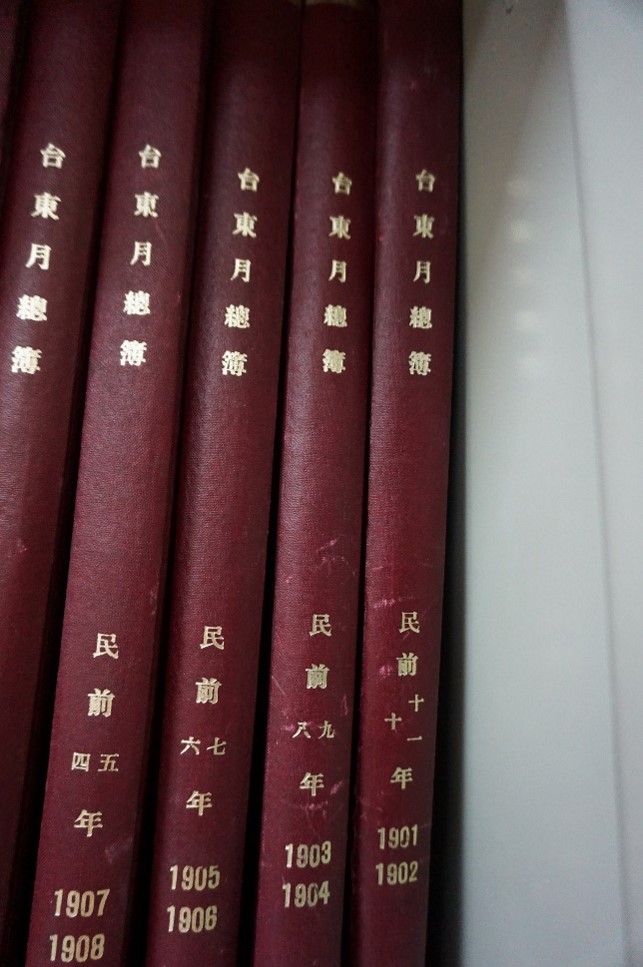

日本政府自1896年起,先後在臺灣西部臺北、臺中、臺南、恆春、澎湖島等地設立5個測候所,獨缺東部,為加強測報功能,遂有設測候所之議。但當時東部尚未開發,缺乏電信設備且交通極度不便,直至1901年1月1日始借用臺東廳乙號第一室充當辦公室開始觀測,創下東部氣象觀測的先聲。

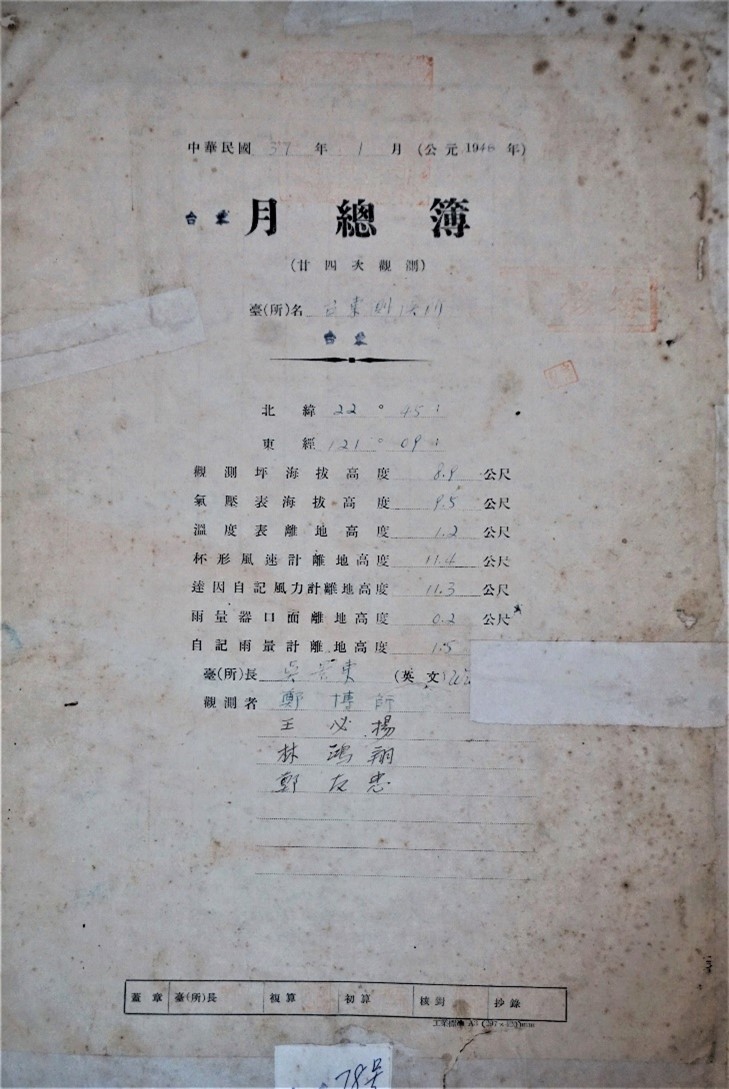

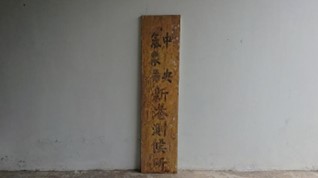

臺東測候所於1901年建站,隸屬臺灣總督府民政局通訊部海事課,氣象觀測次數每日6次。1945年8月第二次世界大戰結束,臺灣總督府氣象臺為我國政府接收,名稱改為臺灣省氣象局臺東測候所。其後數十年,站名全銜也隨隸屬單位更迭而改變,1989年8月1日改名成「中央氣象局臺東氣象站」。2023年9月15日中央氣象局改制為中央氣象署,全銜修正為「交通部中央氣象署臺東氣象站」。

成功站區:

1938年8月4日,日本政府公布第556號敕令《臺灣總督府氣象臺官制》,在附箋裡提到因應航空事業的發達,及作戰上的重要性,需增加航空氣象的觀測、調查及通報,故新設「新港出張所」等觀測機構。1940年1月1日後,「新港出張所」開始有完整的氣象觀測。

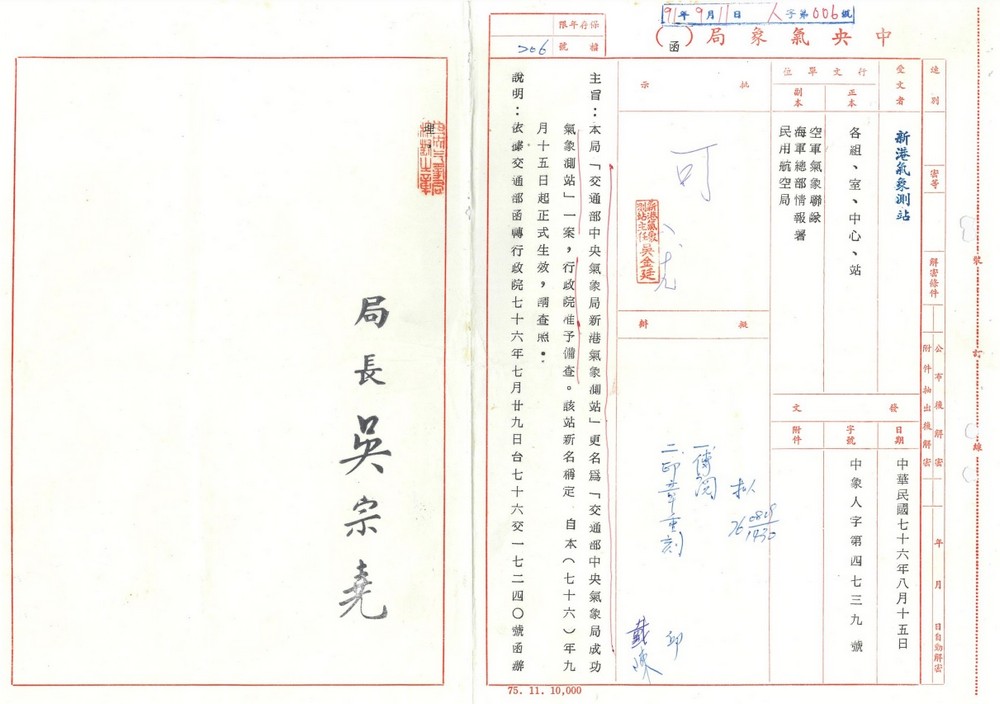

1946年初,長官公署接收後更名為「臺灣省氣象局新港測候所」。其後數十年,隨著隸屬單位更迭,站名全銜也隨之改變。

1987年9月15日,奉命將本站改為「中央氣象局成功氣象測站」。1989年8月1日改名成「中央氣象局成功氣象站」。

為達成「一縣市一氣象站」之目標,本站於2013年7月1日遷至桃園市新屋區的「新屋氣象站」,原站區由中央氣象局臺東氣象站接管,站名變更為「中央氣象局臺東氣象站成功站區」,2023年9月15日中央氣象局改制為中央氣象署,全銜修正為「交通部中央氣象署臺東氣象站成功站區」。

大武站區:

日治時期的1930年代中期,臺灣總督府氣象臺有感於臺灣東部是颱風侵襲臺灣的前哨站,先期獲取該地氣象資料特別重要,當時臺灣東部測站相對較少,為了增加颱風的預警與觀測能力,規劃在臺灣東部設立「新港出張所」(今臺東氣象站成功站區)、「宜蘭飛行場出張所」(宜蘭縣金六結)與「大武出張所」。

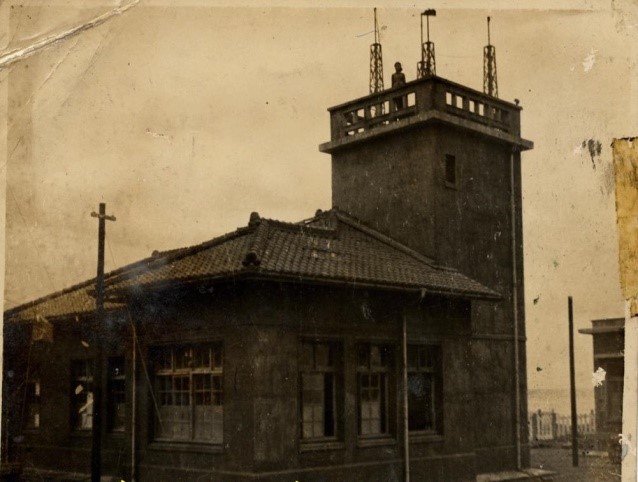

1940年設立的「臺灣總督府氣象臺大武出張所」除具備強化東臺灣的氣象觀測亦有支援軍事需要的角色。建物主體部分的方形風力塔為日治時期少數僅存鋼筋混凝土加強磚造的建築,是當時大武街最高建築物及地標。1945年10月二戰後,臺灣省氣象局辦理接收,改名為「臺灣省氣象局大武測候所」。設立初期觀測儀器較為簡易,光復後始逐步汰換為自動化觀測設備。其後數十年,站名全銜也隨隸屬單位幾經更迭,1989年8月1日更名成「中央氣象局大武氣象站」。2023年9月15日中央氣象局改制為中央氣象署,全銜修正為「交通部中央氣象署大武氣象站」。

為達成「一縣市一氣象站」之目標,本站於2024年9月26日遷至雲林縣古坑鄉的「古坑氣象站」,原站區由中央氣象署臺東氣象站接管,站名變更為「中央氣象署臺東氣象站大武站區」。

臺東氣象站

地面氣象自動測報系統啟用。

成功氣象站遷移至新屋氣象站,成功站區則移撥本站。

新一代「地面氣候自動觀測系統」(ACOS)正式上線。

中央氣象局改制為中央氣象署,全銜修正為「交通部中央氣象署臺東氣象站」。

臺東氣象站-成功站區

開始有完整的氣象觀測。

因「臺灣省氣象局」改稱為「臺灣省氣象所」,更名為「臺灣省氣象所新港測候所」。

因「臺灣省氣象所」改制為「臺灣省氣象局」,更名為「臺灣省氣象局新港測候所」。

更名為「交通部中央氣象局成功氣象站」。

由中央氣象局臺東氣象站接管,變更為「交通部中央氣象局臺東氣象站成功站區」。

中央氣象局改制為中央氣象署,全銜修正為「交通部中央氣象署臺東氣象站成功站區」。

臺東氣象站-大武站區

二戰後,站銜改稱為「臺灣省氣象局大武測候所」。

因「臺灣省氣象局」改稱為「臺灣省氣象所」,更名為「臺灣省氣象所大武測候所」。

因「臺灣省氣象所」改制為「臺灣省氣象局」,更名為「臺灣省氣象局大武測候所」。

因「中央氣象局」恢復建制,隸屬交通部,改稱「中央氣象局大武測候所」。

更名為「交通部中央氣象局大武氣象測站」。

地面氣象自動測報系統啟用。

更名為「交通部中央氣象局大武氣象站」。

新一代地面氣候自動測報系統正式啟用。

中央氣象局改制為中央氣象署,全銜修正為「交通部中央氣象署大武氣象站」。

由中央氣象署臺東氣象站接管,變更為「交通部中央氣象署臺東氣象站大武站區」。

測站特色

臺東站區:

臺東市位於卑南溪三角洲上,觀光旅遊資源十分豐富之花東縱谷的最南端,有南迴鐵路、花東鐵路、公路在此交會,與綠島、蘭嶼間亦有客輪、飛機往返,形成東臺灣交通要樞。本站位於臺東市市區東隅,大同路與精誠路交叉處。東北方向鄰近太平洋與卑南溪口,每遇東北季風強盛時期,溪床至海邊黃沙彌漫,對附近居住環境影響甚大。由西北至西南面距市區十公里之譜,則有二千公尺以上之中央山脈卑南主山屏障。臺東平原狀似扇形,分向東南方向展開,幅員遼闊平坦,由於地形效應致海陸風至為明顯。本站因位於市區邊緣地區,且東部都市發展遲緩,周邊高層建物仍少,測候環境仍屬保持完美。

成功站區:

1938年8月4日,日本政府公布第556號敕令《臺灣總督府氣象臺官制》,在附箋裡提到因應航空事業的發達及作戰上的重要性,需增加航空氣象的觀測、調查及通報,故新設「新港出張所」等觀測機構。1940年1月1日起「新港出張所」開始有完整的氣象觀測。1946年初,長官公署接收後更名為「臺灣省氣象局新港測候所」。其後數十年,隨著隸屬單位更迭,站名全銜也隨之改變。

大武站區:

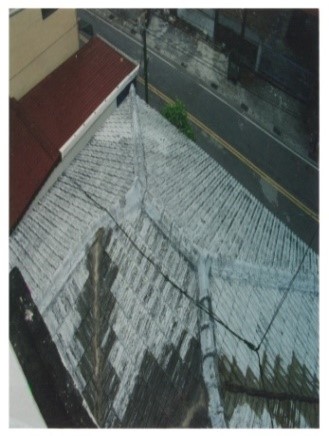

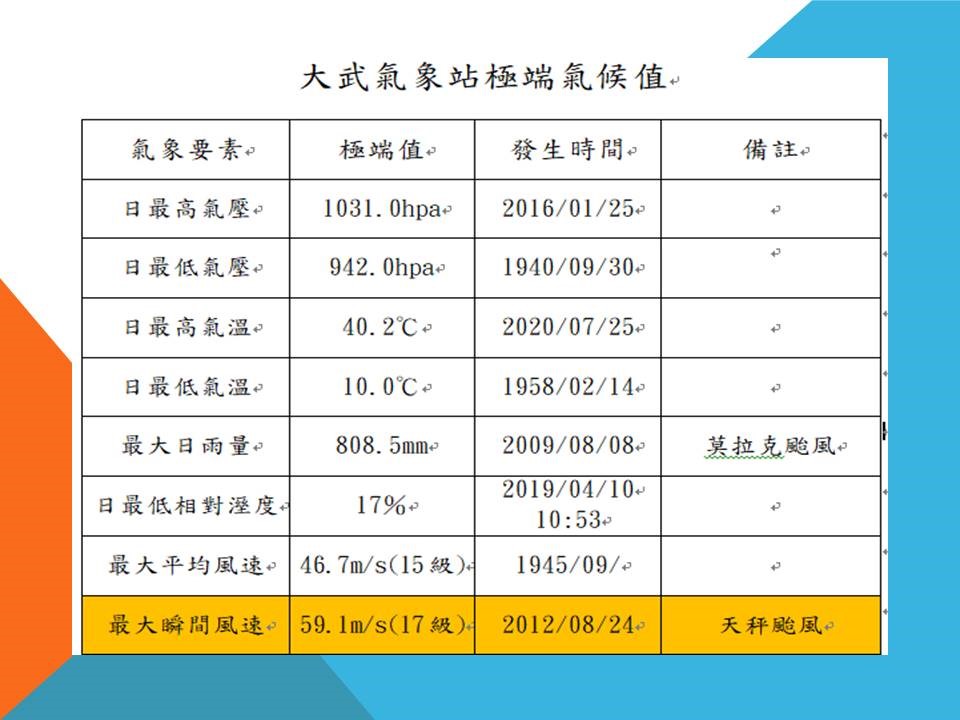

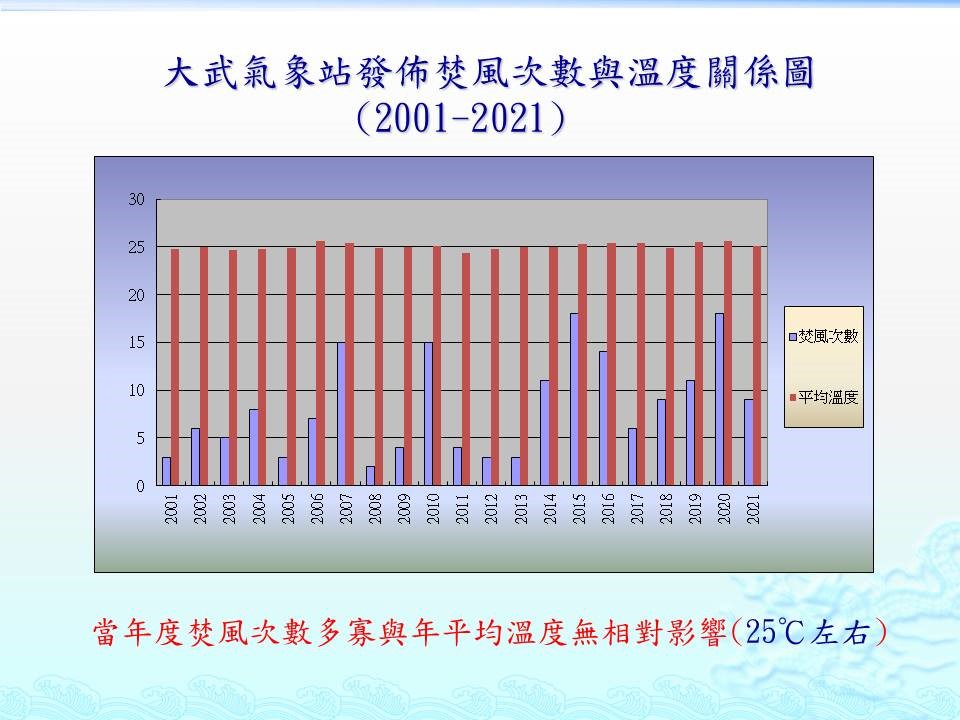

本站位於北緯22度21分27秒,東經120度53分44秒,海拔8.05公尺。地理位置在臺灣東南隅,建物主體部分的方形風力塔為日治時期少數僅存鋼筋混凝土加強磚造的建築,觀測坪距離太平洋不到100公尺,是颱風侵襲臺灣東部的前哨站,不僅登陸或擦身而過的颱風多,就連每年發生焚風的次數也是最多的,所以大武鄉真可以說是焚風的故鄉。

組織架構

本站現有員額計5人,置主任1人及職員4人。按照三等站作業標準,實施每日十一小時輪班作業。

業務內容

臺東站區:

工作項目包含主要之地面氣象觀測、天氣預報、地震觀測、物候觀測、儀器維護、氣象通信、氣象統計、資料處理、氣象服務及一般行政等。

觀測項目:

- 地面氣象觀測:

地面氣象觀測每日五次,自民國六十五年起由傳統之人工觀測更新為自動遙控觀測,編報每小時測報資料即時傳送署本部,透過網際網路提供服務。 - 天氣預報:

每日定時接收氣象署天氣預報資料,分析及研判當地區域性天氣後,提供地方性氣象服務參考。 - 地震觀測:

作業採電腦連線作業方式,即時傳送地震測報中心接收與處理。 - 物候觀測:

本站以緬槴花為觀測標的物,每日拍照、觀測記錄生長狀況。 - 自動雨量氣象系統:

配合建立臺灣地區自動雨量遙測網,加強突變天氣資訊之傳遞,本站設定為臺東區域各合作測站與自動雨量氣象系統之中繼站 ,負責該區域之豪雨預警守視工作,接收及傳遞即時測報資料。 - 氣象資料統計:

本站目前配有電話電報傳真系統,高速電話傳真機,自動電話系統,可迅速接收並傳遞各種氣象資料。

成功站區:

地面氣象觀測:自民國104年1月1日起,利用地面氣象自動測報系統,每日定時實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度等氣象要素觀測,觀測項目均採自動化觀測,並經由氣象署網路系統,將蒐集資料及每小時電碼傳送中央氣象署,以供天氣預報及分析之需要。

觀測項目:

- 地面氣象觀測:

利用地面氣象自動測報系統,每日定時實施氣壓、氣溫、風向、風速、溼度、降水、日射、日照等氣象要素觀測,均採自動化觀測,並經由署內網路系統,將蒐集資料傳送本署,以供天氣預報及分析之需要,同時透過查詢工作站方式統計氣候資料。 - 海象觀測:

由於本站位於東海岸岸邊,其位置具有地理代表性,故設置數種海象觀測儀於成功鎮沿岸。觀測海象項目主要有波浪與潮位觀測,波浪觀測儀器為浮球波浪儀位於三仙台附近海域,其所測得的資料送回海象氣候組。另外,潮位站則設置在毗鄰本站之新港漁港,此為新一代自動水位觀測系統,在音波測距技術上有新的突破,可觀測到天文潮與氣象潮等資訊。故本站既是綜觀氣象站,亦是海岸氣象站。 - 大氣物理化學觀測:

本站目前觀測項目有紫外線指數觀測儀器。另外,本站亦接受中央大學物理所委託,量測濕沉降之酸鹼值,並蒐集乾濕沉降之樣品,以提供大氣懸浮物質之研究採樣。 - 地震觀測:

本站設有S-13速度型地震儀、SMART24強震儀,遇地震時,即時將測得的數據傳送本署地震中心,以供研判發布地震消息。

大武站區:

觀測項目:

- 地面氣象觀測:

利用地面氣象自動測報系統,每日定時實施氣壓、氣溫、溼度、風向、風速、降水、日射、日照、地溫等氣象要素觀測,均採自動化觀測,並經由署內網路系統,將蒐集資料傳送本署,以供天氣預報及分析之需要。 - 地震觀測:

本站設有SMA1強震加速度儀、A-900強震儀,遇地震時,立即傳輸本署地震中心,以供研判發布地震消息。

基本資料

臺東站區基本資料:

| 測站名稱 | 站號:46766 | 站名英譯:Taitung(縮寫:TT,TN) | 測站種類:三等氣象站 |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:121°08'48" 北緯:22°45'15" |

海拔高度:8.99公尺 氣壓計海拔高度:9.7公尺 |

建站日期: 1901.01.01 |

| 通信地址 |

臺東市大同路106號 tt46766@cwa.gov.tw |

電話號碼: 089-322139 |

傳真號碼: 089-311248 |

| 定量觀測項目 | 溫度、溼度、氣壓、氣壓趨勢特性、氣壓變量、極端溫度、降水量、風向風速 | ||

成功站區基本資料:

| 測站名稱 | 站號:46761 | 站名英譯:Chengkung Branch(縮寫:CK) | 測站種類: |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 東經:121°21’55” 北緯:23°5’57” |

海拔高度:33.507公尺 氣壓計海拔高度:37.3公尺 |

建站日期:西元1940年1月 |

| 通信地址 | 臺東縣成功鎮公民路84號 | 電話號碼:089-851038 | |

| 定量觀測 | 溫度、溼度、氣壓、氣壓趨勢特性、氣壓變量、極端溫度、降水量、風向風速 | ||

大武站區基本資料:

| 測站名稱 | 站號:46754 | 站名英譯:Dawu (縮寫:DW ) | 測站種類: |

|---|---|---|---|

| 測站位置 | 經度:120.9037889 緯度:22.355675 |

海拔高度:8.1公尺 | 建站日期:1940年 |

| 測站地址 | 96541臺東縣大武鄉大武街115號 | 電話號碼: | 傳真號碼: |

| 觀測項目 | 雨量、氣壓、氣溫、風速、風向、溼度、陣風、總日照時數、紫外線 | ||

本站位置

歷史記憶

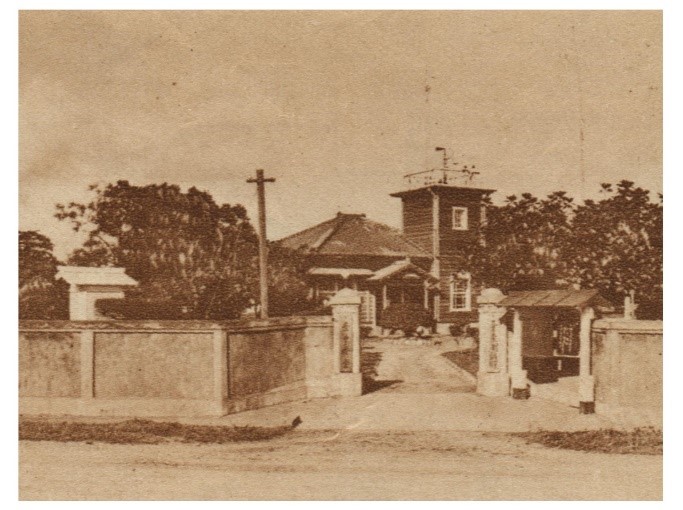

臺東站區歷史記憶:

1901年1月1日臺東測候所開始氣象觀測

日本政府1901年1月1日借用臺東廳充當辦公室開始觀測,創下東部氣象觀測的先聲;當時臺東測候所隸屬臺灣總督府民政局通訊部海事課,第一任所長為技手小野歧。

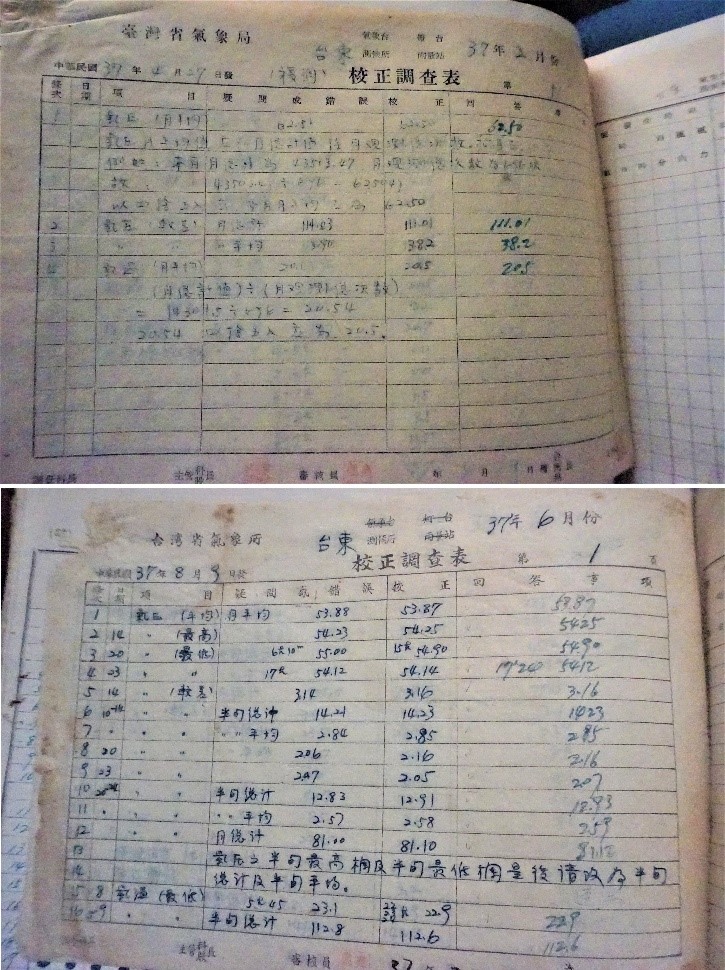

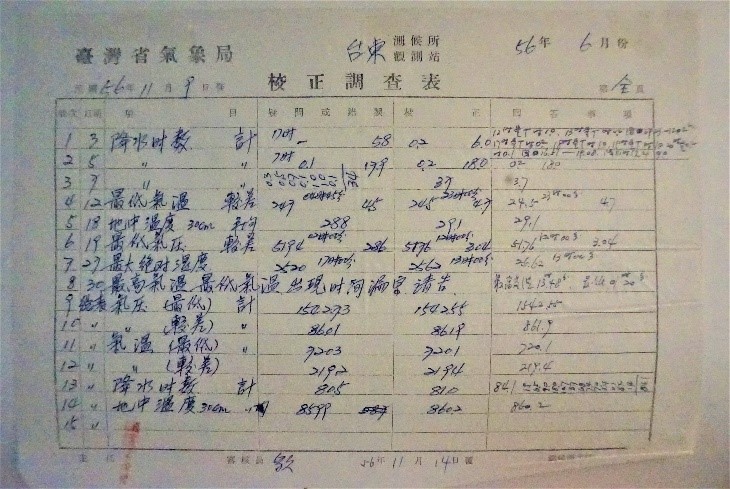

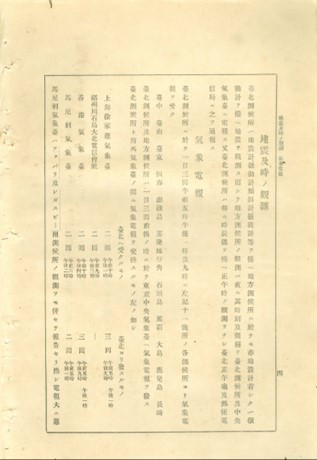

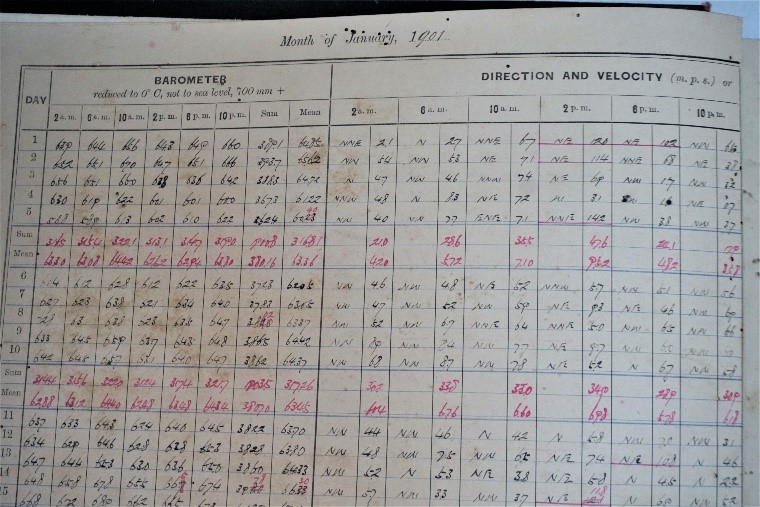

測候所開始觀測時,於每日上下午2時、6時、10時共進行6次氣象觀測,項目包含氣壓、氣溫、溼度、風、雨、雲、日照時數等,也於特定時刻進行地中溫度、蒸發量觀測。此外為發送氣象電報,還進行每日上午5時、下午1時及9 時共3次額外觀測;當有特殊天氣時(如颱風期間),則需進行臨時觀測。

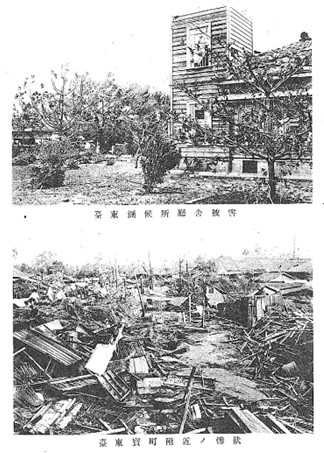

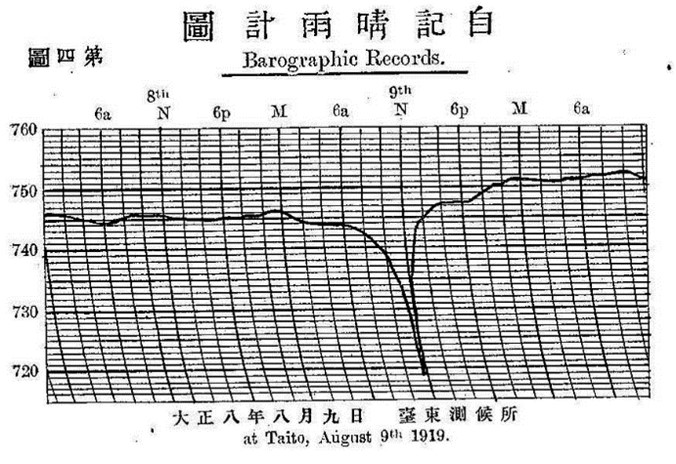

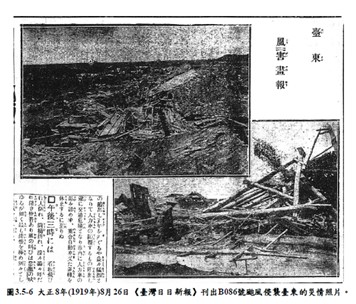

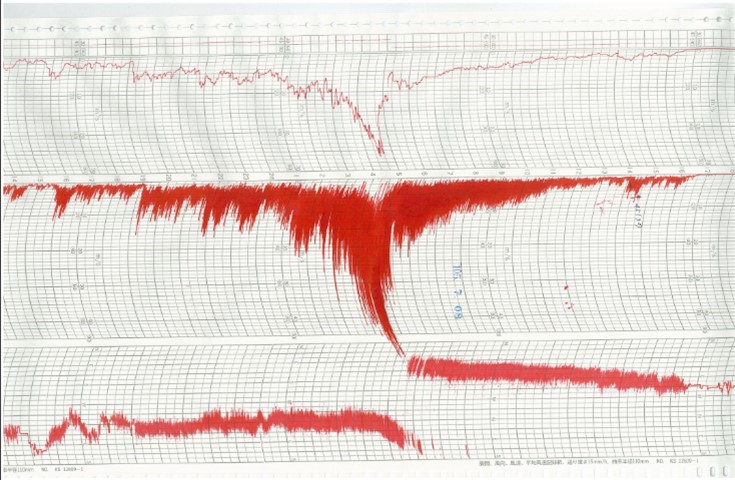

1919年8月9日颱風重創臺東事件

1919年8月9日B086號颱風侵襲臺東,僅僅兩個多小時就造成臺東市區大部分的房子全毀。期間臺東測候所的風力塔被強風損毀,無法紀錄到當時颱風真正的最強風速,後續依氣壓的突降幅度去間接推測,最強風速應有80m/s(經校正後為56m/s,相當於16級風)以上。

以下為當時紀錄之詳細經過(摘自1919年臺北測候所颱風報告中的臺東測候所颱風報告):11時的時候氣壓突然低到730.8 mmHg(974.3 hPa),風速到達了32.8 m/s(經校正後為23m/s,相當於9級風),並持續變強,過不到5分鐘風速就到達了44 m/s。11時20分的時候,測風力的風力塔直接被吹到隔了10間房子遠的地方,所以無法測到當時的最大風速。風向從北北東轉變到東北風,樹木直接被吹倒,房舍屋頂上的瓦片被吹來吹去,直接砸到屋子。在這一小時裡能一直聽到瓦片在砸爛各種東西的聲音,當時悲慘的樣子實在是無法表達得出來。中午11時45分到達了最低氣壓719.0 mmHg(958.6 hPa),推測當時最強風速應有80 m/s(經校正後為56m/s,相當於16級風)以上。強風之後氣壓開始緩緩上升,風向從東北風轉變成東風,再轉變成東南東風,風速也逐漸減弱。

尼伯特颱風期間臺東氣象站風力塔傾斜事件

2016年7月8日清晨尼伯特颱風中心從臺東縣太麻里鄉登陸,臺東氣象站於同日04:37測得破歷史記錄之最大風速57.2m/s(17級風)。

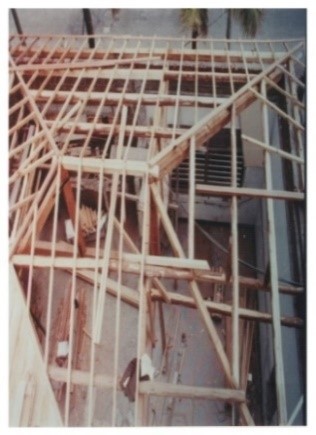

受尼伯特颱風影響,導致站區內於2012年建造之14米風力鐵塔傾斜、自動雨量系統接收天線、風向風速故障、雨強外罩破裂、溫度溼度儀T型桿傾斜、天空儀無法連線等損害,其中以風力鐵塔傾斜為最大損害。同年7月10日上午天氣轉好,檢校中心派人到站協助處理,將風力鐵塔利用大型吊具拆卸,風力儀器移往舊風力塔上,繼續進行觀測任務,並處理其餘受損儀器狀況。目前拆卸完成之風力鐵塔暫時放置於臺東氣象站辦公站房後方空地,風力儀器則於西元1953年建造之舊風力塔上正常運作中。

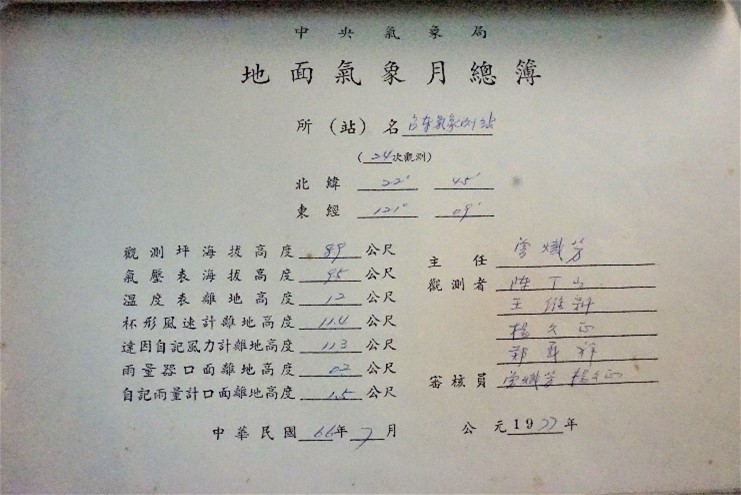

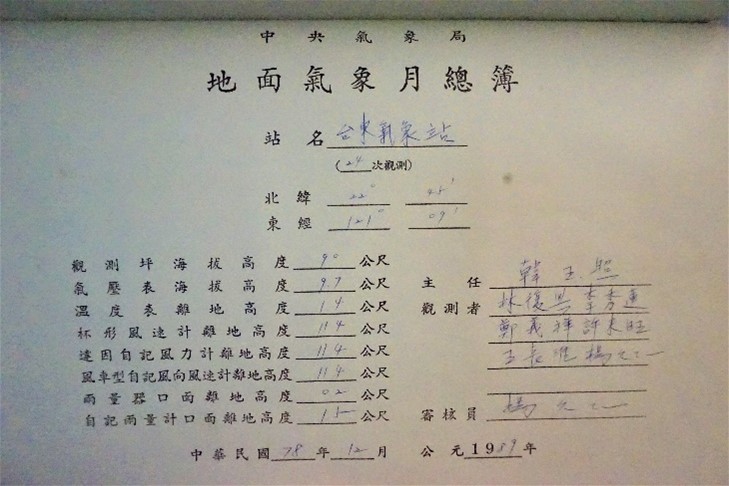

成功站區歷史記憶:

黑木所長的初體驗

黑木長二,日治時期新港出張所的所長(1942年8月10日至1944年),在回憶錄《追憶》中,描述了他對新港出張所的印象:

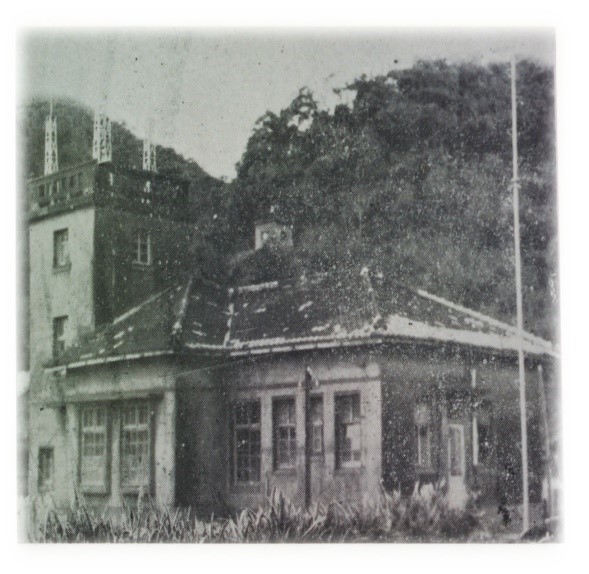

「昭和17年8月10日,我被任命為所長。千坪以上的出張所,位於遠離市區的高地上,在這廣闊的正前方(南側),是一望無際的太平洋,承載著波浪中滑行的漁、貨船。辦公廳舍比觀測坪高,宿舍的位置就更高了,水田環繞在出張所四周,有原住民正在耕作。」

在影像紀錄得來不易的1940年代,黑木所長的文字在腦中產生的圖像,既清晰又完整。80年後的2022年,除了站前那片濃郁的森林取代了乏人耕種的水田,成功站區的景致並無太大變化。

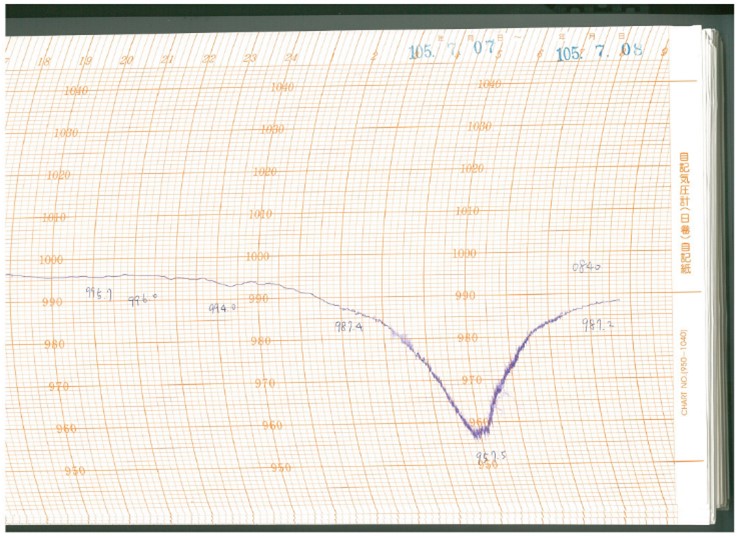

罕見經歷中的罕見作為

在《地面氣象觀測作業規範》裡有提到:「當颱風來臨時,估計氣壓可能降至自記紙底線以下時,可預先將筆尖提高,期能有完整之資料……」。一般平地的空盒氣壓記錄紙最低可量到940hPa,或者715mmHg(約953hPa),能遇到如此低的氣壓,實屬不易。在1945年9月 2日曾有一個颱風在新港(成功)附近登陸,觀測員就遇上了氣壓低於記錄紙的狀況。

當時的觀測員就依照作業規範,在氣壓極低的”非常時期”,將筆尖調高X單位,待”非常時期”過後,再將筆尖調回X單位,繼續記錄。事過境遷後,再把”非常時期”臨摹至原來位置。這樣就可以得到颱風在新港(成功)附近經過時,完整詳盡的氣壓紀錄。

觀測自動化後,此類小技巧已逐漸不需要,或者被人淡忘,即使在前自動化的古典觀測時代,颱風中心將近,風強雨驟,手忙腳亂之際,絕大部分的觀測員都忙著密集觀測(以福丁氣壓計定時觀測氣壓),而忘了一點點聰明的小動作,就能增加極端天氣資料的完整性。

1945年9月,在新港出張所有6位觀測者,「觀測藝術家」就在其中。

全臺獨一無二的公車站牌―「測候所」

全臺公車站牌以氣象機構為名的只有兩處,一處位於臺北市陽金公路上,竹子湖氣象站下方的「氣象臺(Central Weather Bureau)」公車站牌;另一處則在臺東縣成功鎮公民路上,成功站區外的「測候所(Weather Station)」公車站牌。

數十年前,「測候所(Weather Station)」公車站牌位於站區大門口附近,緊鄰太平洋,因為此處海岸侵蝕嚴重,公車路線遂往內陸遷移,測候所站牌也跟著遷移約200公尺。

於1976年官方已廢止的「測候所」名稱,依然存在東海岸的角落,經過了四十幾年,老一輩的鎮民仍然稱呼此地為「測候所」。如果以純觀測的角度,「測”候”所」這個名稱似乎更符合目前氣象署所使用的「地面氣”候”測報系統」吧。

大武站區歷史記憶:

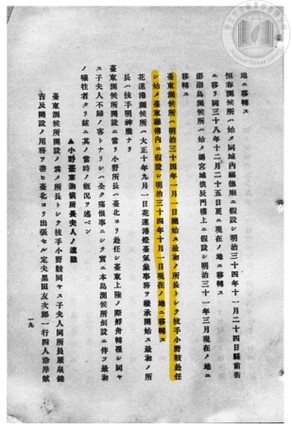

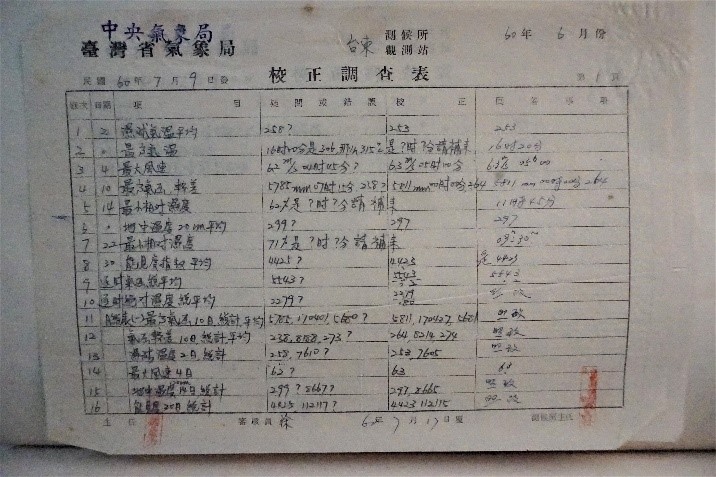

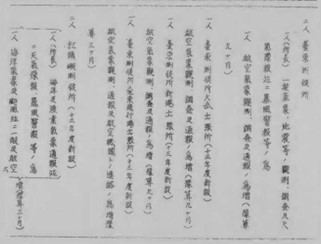

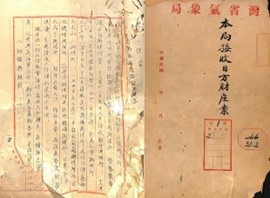

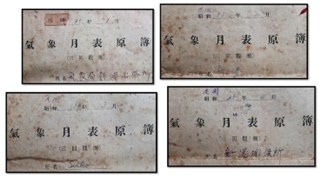

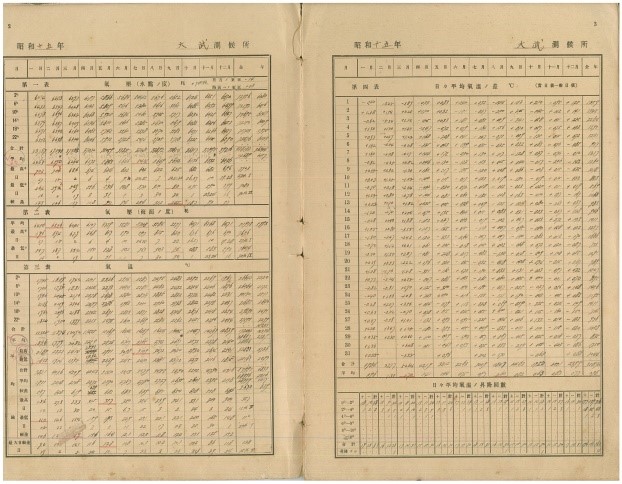

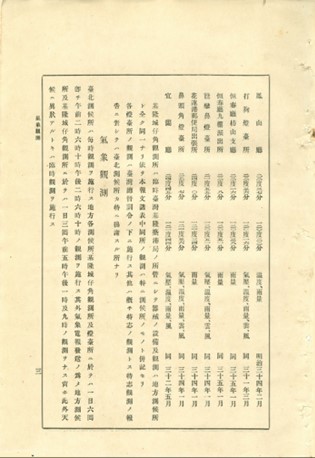

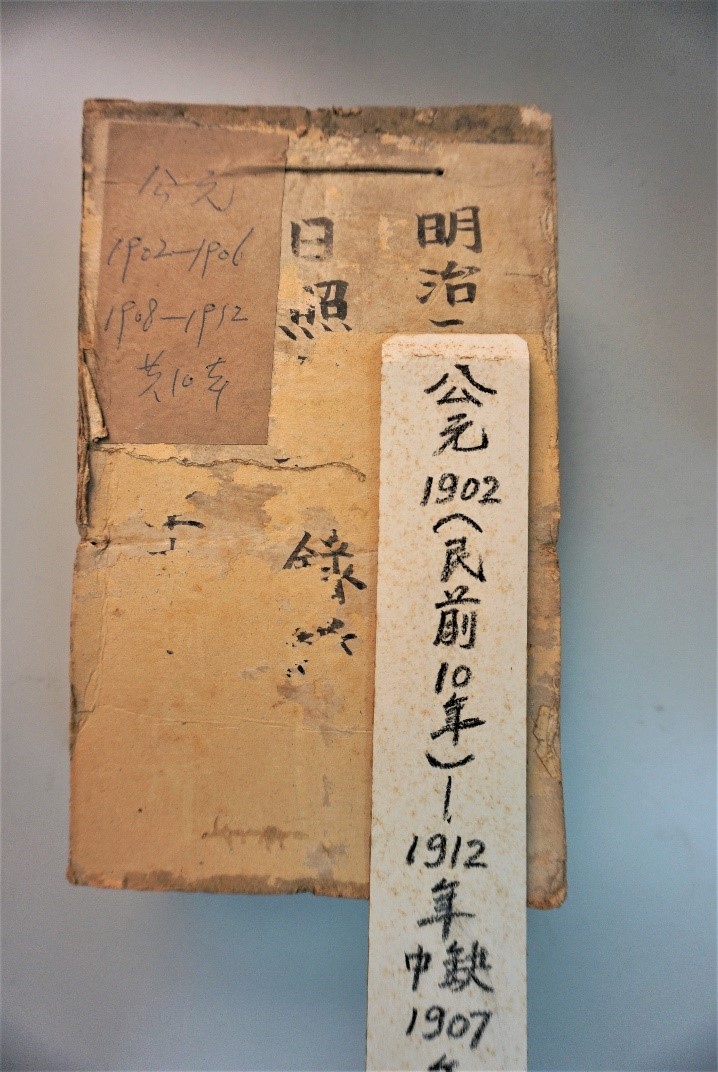

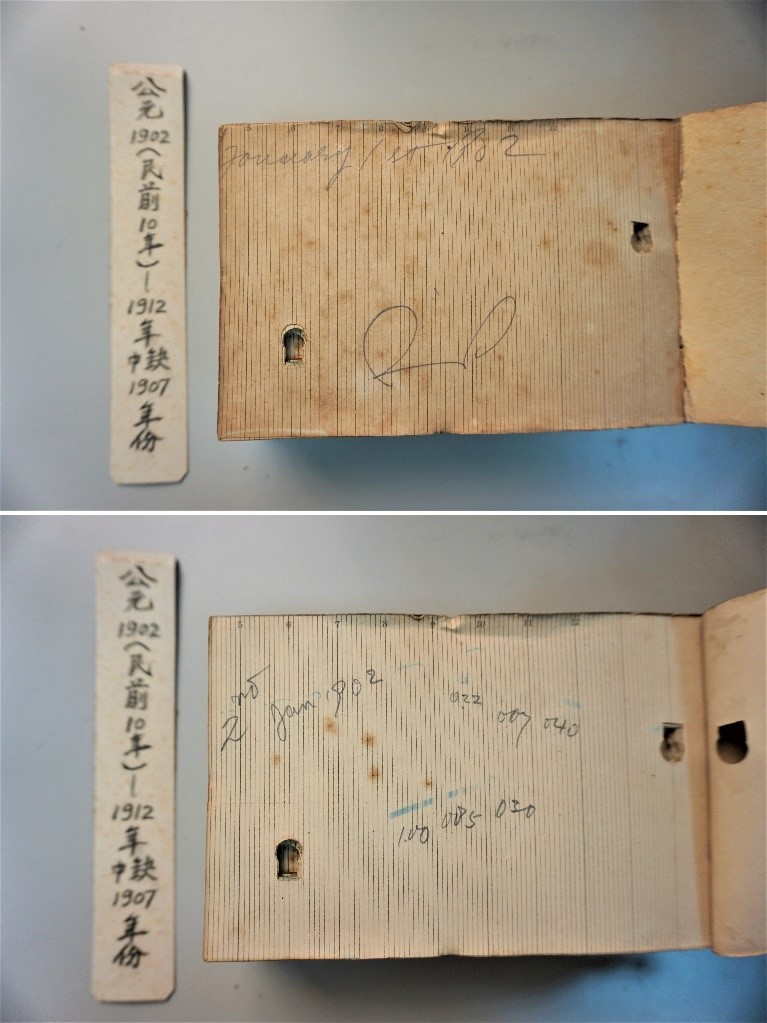

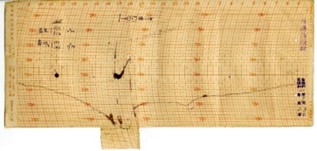

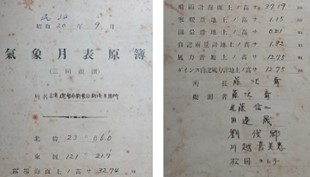

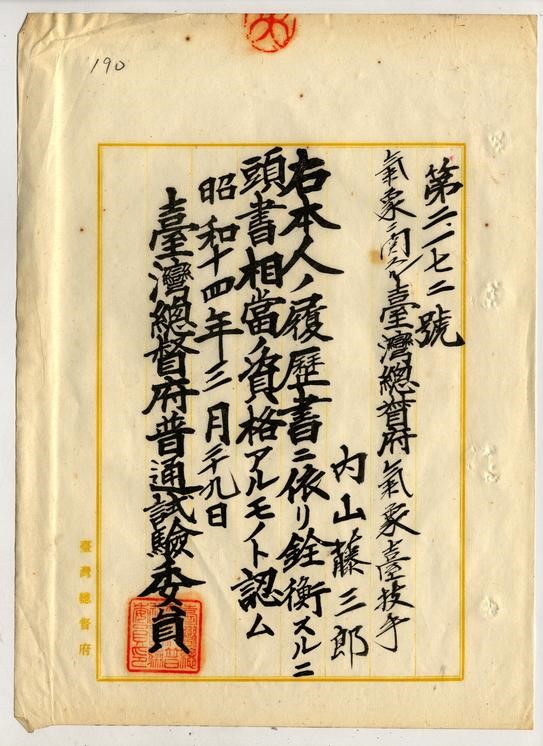

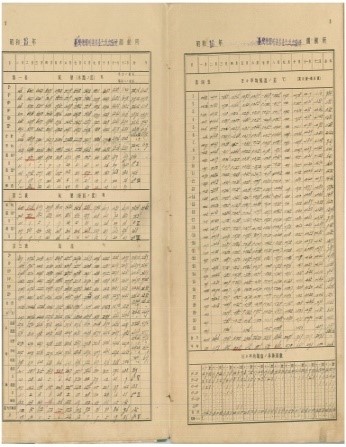

「大武出張所」首任所長任命文及1941年觀測資料

1939年3月29日臺灣總督府任命內山藤三郎為氣象臺技手,隔年1940年1月即擔任「大武出張所」首任所長。「大武出張所」於1940年1月1日開始進行每日上午、下午2時、6時及10時共6次觀測,項目包含氣壓、氣溫、溼度、風向風速、雨、雲等。1941年氣象觀測資料可清楚看到「臺灣總督府氣象臺大武出張所」字樣。

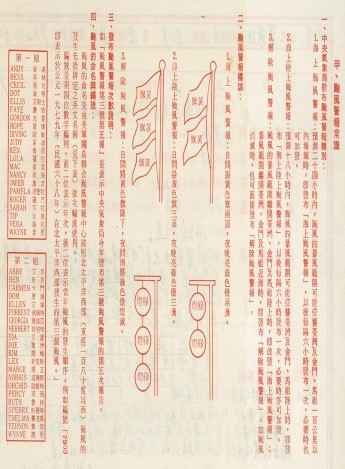

1969年颱風警報信號改為黃旗和綠燈

臺灣最早的颱風警報信號可追朔至清國時期同治年間,英國人在慕德醫院屋頂懸掛風雨色旗。日治時期,在1897 年初次制定暴風警報信號,為圓球和圓錐形式,1939 年改為筒狀形式。二戰後沿襲日治後期信號,但經過更改顏色、數量等,1968 年更改為旗幟形式,也是目前在氣象局前輩口中較常提到的形式。1969 年颱風警報單改成橫式排版,颱風警報單正面的內容依然沒有改變,但背面之颱風警報信號更改為黃旗和綠燈表示。直至 2002 年,因通訊發達且多元,才正式廢止氣象站懸掛颱風信號。(摘自颱風警報信號與傳遞之百年演進)

海上颱風警報:日間掛黃色旗兩面,夜晚亮綠色燈兩盞。

海上陸上颱風警報:日間掛黃色旗三面,夜晚亮綠色燈三盞。

解除颱風警報:日間將黃色旗降下,夜晚將綠色燈熄滅。

大武氣象站是少數目前還保有信號燈及信號燈開關的氣象站。

歷年最強風災

2012年8月24日上午3時30分,本站遭遇歷年最大17級強陣風(天秤颱風), 辦公廳舍屋頂集水槽被強陣風吹起,導致廚房及主任辦公室積水,圍牆倒塌,作業室、值日室及會議室漏水,多處玻璃破裂, SSB天線掉落,停水停電……。

全臺人工氣象站史上最高溫紀錄