數值資訊組 (Numerical Information Division)

單位沿革

數值資訊組的前身「氣象資訊中心」成立前,為了配合氣象局「預報電腦化計畫」先於1976年成立「電子計算機中心」執行數值天氣預報發展。在1983至1989年間配合國家經濟建設十年計畫,成立「臺北資訊測站」執行「氣象業務全面電腦化第一期計畫」,當時的台北資訊測站分設5課:系統控制課、電腦操作課、資料管制課、應用軟體課及服務課。1989年8月1日改名為「氣象資訊中心」,並於2000年增設網路管理課與數值預報課2課。

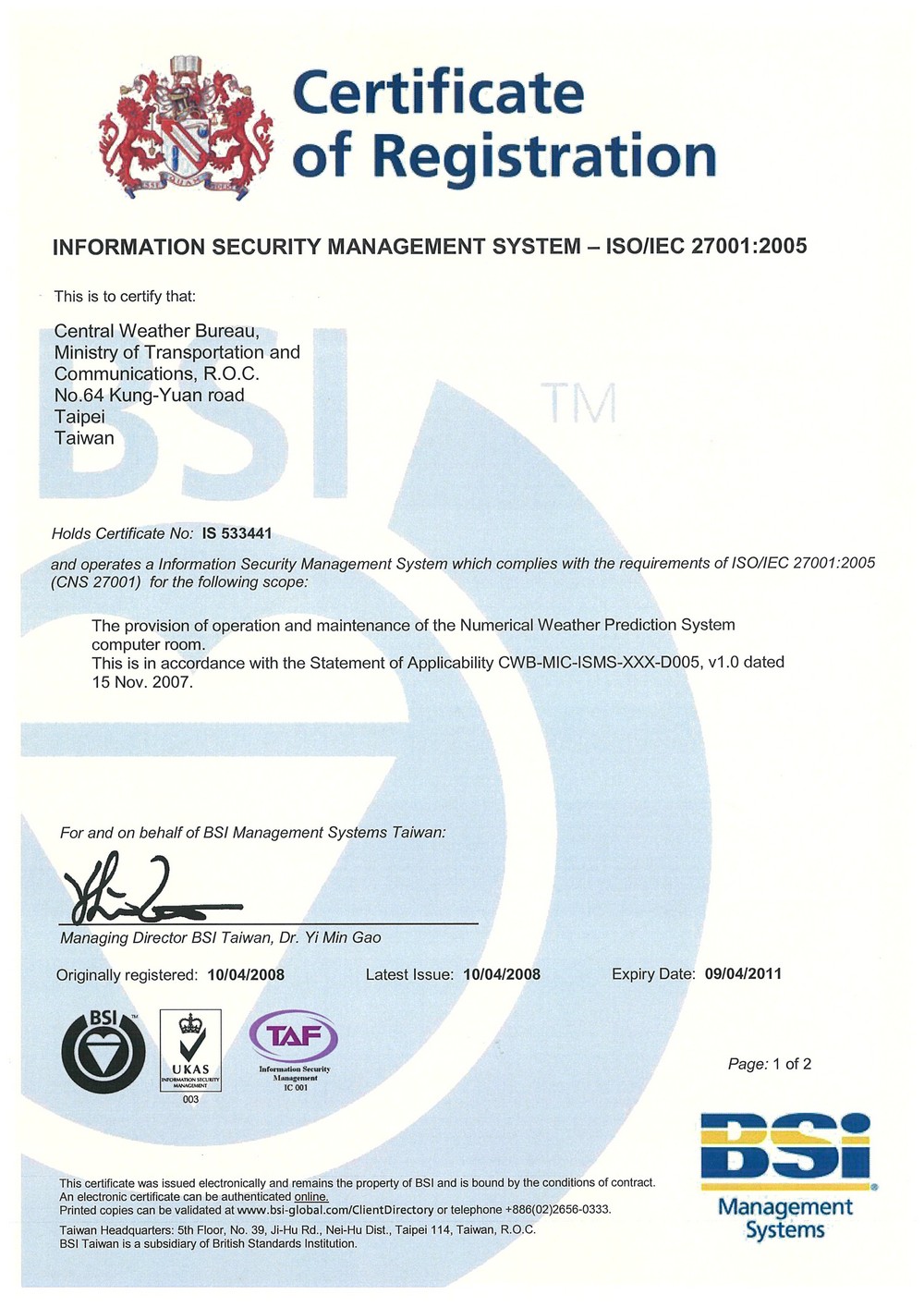

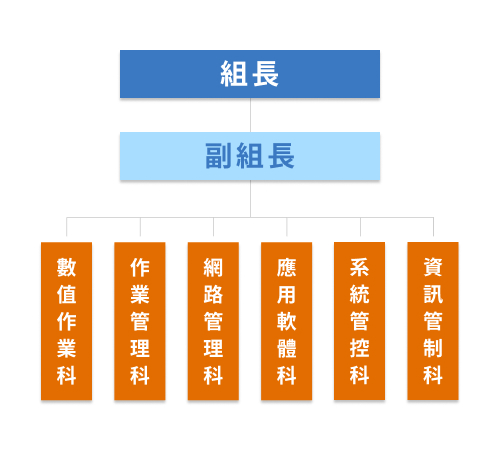

2023年9月15日,配合組織改造,改組為「數值資訊組」,分設6科:系統管控科、應用軟體科、資訊管制科、作業管理科、網路管理科、數值作業科,持續相關工作,包含:積極規劃與協調推動氣象業務電腦化之建置計畫,除了引進國際成熟先進的氣象科技作業技術、發展建置現代化氣象作業系統、提升氣象作業能力及資訊服務效能外,並負責資訊基礎建設及資訊安全規範的推動,提供安全無慮之資訊系統研發與作業環境。此外,亦推動建置氣象署行政作業電腦化系統,以簡化行政作業程序,提升行政作業效率。

數值資訊組

成立「台北資訊測站」,分設5課:系統控制課、電腦操作課、資料管制課、應用軟體課及服務課。

更名為「氣象資訊中心」,進行數值天氣預報技術及作業。

增設網路管理課與數值預報課二課。

執行「氣象資訊之智慧應用服務計畫(I)」。

配合組織改造,改組為「數值資訊組」。

組織架構

聯繫窗口

李小姐(02)-2349-1264

業務內容

主要業務:

- 數值天氣預報作業與維運

- 行政資訊系統之發展與維運

- 氣象資訊服務系統發展與維運

- 氣象資訊基礎建設

系統管控科

- 電腦硬體與作業系統管理、維護及應用事項。

- 作業硬體資源運用狀況統計、分析、調整及估算事項。

- 本署資訊設備統籌管理及規格需求擬定事項。

- 電腦系統教育與在職訓練計畫之擬訂及執行事項。

- 資通訊新技術研究導入及通報發表事項。

- 資訊討論會及各項會報之召開事項。

應用軟體科

- 電腦應用系統之規劃、分析、設計、建置及維運。

- 電腦應用系統各式規格訂定與推廣。

- 電腦應用系統之維護。

- 電腦應用系統標準作業流程之製定及更新事項。

- 電腦應用系統文件之撰寫、維護及更新事項。

- 電腦應用系統教育訓練計畫之擬定及執行事項。

- 電腦應用軟體外包規格及維護更新事項。

- 專案計畫與預算彙編之執行、管考及追蹤事項。

資訊管制科

- 數值預報與相關氣象資料之儲存、供應及管理。

- 數值預報與相關氣象資訊之應用及推廣。

- 本署產製氣象資料之對外供應及管理。

- 本署資料開放相關業務辦理、推廣及平臺維運。

- 本署產製之各式氣象資料之介接、收集、供應及管理。

- 本署共通性軟體採購及本組軟體授權管理。

- 本署電子資料管理相關原則訂定、修訂與推動。

- 氣象領域資料標準訂定、修訂與推動。

- 天氣預報作業輔助資訊系統之規劃、分析、設計、建立、維運。

- 與國外氣象相關機構合作事項。

作業管理科

- 數值預報作業系統作業之守視、操作、管理、產品供應等執行事項。

- 核心資通訊系統、網路及傳輸系統作業之守視事項。

- 電腦硬體與作業系統之初級維護及故障排除事項。

- 資料中心機房空調、水電之守視、初級維護及故障排除事項。

- 資料中心機房之作業維運、管理及作業安全保密執行事項。

- 資料中心機房作業手冊之編訂及修正事項。

網路管理科

- 本署與外部單位間之網路通訊線路及設備之規劃、設計、維護及管理。

- 本署網路之設計及設備維護管理。

- 網路資源分配之設計及設備維護管理。

- 網路系統安全之設計、建置、維護及管理。

- 全球氣象觀測資料之接收通訊線路管理。

- 網路與資訊通訊安全設備更新之規格擬定事項。

- 本署資訊通訊安全制度之設計、維護及管理。

數值作業科

- 數值預報系統及其相關系統之規劃、分析、設計、建置及維運。

- 數值預報系統與其相關系統文件之撰寫、維護及更新。

- 全球觀測資料之蒐集、解碼、檢定、提供、轉發及繪圖。

- 本署數值預報產品之產生。

- 國外氣象中心數值預報產品之資料或繪圖後提供。

共同事項

- 資訊業務之規劃、研究發展及改進事項。

- 資訊通訊安全制度文件之擬定及相關工作事項推動與辦理。

- 一般物品採購及行政業務之簽辦事項。

歷史記憶

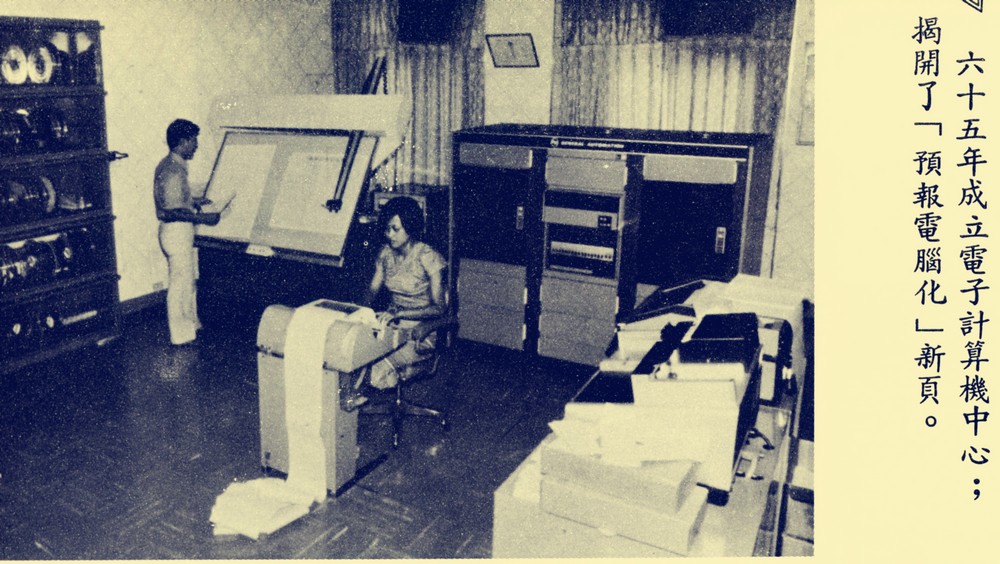

電腦的演進與回憶

葉前局長曾於氣象資訊中心30週年專訪回憶起過往說到:「當年一般電腦規格很小,都是以「K」計算,不像現在動輒上「G」的容量。以前程式都寫在卡片上,像是打卡一樣,一行指令就是一張,而且必須照著順序排列。如果弄亂或是指令錯誤,就必須在上百張的卡片裡找到、更正。過去資源少,就拿程式來說,你得在有限的90多KB記載容量中處理,每一個位置都必須計較,每一行指令也都要小心,否則修改就要代價,在事前要把所有計畫想清楚,才進行下一個步驟,這點跟現在是很不同的。」

氣象資訊中心申前主任也提到:「當時應用氣象組(今第三組)研究發展科下的電算中心裡,擁有一臺電腦,大小直逼兩個書櫃,但記憶體竟然只有48 KB!磁碟是抽取式的,儲存體是盤式磁帶。原計畫中預定添購的電腦是5.1 MIPS的大型主機,現在任何一臺手機都比這部電腦要快得多!」

氣象署藉由電腦運算能力不斷提升,讓數值天氣預報模式的準確度得到大大提高,才能不斷接近天氣的實際狀況,掌握老天爺的瞬息萬變,並以最即時的訊息傳播方式,保障民眾生命財產安全。

氣象署最早的臺美氣象預報系統發展技術合作

1990年起為引進最新且成熟的氣象作業技術,持續提高預報之準確度及作業效能,透由 駐美國臺北經濟文化代表處(TECRO)代表氣象局,與美國在台協會(AIT)所代表美國國家海洋暨大氣總署(NOAA,National Oceanic and Atmospheric Administration)下的預報系統實驗室(FSL,Forecast Systems Laboratory),6月28日簽署「臺美氣象預報系統發展技術合作協議」,從事氣象作業系統的長期合作發展工作,氣象資訊中心自該年起即擔任本案窗口迄今已有30餘年。

氣象署最早的天氣資料整合暨即時預報系統