臺灣南區氣象中心 (Southern Region Weather Center)

單位沿革

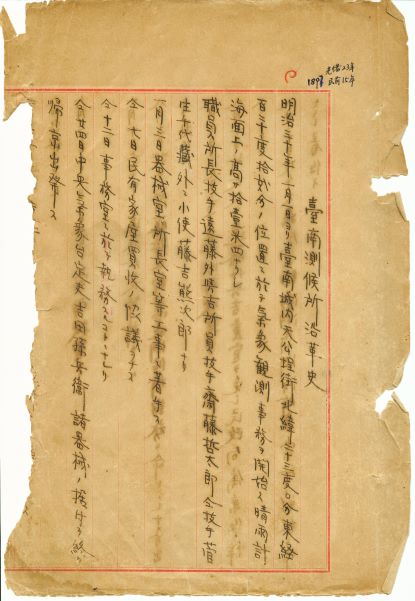

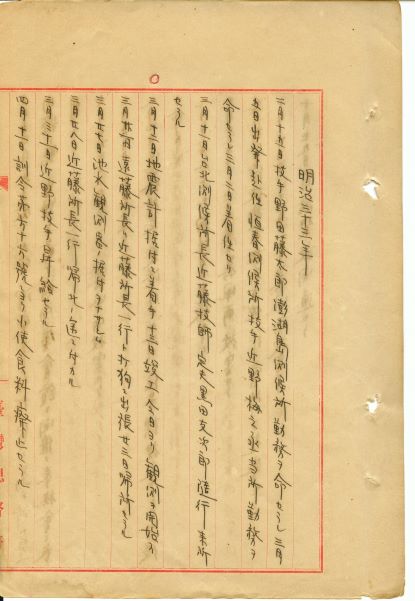

臺南位於臺灣的西南部平原上,四季氣候溫熱,是臺灣最早開發的地區,赤崁樓創建於1653年,在荷蘭時期即為行政中心,安平海關燈塔自1885年開始實施氣象觀測,亦為臺灣開啟氣象事業的先端,因此1896年2月日本中央氣象臺選派技手近藤久次郎來臺灣勘查設置測候所的合宜地點時,即被選定為5處測候所(臺北、臺中、臺南、恆春與澎湖島等)之一。臺南測候所創建時,擇址於府城七丘的最高處「鷲嶺」,此處位在府城核心區,具居高臨下與交通地利之便。臺南測候所於1897年1月1日成立,先暫租民房為臨時辦公室,開始進行氣象觀測事務,待辦公廳舍完工落成後,於1898年3月3日正式遷入。

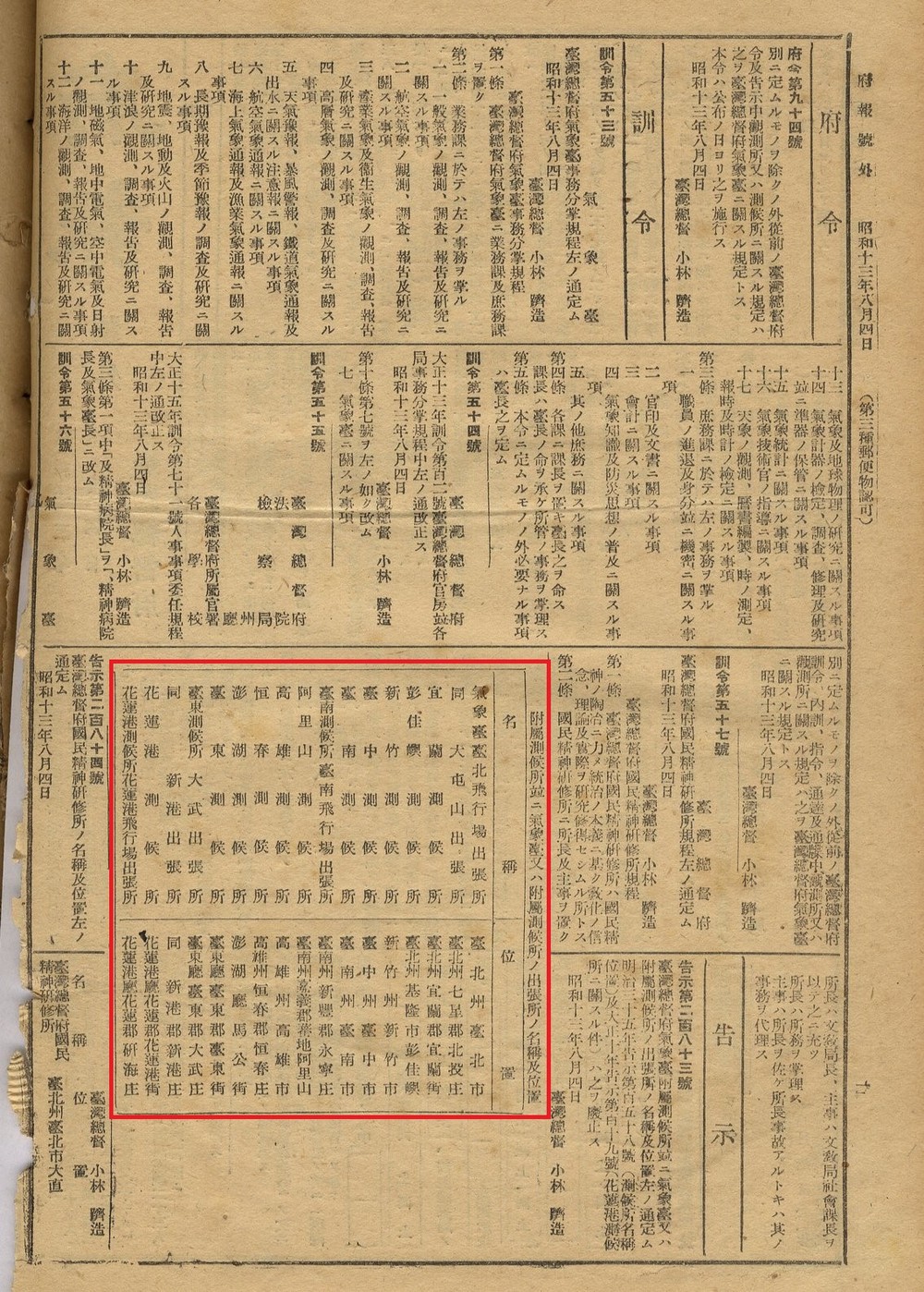

1938年為支援軍事之需要,於永康設置「臺南測候所臺南飛行場出張所」。1945年「臺灣總督府氣象臺」及所屬機構移交中華民國政府改組為「臺灣省氣象局」,「臺南測候所」改稱為「臺南氣象臺」。1947年11月更名為「臺南測候所」。

1976年11月機關名稱改為「臺南氣象測站」,1977年9月於南側新建二層樓辦公廳,隔年1月完工,1989年更名為「臺南氣象站」。

交通部中央氣象局為提昇南部地區氣象服務品質,並加強臺灣南部地區地震及氣象監測能力,遂決定在臺南氣象站原址興建「臺灣南區氣象中心」。為新建辦公大樓,1991年先行於永康站區建造五層鋼筋樓房辦公廳舍,1998年5月1日起「臺南氣象站」各項業務暫時遷移至永康站區,拆除使用20餘年辦公廳及鐵塔、觀測坪等設施,並開始新建興建一棟地下2層、地上7層的辦公大樓。「原台南測候所」因其建築空間與造型相當特殊且保持完整,而極具歷史與文化參考價值,乃於1998年經臺南市政府指定為市定古蹟,此一百年歷史的古老測候所正式成為重要文化資產。

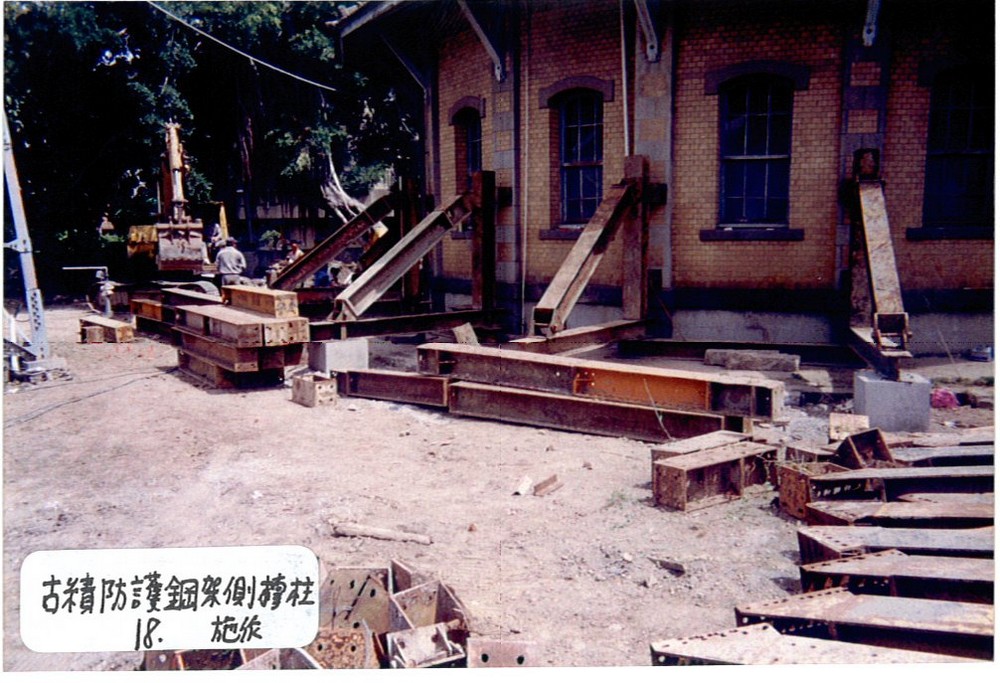

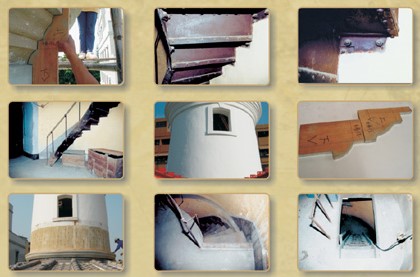

「臺灣南區氣象中心」於2001年3月16日成立,同時裁併高雄氣象雷達站及臺南氣象站,並兼管永康站區及七股氣象雷達站,辦公大樓於11月16日落成啟用,2002年12月「現代氣象科技展示場」對外開放,設有氣象、地震、天文及海象等4個主題展示區,提供民眾參觀與導覽解說。「原台南測候所」被列為市定古蹟後,歷經局部解體調查及設計施工等階段,2003年工程進行期間升格為國定古蹟,2004年底修復完成,除還原早期辦公場景外,亦陳列氣象歷史文件,同時展示與本建築修復過程物件,轉型為「氣象歷史文物展示場」,提供參觀者瞭解早期氣象運作情形及見證建築之美。因活化與再利用獲得肯定,於2009、2015年分別榮獲「第一屆文化資產保存獎」及「古蹟歷史建築管理維護優良單位」。

「臺灣南區氣象中心」持續致力於氣象防災科普推廣業務,於2016年取得行政院環境保護署「環境教育設施場所」認證,藉由氣候變遷等氣象防災與科普知識,期望提升國人環境保護意識。2017年設置「中央氣象局歷史展示」,透過珍貴的文物與紀錄,展現臺灣二甲子以來氣象歷史脈絡及氣象科技的重要演進歷程。後續亦深耕檔案,挖掘歷史,拓展開闊的科學與文化視野,於2018年榮獲「第18屆機關檔案管理金檔獎」。

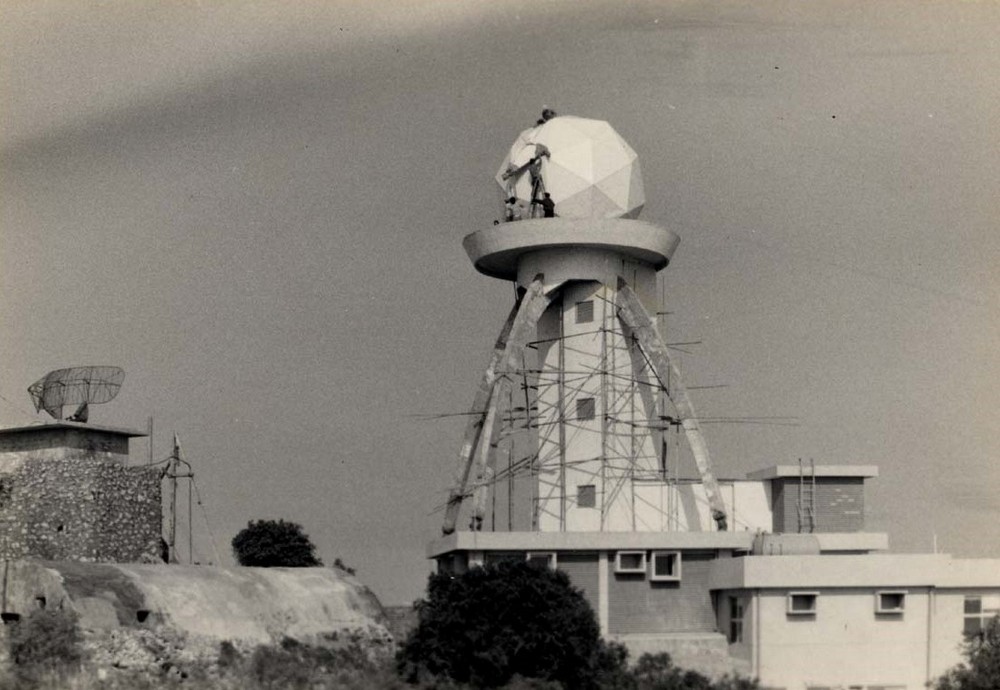

七股氣象雷達站自2002年開始觀測作業,為提升資料解析度及改善降水估計能力,於2015年執行七股氣象雷達更新遷移計畫,歷經海堤用地取得與環境影響評估、站房結構加強、建築工程及雷達儀安裝等工項,具雙偏極化都卜勒功能的新七股雷達站於2022年12月28日正式啟用。

臺灣南區氣象中心

設立臺北、臺中、臺南、恆春、澎湖島等5處測候所。

因「臺灣總督府氣象臺」改組為「臺灣省氣象局」,改稱「臺灣省氣象局臺南氣象臺」。

因「臺灣省氣象局」改稱為「臺灣省氣象所」,更名為「臺灣省氣象所臺南測候所」。

因「臺灣省氣象所」改制為「臺灣省氣象局」,更名為「臺灣省氣象局臺南測候所」。

因「中央氣象局」恢復建制,隸屬交通部,改稱「交通部中央氣象局臺南測候所」。

更名為「交通部中央氣象局臺南氣象測站」。

更名為「交通部中央氣象局臺南氣象站」,高雄氣象雷達觀測站更名為「交通部中央氣象局高雄氣象雷達站」。

永康站區新建5層辦公廳舍工程開工,1992年10月22日竣工。

臺南市政府公告「原台南測候所」為市定古蹟。

因組改,更名為「交通部中央氣象署臺灣南區氣象中心」。

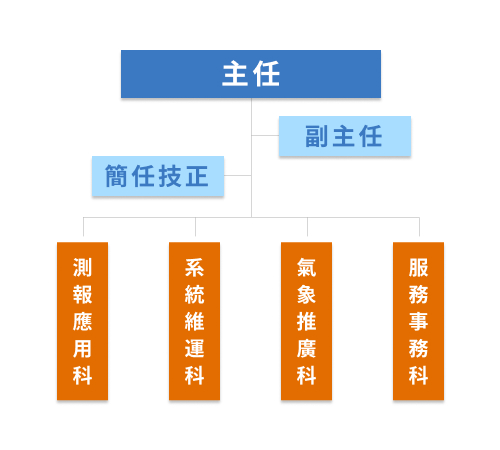

組織架構

組織架構圖-臺灣南區氣象中心

由上至下分別為「主任」、「副主任」、「簡任技正」,下方設有四個科,分別為「測報應用科」、「系統維運科」、「氣象推廣科」、「服務事務科」

聯繫窗口

曾以真 副主任(06)3459-211

業務內容

測報應用科

- 臺灣南部地區各氣象站相關資料之彙整及區域作業支援。

- 臺灣南部地區之氣象測報資訊服務、災防聯繫等作業支援。

- 臺南市氣象觀測、資料校核、監測通報、統計與保存,及設施之初級維護。

系統維運科

- 臺灣南部地區各雷達站相關資料之彙整及區域作業支援。

- 本署資料收集、數值模式計算處理、監測分析、預報執行等業務之作業備援基地規劃與管理。

氣象推廣科

- 氣象展示場之規劃、發展、維運及管理。

- 臺灣南部地區氣象、地震、天文、海象知識與相關防災常識之推廣及宣導。

服務事務科

- 原台南測候所之國定古蹟管理、維護。

- 氣象資料供應及各項氣象服務業務。

- 庶務機電維護管理。

本中心位置

- 地址臺南市中西區公園路21號

- 電話 (06)3459-234

歷史記憶

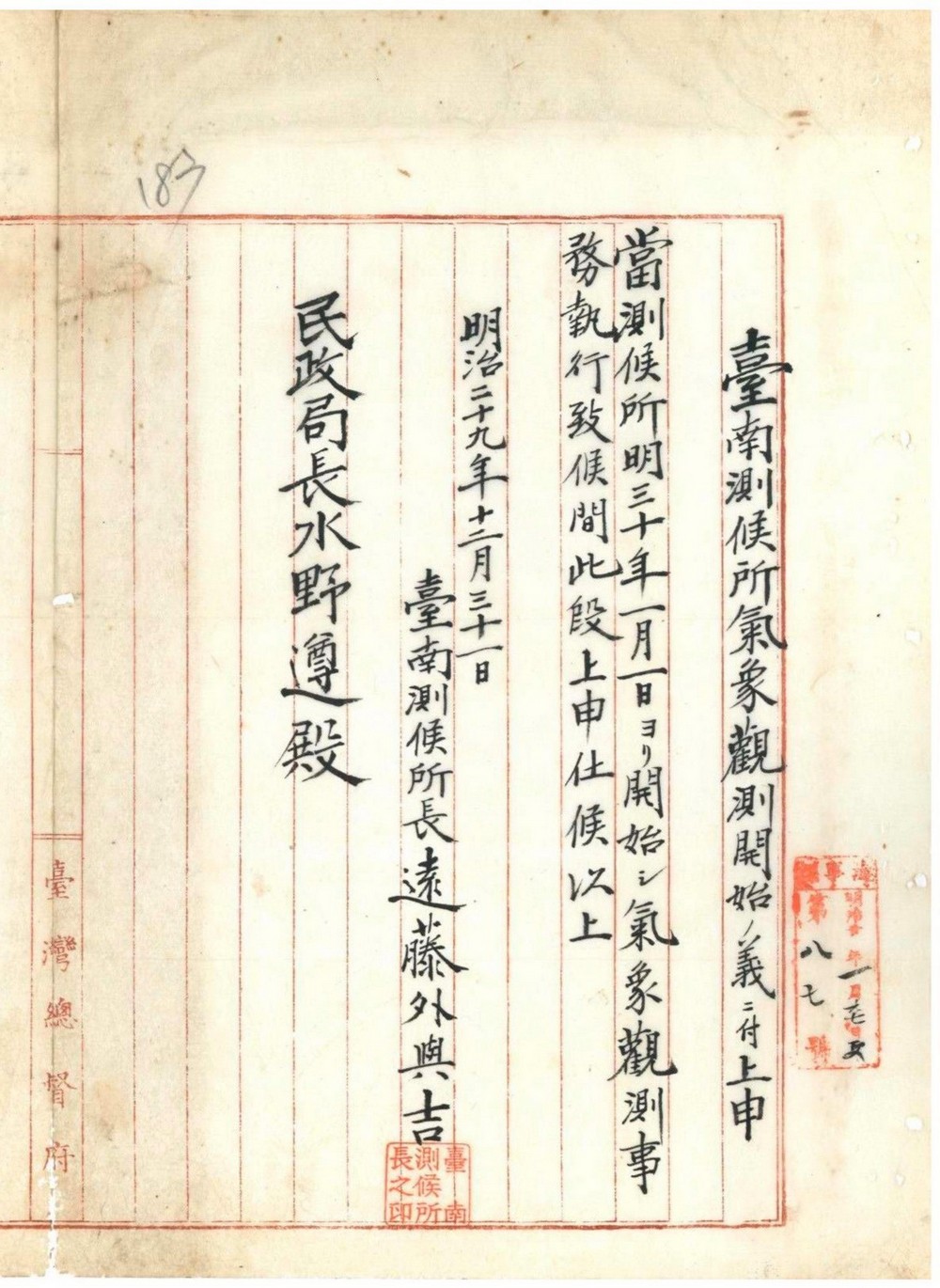

1897年1月1日臺南測候所開始氣象觀測

1897年1月1日臺南測候所成立,暫租臺南市天公埕街乙等第52號官有家屋,即原光緒舉人林鳳藻家族之「礪園」內的三落大厝,開辦「假測候所」,作為臨時辦公室並開始進行氣象觀測,為早期5個測候所當中,最遲營運者。當時第一任所長遠藤外與吉亦向民政局長稟報臺南測候所於18978年1月1日開始觀測事務一事。

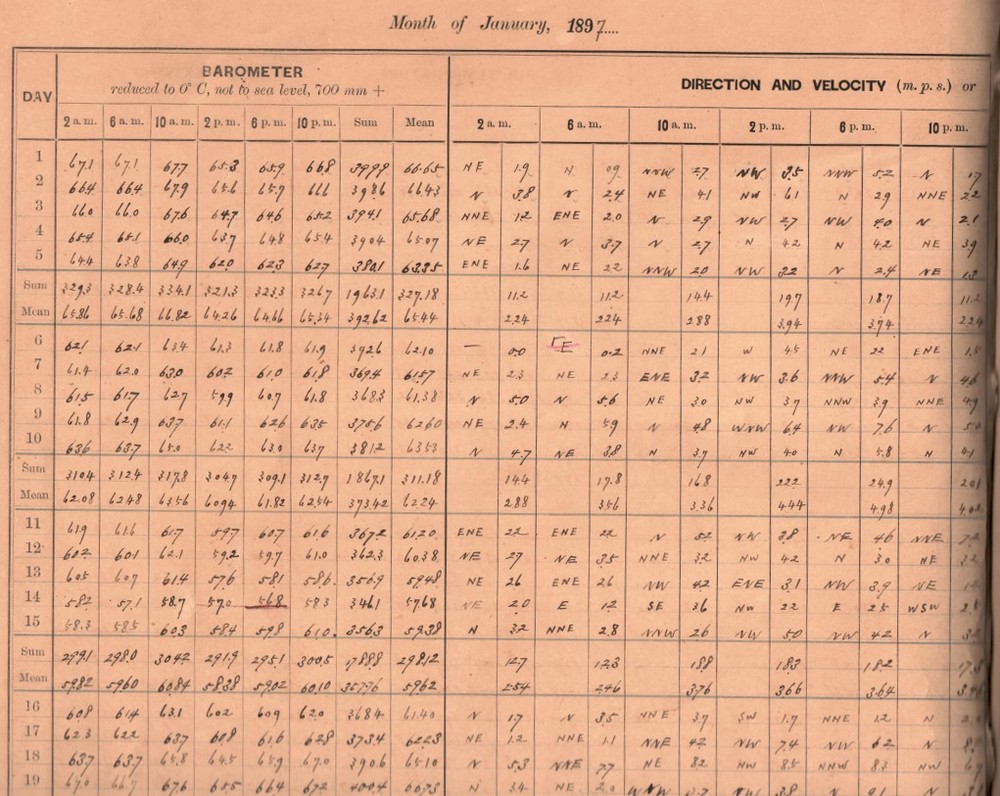

測候所開始進行觀測之際,以臺北測候所為本島之中央測候所,進行每小時觀測,臺南等4處地方測候所則於每日上午、下午2時、6時及10時共進行6次觀測,項目包含氣壓、氣溫、溼度、風、雨、雲等,也於特定時刻進行地中溫度、蒸發量觀測,並適時觀測地震。

此外,為發送氣象電報至鄰近國家,也進行每日3次(即上午5時、下午1時及9時)特別觀測;當天候異狀時(如颱風期間),則需進行臨時的密集觀測。

1898年3月3日臺南測候所入新厝

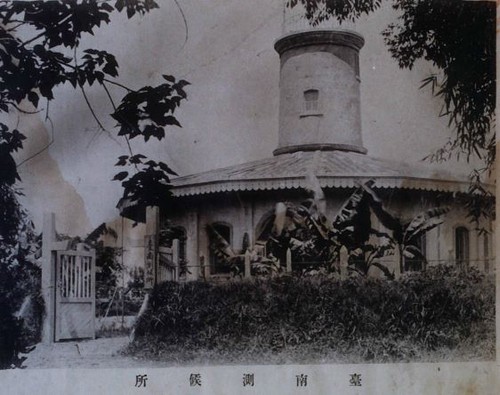

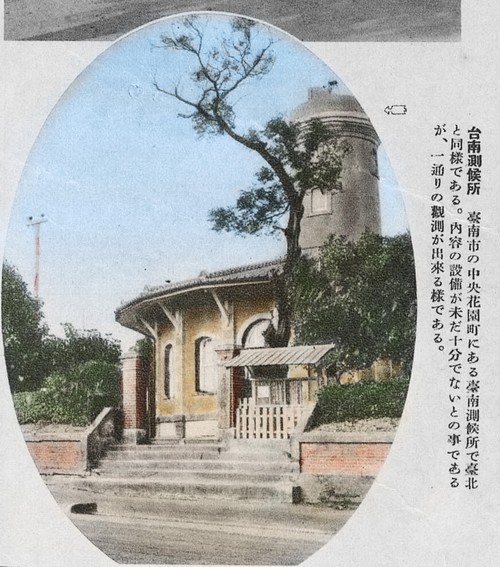

1896年臺灣總督府以「府令第21號」公布測候所初創選定設立臺北、臺中、臺南、恆春、澎湖島等5處,隨著時代變遷,至今只有臺南測候所被保留下來,堪稱東亞現存最古老的氣象建築。

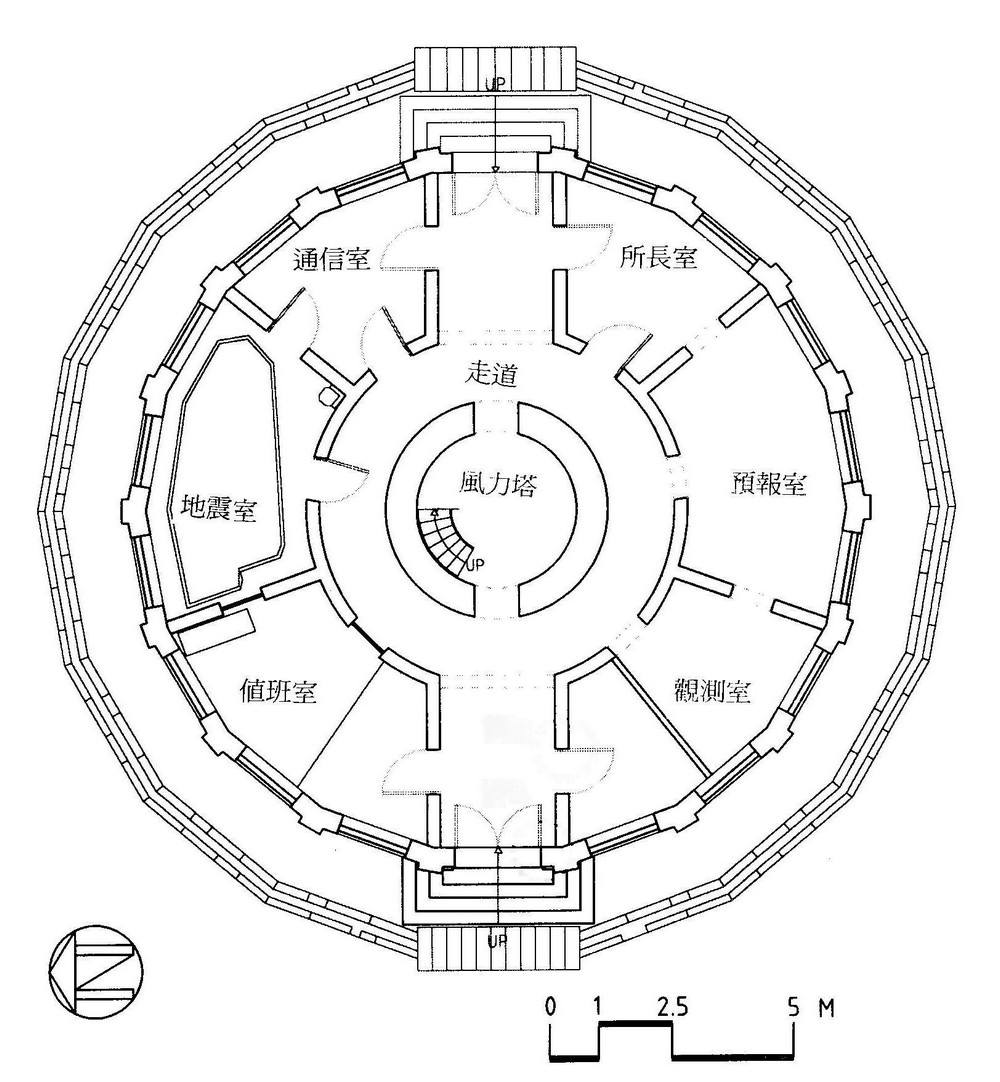

1898年2月28日完工落成的臺南測候所,於3月3日由暫租天公埕街的民房(海拔11.4公尺)正式遷入位於太平境街的新廳舍(北緯22度59分,東經120度12分),測候所地坪約50坪,當時建造費用18,313餘圓。

測候所座落於臺南「府城七丘」的最高點「鷲嶺」,有耆老述說「鷲嶺」之名,可能是這座山丘在古早時候,周邊綠水環繞生態豐富,成為位居食物鏈頂端的大型鷹科猛禽的盤據棲息地點,漢人移民墾拓臺南時,觀見此情景而據以命名;另外有種說法是「府城七丘」的整體山川形勢猶如展翅大鵬,「鷲嶺」正位於鳥首位置故而得名。測候所海拔高度14.3公尺,建築中間的白色風力塔12公尺,只要攀上塔上的風力計平臺,便能將出入安平港的船舶盡收眼底。

臺南測候所外型有著18等分放射狀與白色風力塔、內部有3個同心圓與6個作業空間,是非常獨特也極具藝術價值的氣象建築。

臺南測候所已佇立在此百年,老臺南人稱呼為胡椒管,是臺南人心中的記憶圖像,也常是傳誦歷史故事的背景畫面。

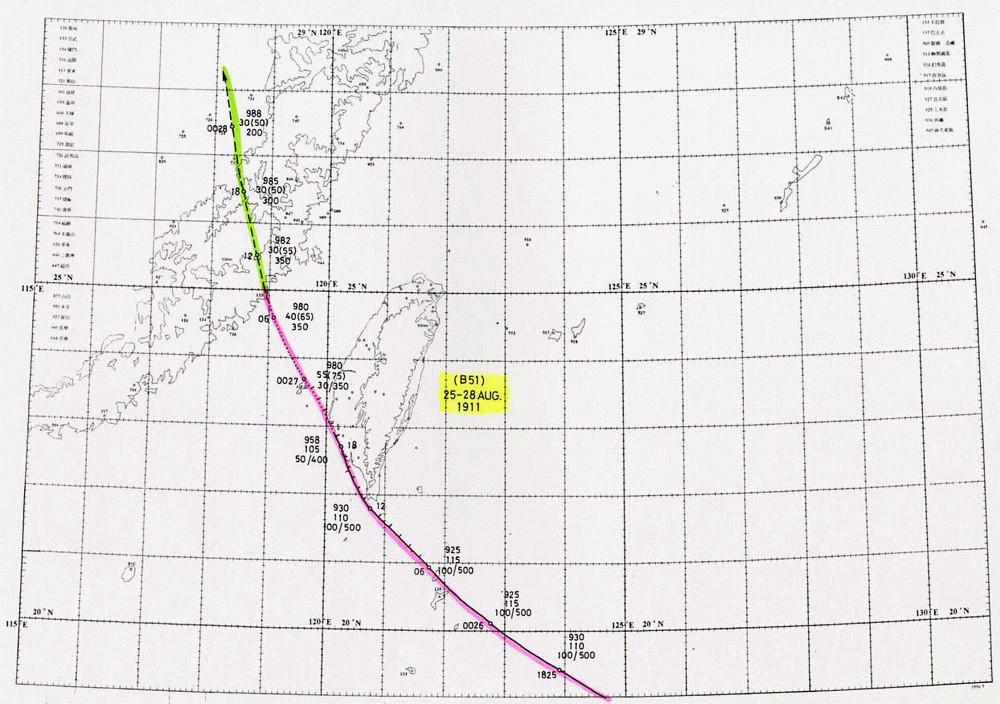

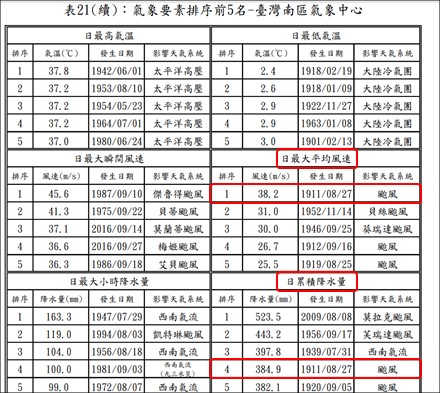

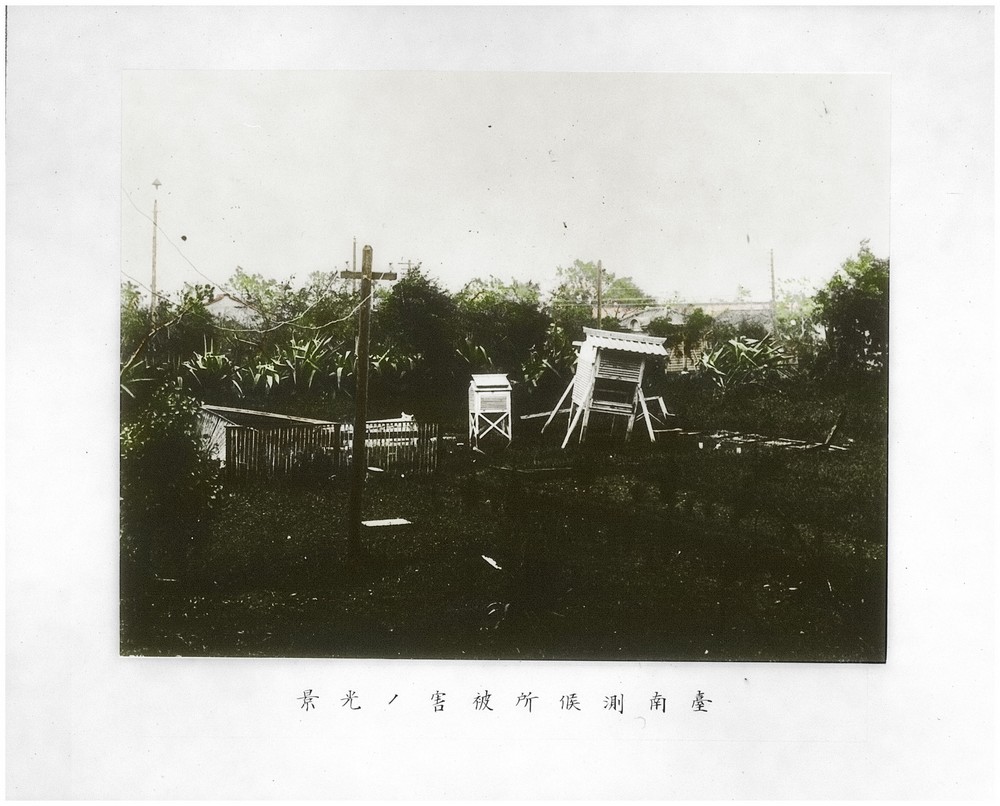

1911年臺南史上最強風災

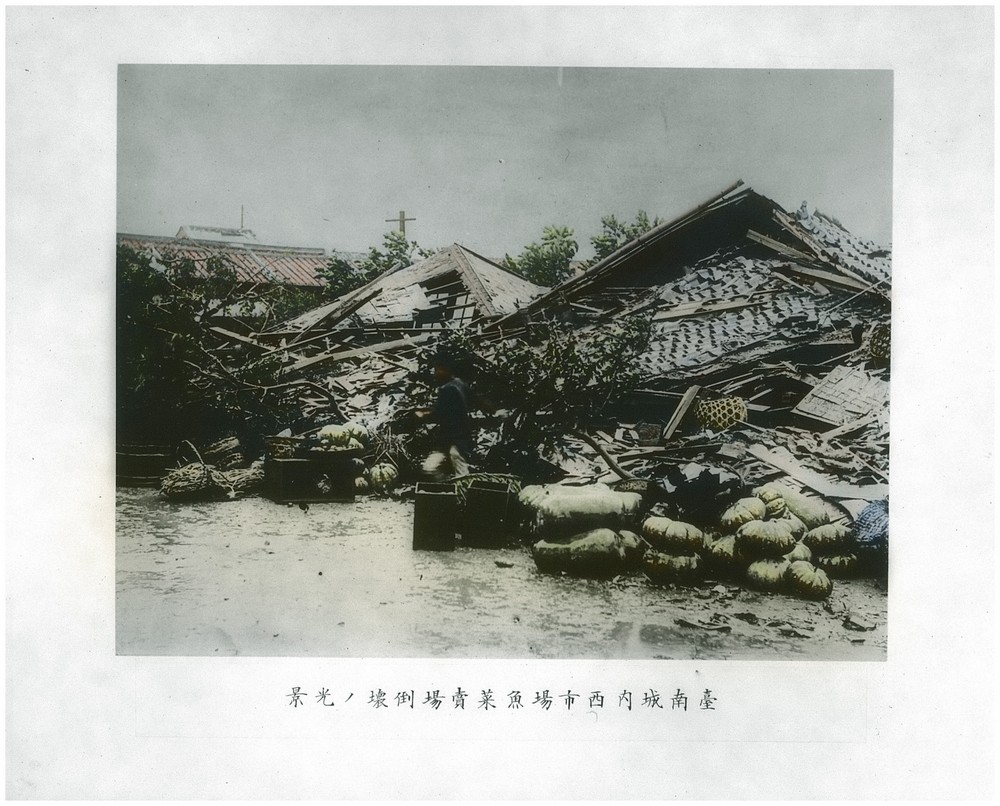

1911年8月27日颱風以非常貼近陸地的距離沿臺灣西南部沿海北上,當天清晨臺南測候所觀測到平均風速達38.2m/s(相當於13級)的強風,此風速創下臺南平均風速的最大紀錄;而當天的日雨量達384.9毫米,是臺南觀測至今日累積雨量的第4名。《臺南測候所沿革史》也記錄著8月25至27日「南部暴風雨,災情空前慘重,人畜死傷與其他損害皆甚大」。

臺南市區的災情包括臺南廳部分辦公廳舍全毀、民生重心的西市場全部倒塌、電信中斷、鐵路不通等,人員傷亡、農田損失更是龐大。當時報紙報導生動描述了這場風災:此次颱風風力之強為日本統治臺灣之後17年所僅見,在強風侵襲下,房屋感受搖晃,門窗屋瓦矮牆無一被摧毀倒塌,較簡陋的房舍薄籬笆則直接消失,尤其單薄的木造日式房舍面對強風毫無招架之力。甚至兩百多年樹齡的大樹被連根拔起。更慘的是強風還伴隨豪雨,傳統房屋(土埆厝)被水浸泡一兩天後直接軟化倒塌…。

此颱風離臺不久,8月31日另一個颱風旋即直撲臺灣北部,接連2個颱風對臺灣造成嚴重的傷亡和災害,但風災後進行檢討與重建,不論在建築型式、城市規劃、治水管理等制度的建立,都有深遠的影響,也提升臺灣人民面對災害的能力。更多1911年颱風的故事,請連結 https://reurl.cc/4X3NaL。

- 1911年颱風後臺南測候所被害(百葉箱傾倒)。

- 來源:原圖出自佚名,1911年,《台湾暴風雨被害惨状光景写真帖 》,經手繪數位上色。日本宮内庁書陵部所蔵資料目錄,網址: https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Detail/1000519710002。

- 1911年颱風後西市場魚菜賣場倒塌。

- 來源:原圖出自佚名,1911年,《台湾暴風雨被害惨状光景写真帖 》,經手繪數位上色。日本宮内庁書陵部所蔵資料目錄,網址:https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Detail/1000519710002。