氣象預報中心 (Weather Forecast Center)

單位沿革

回顧過往,每當天然災害更加劇烈的同時,預報事業也與時俱進的成長茁壯。因為要對應越來越極端的天氣,需要更先進的設備、優秀的人才及強大的研發能力,在未來的預報工作上,仍將面臨各種不同的嚴峻挑戰。

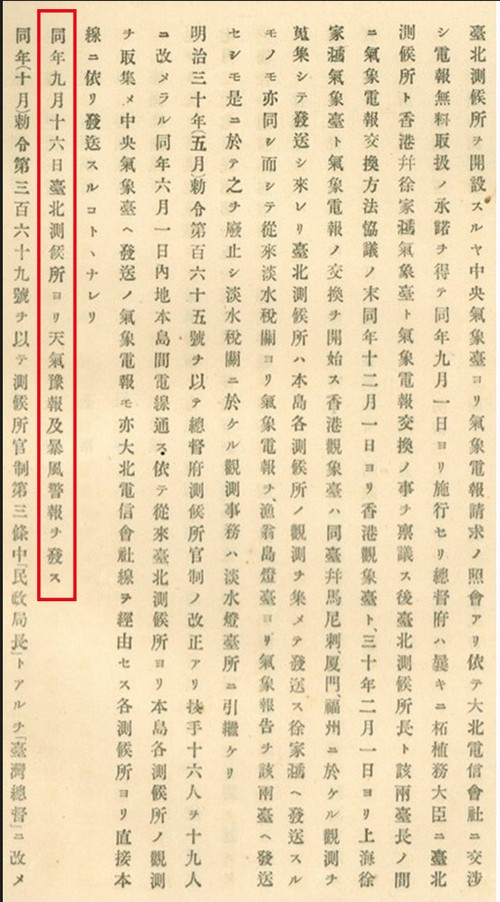

氣象預報中心的歷史包括日治時期日本政府在臺灣建立的預報體系,以及中華民國在重慶成立的中央氣象局自遷臺後虛級化再恢復建制的整併過程。臺灣天氣預報業務,源自1896年日治時期臺北測候所創立開始,業務範圍除每小時觀測外,也負責天氣預報與颱風警報。臺北測候所1934年改稱臺北觀測所,1938年升格為臺灣總督府氣象臺,並成立業務課專責預報業務。1945年二戰後臺灣省氣象局接管臺灣總督府氣象臺。另一方面,中央氣象局於1941年在重慶成立,設有預報科專責天氣預報業務,1949年撤遷臺灣,1958年歸併於臺灣省氣象所。

由於氣象災害頻繁,國內外氣象專家學者亦同步呼籲,1971年中央氣象局恢復建制,層級提升,經費亦獲大力支持,為氣象現代化奠定重要基礎。其後交通部中央氣象局附屬測站組織通則於1976年頒佈實施後,預報中心(原預報組)改制成立「交通部中央氣象局氣象預報測站」,隸交通部中央氣象局附屬一等測站,通信中心亦歸併於氣象預報測站。

1987年11月修正公布交通部中央氣象局組織條例及附屬測報機構組織通則,氣象預報測站於1989年8月1日更名為「氣象預報中心」,英文名稱Weather Forecast Center,簡稱W.F.C;氣象預報中心主要業務職掌為定時發布短、中、長期天氣預報及漁業預報,適時發布災害性天氣特報、颱風警報及天氣守視、氣候監測並提供便捷的氣象資訊服務。

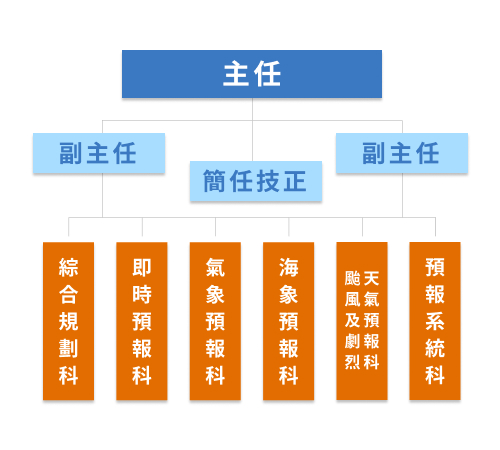

2023年9月15日中央氣象局升格中央氣象署,氣象預報中心組織新增即時預報科,原傳真課和長期課業務移撥至署內相關組織。升格後的預報中心將更專注強化預報系統和預報技術,以提供更高時空解析的預報資料、增進定量降雨預報能力、開發即時天氣監測及預報決策輔助系統以延長劇烈天氣的預警時間、加強預報資訊應用廣度以及推播效能,以期提供更精準、具實用性的氣象預報資料。

氣象預報中心

臺北測候所完成製作颱風天氣圖。

制定暴風警報標識。

制定臺灣暴風警報信號標規則。

臺北測候所開始發布地方天氣預報。

規定島內57個地方有雷雨及地震現象即速向臺北測候所報告。

臺北測候所發出之氣象電報均以電話發送方式辦理。

中華民國中央觀象臺設氣象科,開始籌設氣象臺與訓練觀測人員。

中華民國中央觀象臺開始氣象觀測。

規定自9月1日起基隆無線電信局播報臺北測候所發布之天氣預報與暴風警報。

臺北測候所改稱臺北觀測所,仍統籌全臺氣象事業。

臺北觀測所升格為臺灣總督府氣象臺。

中央氣象局於在四川重慶成立,直隸行政院。

臺灣省氣象局成立。

臺灣省氣象局接收日本移管臺灣總督府氣象臺與各附屬測候所。

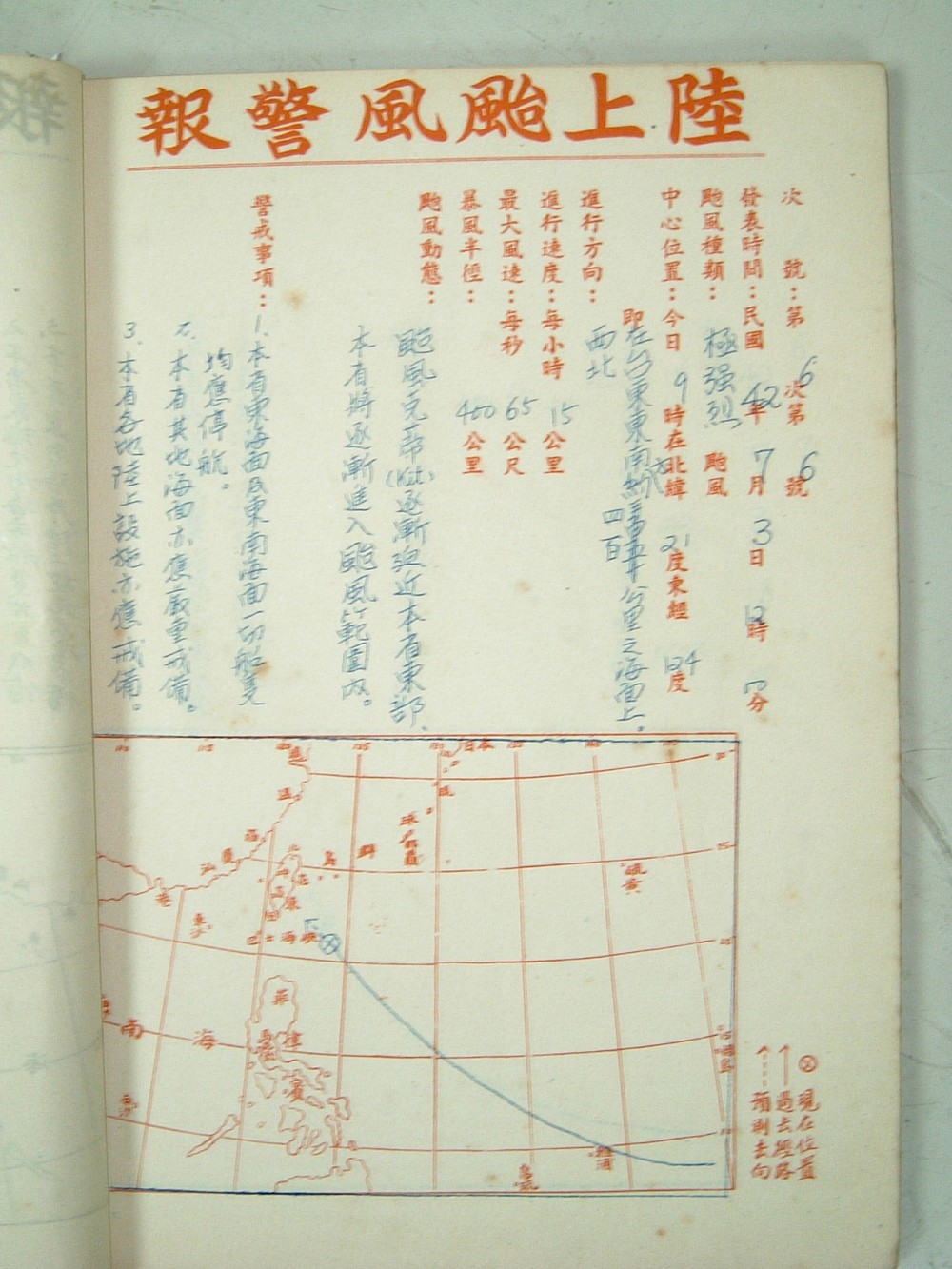

臺灣省氣象局發布颱風警報單:分遠洋、近海、陸上、解除4類,更新頻率6小時發布1次。

臺灣省氣象所提供漁業氣象預報廣播服務、農業氣象廣播服務。

臺灣省氣象所颱風警報單調整為:海上、海上陸上、解除3類,更新頻率6小時發布1次。

中央氣象局奉令實施精簡機構,部分業務及人員歸併臺灣省氣象所,航空氣象業務歸併民航局。

開始每日上午定時召開天氣預報討論會。

國際與國內氣象廣播開始分開播報。

3天漁業氣象報告正式發布。

農業氣象預報開始對全省農民廣播。

3天展期天氣預報正式開始。

中央氣象局恢復建制,隸屬交通部,接管臺灣省氣象局業務。

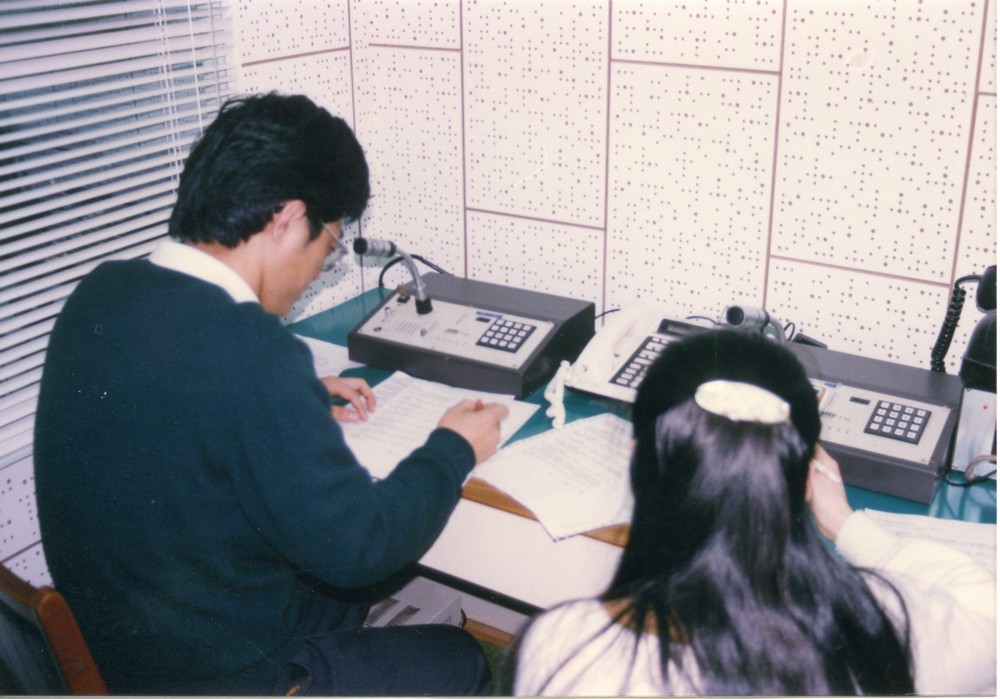

闢設「166」氣象服務電話播報室,開始播報氣象。

「氣象預報警報統一發布辦法」開始實施。

公布「交通部中央氣象局災害性天氣作業要點 」。

開始發布臺灣地區1週天氣預報。

中央氣象局附屬測站組織通則公布實施。

預報電腦作業納入預報例行作業系統,每日製作溫度與高度場分析圖、斜溫圖、各層溼度變差、厚度及相當正壓數值模式24小時預測圖等。

開始發布1個月長期天氣預報,並重新劃分預報區域及推行各項專業氣象服務。月底發布下1個月上、中、下旬各旬的平均氣溫和雨量趨勢的長期預報。

「166」氣象服務電話採錄音開始24小時播音。

「氣象業務全面電腦化第一期計畫」開始執行。

氣象資料傳真、電話加電報現代化通信系統正式啟用。

氣象資料無線電傳真廣播正式播報。

國內單位與美國國家大氣科學研究中心合作進行「臺灣地區中尺度實驗計畫」。

配合政府開放大陸探親政策,正式提供大眾查詢大陸各主要城市之天氣預報資料。

「交通部中央氣象局組織條例」暨「交通部中央氣象局附屬測報機構組織通則」修正並公布實施。

月長期預報開始改為每月發行2次。

開始每日發布1週展期天氣預報及1週旅遊地區天氣預報。

本局附屬測報機構全銜正式更名,氣象預報測站改為「氣象預報中心」。

「氣象業務全面電腦化第二期計畫」開始執行。

「中、美氣象預報系統發展技術合作協議」正式簽署。

颱風警報單電腦化。

警察廣播電臺連線現場廣播氣象資訊。

「167」氣象服務電話增加客家語發音氣象服務。

修訂「短期天氣預報分區」正式實施。

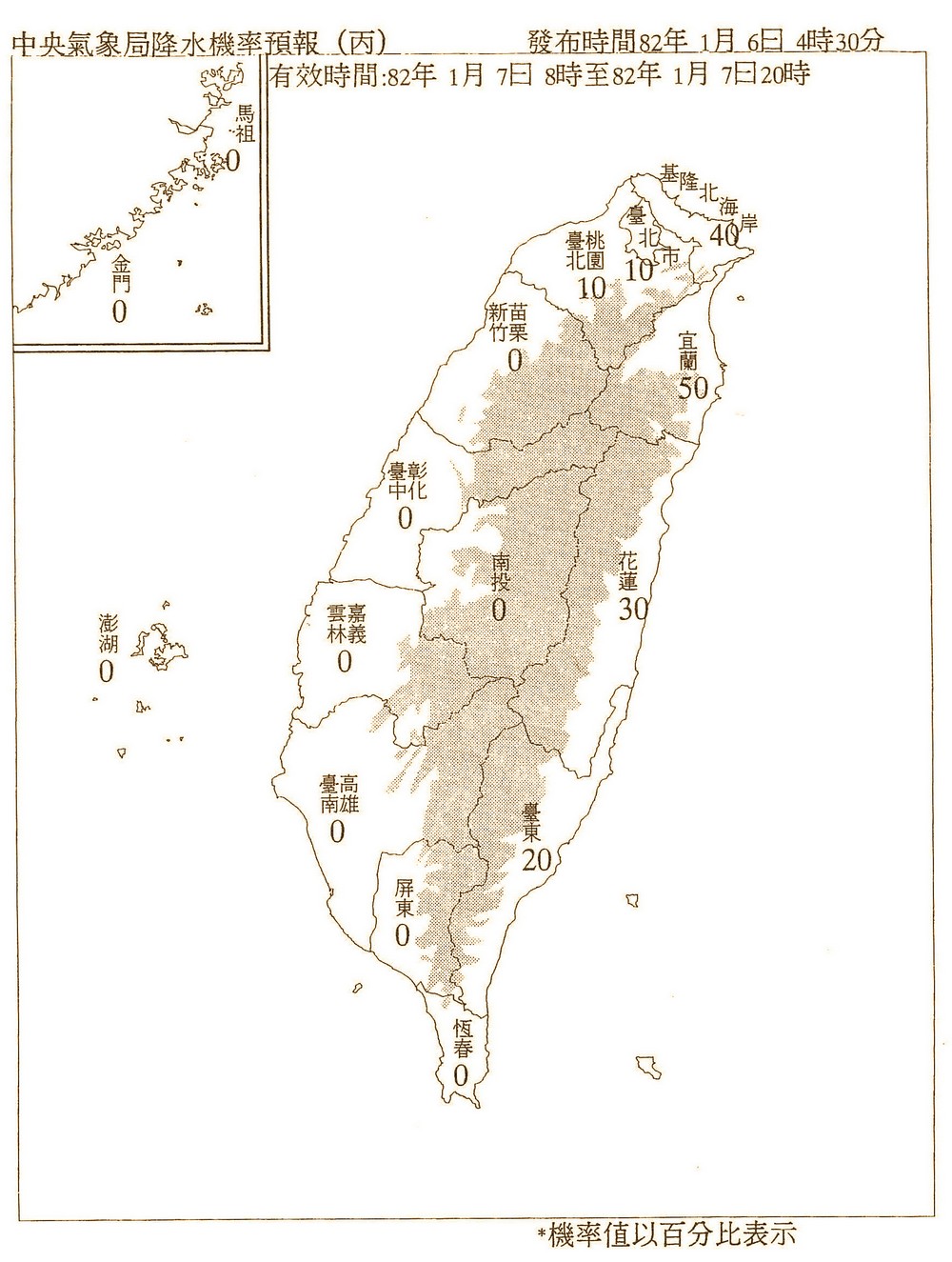

開始試行短期降水機率預報發展計畫。

開始發展第一代天氣資料整合與即時預報系統。

季長期天氣預報開始發布,預報未來3個月中每個月之月平均氣溫和雨量趨勢。

開始供應中時晚報未來1週逐日潮汐預報。

颱風警報自第12號颱風凱特琳改每3小時發布1次,陸上警報發布後166、167氣象錄音電話報導每小時颱風中心位置。

氣象資料(一般天氣預報、劇烈天氣特報、漁業氣象預報、地震報告、衛星雲圖、雷達回波)開始在全球資訊網上線服務。

氣象預報中心與高雄、花蓮氣象雷達站間,啟用電信局衛星通信輕容量網路,即時傳送雷達資料。

氣象預報中心新設氣象諮詢服務席,開始提供諮詢服務。

氣象預報警報統一發布辦法修正公布。

月與季長期天氣展望開始輸入氣象資訊服務系統傳送特定用戶。

短期氣候監視資料圖表自本日起透過全球資訊網提供各界參用。

預報中心完成防災視訊室,主要設備包含提供颱風動態簡報軟體、攝影機、遙控儀、影像特效處理、字幕系統、燈光、音效、影像伺服系統等,提供參觀者及媒體採訪現代化現場播報環境。

開始發布國際各主要都市明日天氣預報,取代原東亞都市明日預報。

開始發布天氣舒適度指數預報。

1週旅遊天氣預報增加綠島地區。

完成建置基隆等19個氣象站之颱風警報發布通報作業傳真存轉系統。

氣象預報中心辦理氣象電話166、167服務專線改進為智慧型電腦語音系統。

發布天氣舒適度指數預報作業改為每日發布4次。

與中華電信公司合作即日起全面實施氣象服務專線電話166(國語)、167(臺、客語)更新為智慧型電腦語音系統。

開啟以影音視訊方式於颱風期間提供全球資訊網專人講解颱風最新動態服務。

颱風分析與預報作業輔助系統上線作業。

提供颱風未來72小時70﹪機率路徑潛勢預報圖。

「月長期天氣展望」增加發布頻率,由每月發布2次(月中及月底)增加為每週發布1次(週五),並改制為機率預報。

預報編輯系統上線作業。

正式啟用新一代傳真伺服系統及群組傳真系統,本局各氣象站不再辦理轉供作業。

定量降水預報產品製作系統開始發布12小時定量降水預報。

本局官網新增颱風警報記者說明會網路直播服務。

氣象服務專線電話167新增英文氣象語音服務。

提供120小時颱風7級風侵襲機率預報並將颱風路徑預報有效期間由3天延長至5天。

至6月30日

西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫。

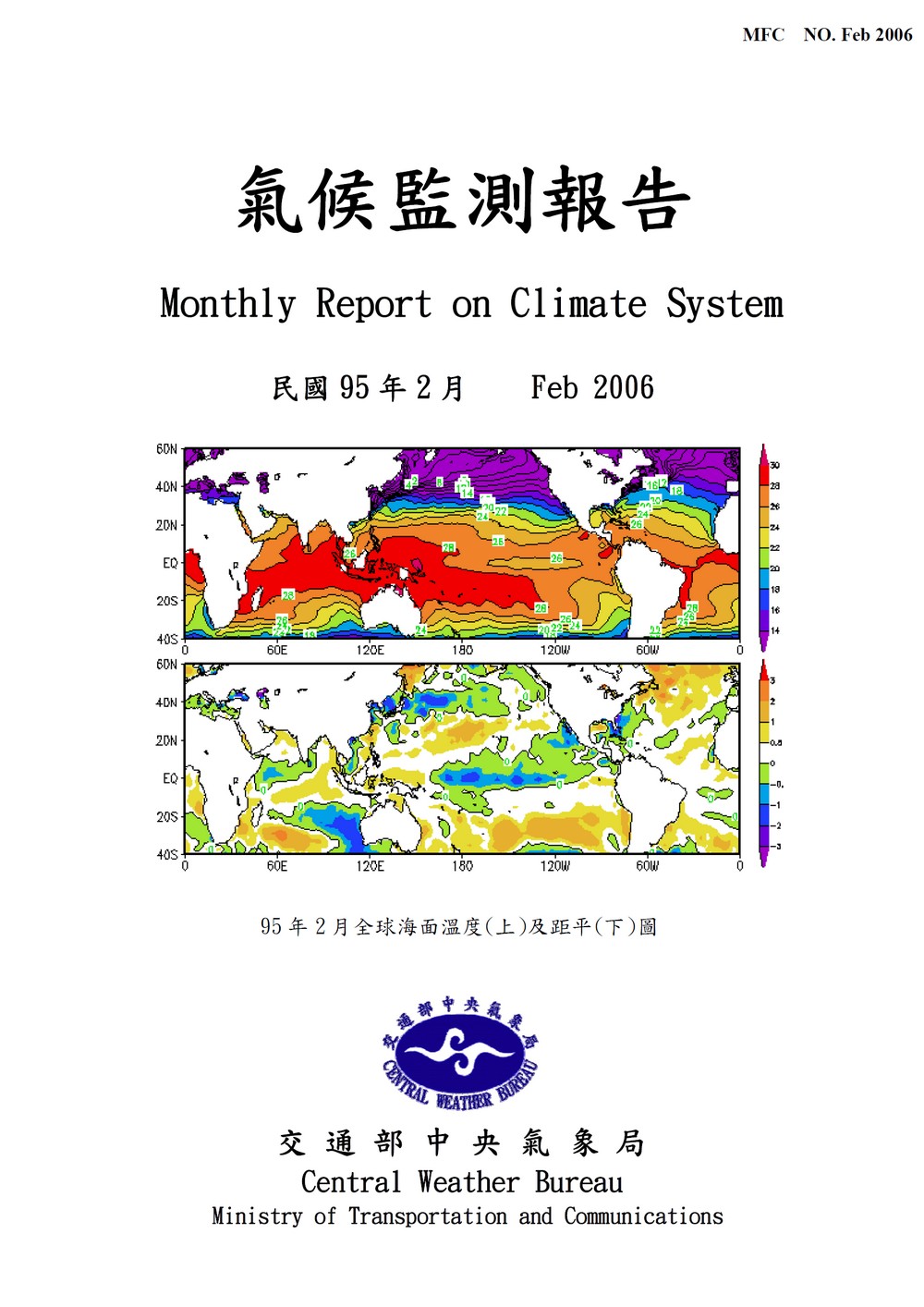

「氣候監測報告」成為政府出版品(月刊第1期),印製紙本並分送各單位及圖書館。

新增「天氣小幫手」產品。

至12月31日

開始執行「發展鄉鎮逐時天氣預報系統」計畫。

新增「天氣週報」產品。

新增「聖嬰展望」產品,每月月中發布1次,提供聖嬰現象最新的現況以及未來的預報資訊。

發布即時天氣訊息。

至2011年4月25日

辦理「2010臺北國際花卉博覽會」,應用鄉鎮天氣預報技術,採用陸上短期天氣預報設計之「格點預報作業系統」以及「陸上格點化特殊天氣預報編輯系統」,提供國家重點國際活動之專業氣象服務。

提供全臺各主要城市颱風7級暴風圈的侵襲機率值。

在嘉義、臺南、高雄、屏東4縣市128個鄉鎮市區示範鄉鎮預報。

發布368鄉鎮預報服務,其中48小時內為3小時的預報解析度,48小時至第7天為12小時之預報解析度。

漁業精緻化預報正式上線,波浪之預報逐漸由蒲福風級表之風浪對應關係改進由風驅動之波浪動力模式產生。

新增原鄉氣象服務,本局與「行政院原住民族委員會」及「原住民族電視臺」合作,提供55個原鄉、347個部落的天氣預報服務。

新增中英文天氣警特報網頁上線。

近海漁業預報延長為3天,原3天漁業氣象更改為遠海漁業氣象預報,另將原成功大武分區分割為成功臺東及臺東大武分區。

新增全國各縣市天氣報馬仔服務。

發布氣候年報,提供過去一整年臺灣氣候及全球海氣概況、影響層面及重要天氣(氣候)事件。

新增客庄氣象服務。

新增長浪天氣即時訊息。

颱風季提供颱風警報記者說明會手語翻譯播報服務。

採用新雨量分級發布豪(大)雨特報。

推出體感溫度及紫外線預報服務。

與漁業署合作,提供養殖漁業精緻化預報。

發布6小時定量降水預報。

提供大雷雨即時訊息的預警服務。

「大雷雨即時訊息」災防告警系統細胞廣播首發。

推出「颱風強風告警」災防告警系統細胞廣播。

開發客製化氣象情資整合平台。

氣象預報培訓平台正式上線。

開始「高溫資訊」服務。

精進3小時即時定量降水預報。

較大規模或較劇烈豪雨作業。

發布低溫燈號。

豪雨特報新增短時大豪雨標準。

提供鄉鎮沿海預報服務。

推出熱帶性低氣壓5日預報。

「山區暴雨警示訊息」試辦作業。

海上颱風警報期間風雨預報首發。

低溫特報鄉鎮燈號。

高溫資訊鄉鎮燈號。

擴大「溪流預報及山區暴雨之溪水暴漲警示」試辦作業。

中央氣象局升格中央氣象署,氣象預報中心組織新增即時預報科,原傳真課和長期課業務移撥至署內相關組織。

組織架構

聯繫窗口

陳怡良 副主任(02)-2349-1201

業務內容

氣象預報科

- 氣象資料之分析研判。

- 短期、中期天氣之擬訂、預報及發布。

- 災害性天氣之研判、預報、發布及通報。

- 天氣預報資訊之編輯與產製。

- 颱風預報與警報之發布與通報。

- 天氣預報之諮詢服務。

- 預報討論會之執行。

- 其他有關氣象預報事項。

海象預報科

- 海面氣象資料之分析研判。

- 海象預報之擬定及發布。

- 海象預報資訊之編輯及產製。

- 颱風預報與警報研判及發布事項之支援。

- 傳播媒體採訪及天氣預報宣導、參觀訪問。

- 海面氣象預報之諮詢服務。

- 配合預報討論會提供海象預報。

- 其他有關海象預報事項。

即時預報科

- 即時氣象、海象之分析研判及災害性天氣之即時守視。

- 即時天氣之分析、研判、預報、發布及通報。

- 即時天氣監測及通報。

- 配合預報討論會提供即時天氣分析與預報。

- 颱風現況之分析研判。

- 其他有關即時天氣預報事項。

颱風及劇烈天氣預報科

- 颱風分析及預報作業技術之規劃及執行。

- 劇烈天氣分析及預報作業技術之規劃及執行。

- 颱風及劇烈天氣案例之蒐集分析及整理。

- 預報作業支援系統之發展、建置及維運。

- 颱風警報及災害性天氣相關作業之支援。

- 其他有關颱風及劇烈天氣預報事項。

綜合規劃科

- 年度施政計畫、科技計畫、預算提報及管制考核。

- 預報服務相關業務之規劃及執行。

- 預報作業環境之建置及維運。

- 預報訓練之規劃及執行。

- 公文收發、登記與檔案及各項行政業務之管理。

- 庫房及財產管理。

- 其他有關綜合規劃事項。

預報系統科

- 氣象資料接收、供應,以及交換系統之發展及維運。

- 天氣預報、特報及警報資訊之服務、通報系統發展及維運。

- 預報作業相關系統軟硬體設備之協作、發展、管理及維運。

- 預報系統及作業環境安全業務之推動與執行。

- 支援颱風警報及災害性天氣之發布、通報相關事項。

- 其他有關預報系統事項。

預報作業流程

天氣預報作業的流程可概分為天氣觀測資料的蒐集分析、各預報方法之執行與彙整研判討論及天氣預報結果之發布三個步驟。國內外之天氣觀測資料,主要透過衛星等通信網路做即時接收,並立即輸入氣象資料電腦自動編輯系統做電腦解碼、資料偵錯及初始化等過程,即可將所得之氣象資料自動填製或繪出各種天氣圖。

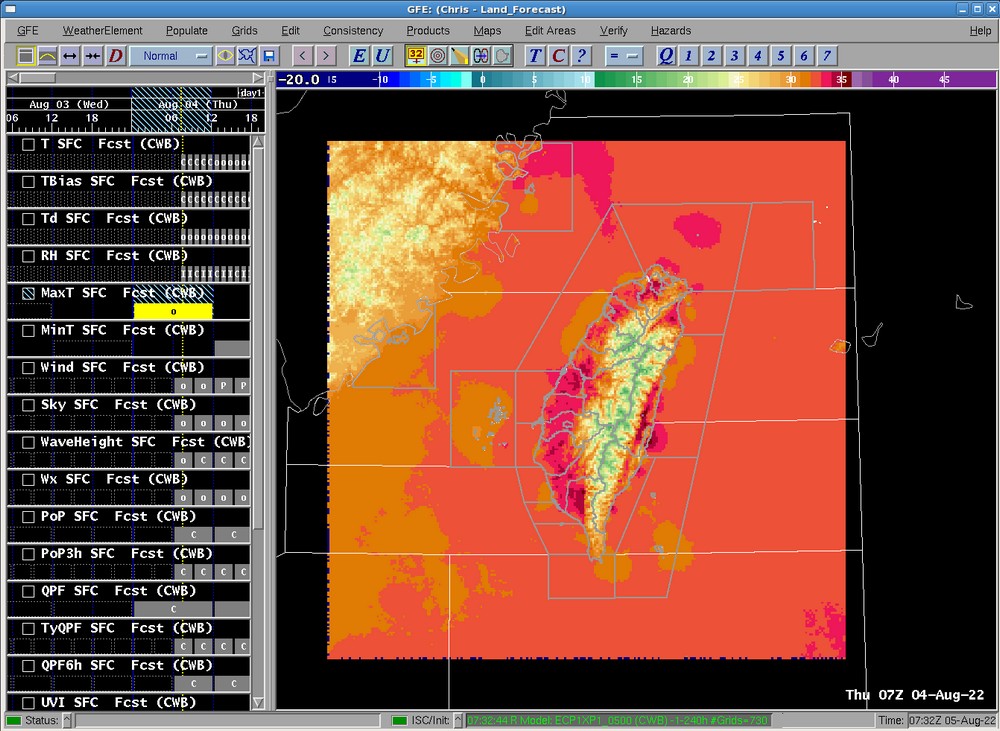

這些天氣圖一方面由預報人員配合地面、高空、雷達、衛星等觀測資料作主觀修正與詳細分析,以了解過去及現在的大氣環流與熱力狀況。同時,這些觀測資料也輸入預報模式,如統計或所謂數值天氣預報系統,利用統計或大氣動力、熱力等學理以推算未來之大氣環流與熱力狀況。預報人員再利用這些分析與各種模式預測之結果,以研判與預測各地區未來之天氣狀況,並利用圖形化預報編輯系統(GFE),發布各項高空間及時間解析度之精緻化預報產品,同時更方便不同的使用者做後續介接和加值服務。

天氣預報講究即時性,因此一方面需要即時有效的處理最新資料,另一方面,也需要將預報結果以最快速、最方便、最完整的方式,供外界應用。因此本署目前的天氣預報作業是全天候日以繼夜,從不間斷,每6小時將各種天氣預報資料提供給大眾傳播媒體,民眾也可以透過全球網際網路(WWW)、手機APP、「報天氣-中央氣象署」Facebook官方粉絲專頁、語音傳真回覆系統(FOD)或氣象語音專線(166、167)等多重管道,隨時取得最新之氣象預報;此外部分致災性的即時訊息如大雷雨即時訊息及颱風強風告警,更透由災防告警系統直接發送至位於受影響區域民眾之4G手機,藉由最即時的訊息傳播方式,保障民眾生命財產安全。

發佈預報產品

短中期天氣預報:

包含天氣概況、今日、今夜、明日、明夜天氣預報、一週天氣、一週旅遊天氣預報、大陸、國際各主要都市天氣預報、舒適度指數預報、降雨機率預報、近海、遠洋漁業氣象預報災害性天氣特報:

包含豪(大)雨特報、強風特報、低溫特報、濃霧特報、熱帶性低氣壓特報即時天氣訊息:

包含天氣、長浪、大雷雨等即時訊息及颱風強風告警以及高溫資訊颱風警報:

包含海上颱風警報、海上陸上颱風警報、解除落實預報服務

氣象預報中心致力運用最新科技,開創各種更有效率的方式,提升預報服務的質與量,並加強關懷與傳播,讓氣象資訊可以克服各種資源或數位落差。

一般性服務:

氣象諮詢專線、天氣預報查詢系統、媒體採訪、氣象資訊語音傳真系統、氣象影音視訊、氣象資料傳真、點對點服務、專業氣象服務、氣象防災資訊服務系統、SSB氣象廣播。網路服務:

中央氣象署在全球資訊網上建置有資訊網站,民眾可以透過網際網路隨時取得最新氣象服務。在資料提供方面,包含各種天氣預報、災害性天氣特報、颱風警報等等。另提供氣象電子報、行動版網頁、RSS、社群網站等服務模式。颱風動態說明影音視訊上網一般性服務、颱風動縣市首長視訊連線會議、Facebook官方粉絲團「報天氣-中央氣象署」、服務「客製化氣象情資整合平台MetWatch」。行動氣象資訊服務:

因應行動裝置之普及,中央氣象署提供「生活氣象APP」,利用行動裝置的定位功能,提供在地的天氣服務,同時也運用其推播功能,即時通知使用者天氣警特報、地震報告、颱風等資訊,方便民眾隨時掌握最新天氣動態。防災氣象服務:

中央氣象署建置有氣象防災資訊服務系統,並推廣至各級災害防救單位以及水利單位,可經由此系統隨時取得最新之豪雨特報、颱風警報、各地雨量觀測資料以及地震、海象等資料,一旦發布特報或即時訊息,除儘速直接通知有關機關外,並透過大眾傳播媒體籲請民眾注意防範。

歷史記憶

臺灣預報史的第1張天氣圖

1896年3月31日,臺灣總督府公布測候所編制,由民政局通信部海事課籌備測候所建設事宜,同年7月12日臺灣總督府公布「府令第21號」,選定設立臺北、臺中、臺南、恆春、澎湖島等5處測候所,各測候所創立日期依序如下表。

| 所名 | 開設日期 |

|---|---|

| 臺北測候所 | 1896年8月11日 |

| 恆春測候所 | 1896年11月20日 |

| 澎湖島測候所 | 1896年11月21日 |

| 臺中測候所 | 1896年12月20日 |

| 臺南測候所 | 1897年1月1日 |

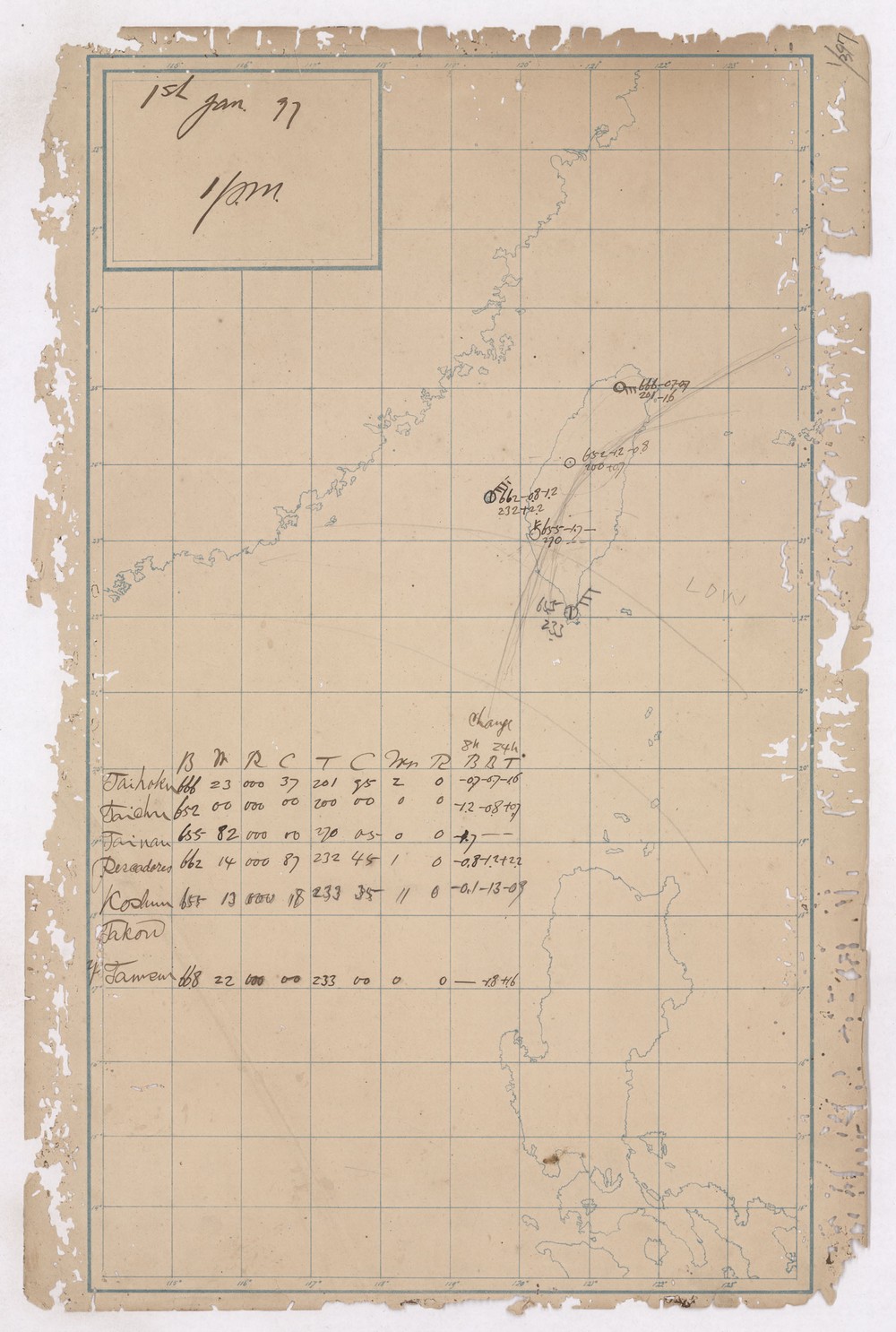

1897年1月1日臺南測候所加入觀測行列後,臺北測候所以5個測候所下午1時的觀測資料以鉛筆描繪一條等壓線,並於圖上寫下5個測候所的氣象觀測數據,此為臺灣第1張天氣圖,展開臺灣天氣分析作業歷史性的第一步。

1897年9月16日開始臺灣天氣預報

1897年1月1日,臺灣5個測候所資料繪製完成的第1張分析天氣圖,開啟了臺灣天氣分析作業歷史性的第一步,同年的9月16日臺北測候所開始發布「全島天氣預報與暴風警報」。

當時的天氣預報分為全島天氣預報及地方天氣預報2種。全島天氣預報由臺北測候所發布,地方天氣預報為各測候所針對其所在地所發布之預報。臺北測候所的地方天氣預報始於1901年3月,而後各地方測候所逐漸跟進。

日治初期在發布天氣預報及暴風警報時將全島分為4區,分別為東北部、西北部、東南部、西南部。經過數年資料統計結果,確認東北與西北相異不大,於1903年5月起改為北部、東南部及西南部3區。

臺灣精緻化預報的開端

2012年的元旦,是臺灣氣象邁向精緻化預報的一個重要轉捩點,氣象預報從22個縣市分區進化成368個鄉鎮,並迅速演變成上千個預報點位,以服務各種使用者需求,例如登山、海釣、生活遊憩、客庄氣象、原鄉部落等,每個點位都提供48小時內每3小時一筆、及未來一週的預報資料。

如此重大的轉型,要有強大的預報作業系統在背後支持——那就是從美國合作引進的「圖形化預報資料編輯系統」,目前氣象局網站提供的許多預報產品,大部分是由這套系統所產出。使用「圖形化預報資料編輯系統」的最大改變,就是讓預報自此從文字編輯變成圖像繪製,把每天討論出的預報結論,「畫」在一張張解析度為2.5 公里的臺灣地圖上。

預報員製作產品時,要編輯未來7天、不同時間點的各種氣象因子,例如溫度、溼度、雲量、天氣、雨量、降雨機率、風、浪等因子在全臺各地分布的情形,再儲存進圖形化資料庫。除了圖形本身就一目了然外,有了這些圖形資料為基底,就可以根據地點的經緯度,從圖形資料上擷取資訊,轉換成各種形式的預報資料。同時這套圖型化資料庫也較傳統預報單易於大量產製其他格式的資料,方便不同使用者作後續接收和加值處理,大大擴展氣象資料的可用性及衍生的氣象服務。