政府間氣候變遷委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC註解1)針對氣候變遷發布的第5次評估報告指出,氣候系統的暖化是明確的。從1950年開始,許多被觀測到的變化是在過去數十年到數千年都未曾發生過的。大氣和海洋變暖,冰雪覆蓋面積減少,海平面上升,溫室氣體濃度增加。

IPCC第5次評估報告的結論認為,以燃燒化石燃料為主的人類活動「極可能」是1950年以來全球氣候暖化的主要成因,可能性高達95%,明顯高於2007與2001年的第4次(90%)與第3次報告(66%)的評估。隨著海洋觀測資料的增加,科學家等同確定(virtually certain)海洋上層700公尺的溫度在1971-2010年間有增溫趨勢,自1870到1971可能(likely)有增溫趨勢,深海資料顯示3000公尺以下也可能(likely)有增溫的趨勢。科學家對海平面高度上升的趨勢確信程度也愈來愈高。

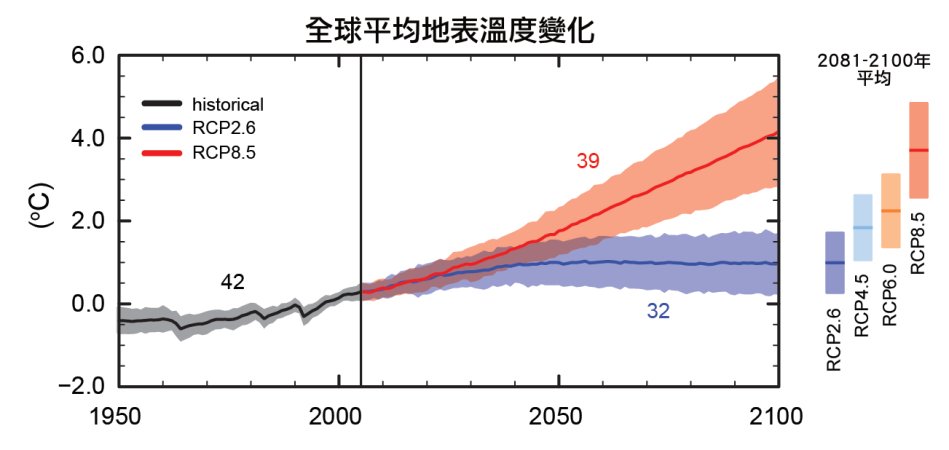

研究報告顯示若採取積極的溫室氣體減量政策有可能將全球平均溫度控制在不比工業革命前高攝氏1.5度,如果放任溫室氣體排放就表示選擇全球平均溫度比工業革命前高攝氏2度的可能境況。

< 圖片來源:政府間氣候變遷委員會第1工作組第5次評估報告決策者摘要圖7(a) >

圖1: 由多模式(CMIP5)模擬1950至2100年的全球平均地表溫度,與1986-2005年平均值相比的變化。圖中曲線是相對於1986-2005年平均值的變化。圖中黑色線是過去觀測,灰色陰影是各模式重建模擬出來的歷史氣候值。藍色線和紅色線分別是RCP2.6和RCP8.5情境的推估結果和不確定性(陰影)的程度範圍。曲線旁的數字表示用來計算多模式平均的CMIP5模式數量。在圖右側的有色直條分別是表示不同RCP情境的2081-2100年平均及相關的不確定性。

註

- 註解1:IPCC簡介

聯合國世界氣象組織(WMO)與環境規劃署(UNEP)於1988年建立了政府間氣候變遷委員會,簡稱IPCC,對聯合國和WMO全體會員開放,也是彙整氣候變遷相關資訊的權威機構。IPCC既不從事研究也不進行觀測,它傳遞的資訊主要基於經過居世界領導地位的專家學者審慎收集與整理已出版的科學或技術文獻,編輯成冊,全球共享。

IPCC最主要活動是定期對氣候變遷的認知現狀進行評估,也依必要性不定期提供科學資訊和發表專題性的特別報告和技術報告,支持《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)。

IPCC下設三個工作組和一個專題組:第一工作組(Working Group I)負責提供氣候變化科學基礎(The Physical Science Basis)的相關資訊,第二工作組(Working Group II)負責評估氣候變化對社會經濟體系的影響和社會經濟體系對於氣候變化的脆弱性與調適方案(Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability),第三工作組(Working Group III)負責評估限制溫室氣體排放並減緩氣候變化的選擇方案(Mitigation of Climate Change),國家溫室氣體清單專題組(Task Force on National Greenhouse Gas Inventories)負責執行IPCC《國家溫室氣體清單》計畫。

IPCC在1990年出版第一次評估報告,之後陸續在1995、2001、2007年出版了第二、三、四次的評估報告,每次由三個工作組負責整理不同領域的研究成果。第五次評估報告的各工作小組報告則自2013年9月起陸續發表。 -

IPCC評估報告決策者摘要(中譯版本)

IPCC氣候變遷2007:綜合報告決策者摘要

IPCC氣候變遷2013:物理科學基礎決策者摘要(連結至臺灣氣候變遷推估與資訊平台計畫網頁)